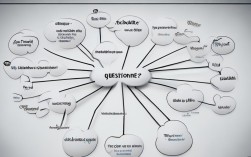

核心概念解析

思维中介

定义: “思维中介”(Mediation of Mind)是一个源自苏联心理学家列夫·维果斯基社会文化理论的核心概念,它指的是,人的高级心理机能(如逻辑思维、问题解决、记忆、注意等)并非与生俱来,也不是通过简单的“刺激-反应”直接形成的,而是通过文化工具和社会互动作为中介而建构起来的。

核心思想:

- 工具性: 人类使用工具来改造物理世界,同样,我们也使用心理工具来改造和调控自己的心理过程,这些心理工具就是思维中介。

- 文化产物: 最主要的心理工具是语言,此外还包括文字、符号、图表、数学公式、艺术作品、科学概念等,这些都是人类在长期社会文化发展中创造出来的。

- 内化过程: 思维中介的过程是一个“内化”的过程,儿童在社会互动中(如与父母、老师的交流)学习使用这些工具,父母教孩子数数,这是外部的社会活动,慢慢地,孩子将这种外部操作(用手指点数)和语言(“一、二、三”)转化为内部的、心智上的操作(心算),外部的社会活动被“内化”为个体的心理机能。

简单比喻: 如果说我们的大脑是一台电脑,那么思维中介就像是操作系统和各种应用程序,我们天生只有硬件(生物大脑),但如何高效地“运算”,则依赖于后天安装和运行的“软件”(语言、逻辑、概念等),这些“软件”是通过与他人的互动学习来的。

双向建构

定义: “双向建构”(Bidirectional Construction)是一个更广泛的认知发展理论,其最著名的代表是瑞士心理学家让·皮亚杰,它描述了个体认知发展的核心机制:个体在与环境互动时,既不是被动地接受环境信息,也不是完全主观地臆造现实,而是通过同化和顺应这两种互补的过程,主动地建构自己的知识体系。

核心思想:

- 同化: 将新的经验或信息整合到已有的认知结构(图式)中,这就像用现有的框架去理解新事物,一个孩子已经形成了“狗”的图式(四条腿、会叫、毛茸茸),当他第一次看到一只猫时,他可能会把它也叫做“狗”,因为他用“狗”的图式去“同化”了这个新动物。

- 顺应: 当新的经验无法被现有图式解释时,个体需要修改或创造新的认知结构来适应现实,当孩子被纠正说“那个不是狗,是猫”之后,他意识到“猫”和“狗”有区别(比如猫的叫声不同、脸型不同),于是他调整或创建了一个新的“猫”的图式,这个过程就是“顺应”。

- 平衡: 同化和顺应之间不断寻求动态平衡的过程,是认知发展的驱动力,当同化无法解决问题时,失衡产生,从而引发顺应,达到新的平衡,认知水平也随之提升。

简单比喻: 双向建构就像盖房子,同化是用现有的砖块和图纸(已有知识)去盖新房间,顺应是发现现有的图纸和砖块不够用,于是需要去学习新的建筑技术(调整认知结构),甚至重新设计图纸(创造新图式),才能盖出符合要求的新房子。

两者的关系:密不可分,相互成就

“思维中介”和“双向建构”并非两个孤立的理论,它们共同描绘了人类认知发展的完整图景,可以说,思维中介是双向建构得以实现的“工具”和“载体”,而双向建构是思维中介发挥作用的“机制”和“过程”。

思维中介为双向建构提供“原材料”和“脚手架”

- 提供认知工具: 皮亚杰的同化/顺应过程,很大程度上需要借助维果斯基所说的思维中介,一个孩子在解决“2+3=?”的问题时:

- 他首先需要语言这个中介来理解“加”这个抽象概念。

- 他可能需要手指(物理工具)或心算(内化的心理工具)来执行“同化”或“顺应”的操作。

- 他将“加法”这个新的运算规则(一种高级的心理工具)内化到自己已有的认知结构中,完成了顺应。

- 提供社会性脚手架: 维果斯基强调的“最近发展区”(ZPD)理论,完美地解释了双向建构的社会性支持,在成人的帮助下,孩子可以完成他独自无法完成的任务,在这个过程中,成人提供的语言、提示、示范,都是作为思维中介,帮助孩子跨越了“同化”的障碍,引导他进行“顺应”,从而建构起新的知识,这个“帮助”的过程,就是双向建构在社会层面的体现。

双向建构是思维中介被理解和掌握的“心理机制”

- 个体主动建构: 思维中介(如语言、数学符号)虽然是文化的产物,但个体并非简单地“复制”或“接收”它们,个体必须通过自己的双向建构过程,才能真正理解其意义。

- 同化与顺应的例子:

- 一个孩子学习“苹果”这个词,他把他见过的红色的、圆形的水果(已有图式)与“苹果”这个词(新信息)进行同化。

- 当他遇到一个绿色的苹果时,他发现“红色”这个属性不适用了,于是他必须顺应,修改“苹果”的图式,加入“颜色可以是绿色”的属性。

- 在这个过程中,“苹果”这个词作为一个语言符号(思维中介)的意义,被孩子通过双向建构的过程,主动地、个性化地建构了起来。 他没有被动地记住“苹果=水果”,而是建构了一个关于“苹果”的、包含多种可能性的心理模型。

从“社会建构”到“个体建构”的桥梁

- 维果斯基的路径是:社会文化工具 → 社会互动 → 内化 → 个体心理机能,他强调了外部文化向内部心理的转化。

- 皮亚杰的路径是:个体与环境(包括物理和社会环境)的互动 → 同化与顺应 → 认知结构的发展,他强调了个体主动的建构过程。

- 两者结合:一个更完整的图景是:个体在社会文化环境中,接触到各种思维中介(如语言、教学),他通过社会互动(与他人的交流)来使用这些中介,在使用过程中,他不断进行双向建构(同化、顺应),最终将这些外部工具内化为自己独特的、高级的心理机能。

一个综合实例:学习“分类”概念

假设一个3岁的孩子正在学习“动物”和“交通工具”的分类。

-

思维中介的引入(社会文化层面):

- 家长指着图片说:“看,这是小狗,是动物,它会汪汪叫。”又指着汽车说:“这是小汽车,是交通工具,它会在路上跑。”

- “动物”和“交通工具”这两个语言符号,以及“会叫”、“在路上跑”这些描述性语言,都是作为思维中介被引入的。

-

双向建构的过程(个体认知层面):

- 初始图式: 孩子可能只有一个模糊的“会动的东西”的图式。

- 同化: 他把小狗和小汽车都归为“会动的东西”,这是用旧图式去理解新信息。

- 失衡与顺应: 家长告诉他,小狗是“动物”,小汽车是“交通工具”,它们不是一回事,孩子发现旧图式无法解释这个分类,于是产生失衡。

- 顺应: 他开始调整认知结构,他可能发现“动物”是“活的”、“会自己动”、“有生命”;而“交通工具”是“人造的”、“需要人开/没有生命”,他创建了两个新的、更精细的图式:“动物”和“交通工具”,这就是顺应。

-

结果:

- 通过这个过程,孩子不仅学会了“动物”和“交通工具”这两个词,更重要的是,他内化了“分类”这一高级认知能力。

- 思维中介(语言) 成为他进行分类操作的工具。

- 双向建构(同化/顺应) 是他理解并掌握这个分类概念的心理机制。

| 特征 | 思维中介 | 双向建构 |

|---|---|---|

| 核心焦点 | 工具:认知发展的“软件”和“脚手架”。 | 过程:认知发展的“机制”和“引擎”。 |

| 提出者 | 维果斯基 (社会文化理论) | 皮亚杰 (认知发展理论) |

| 关键概念 | 语言、符号、文化工具、内化、最近发展区 | 同化、顺应、平衡、图式 |

| 驱动力 | 社会互动和文化传递 | 个体与环境互动寻求平衡 |

| 关系 | 为双向建构提供工具和内容。 | 是理解和掌握思维中介的心理机制。 |

“思维中介”和“双向建构”共同解释了人类认知的奥秘,我们既不是被动接受信息的“白板”(如行为主义),也不是完全孤立建构的“孤独思考者”(如皮亚杰早期的某些观点),我们是在社会文化的滋养下,借助语言等思维工具作为中介,主动地、双向地与环境和他人互动,从而不断建构和提升自身认知能力的复杂存在。 理解这两者的关系,对于教育、心理学和哲学都具有重要意义。