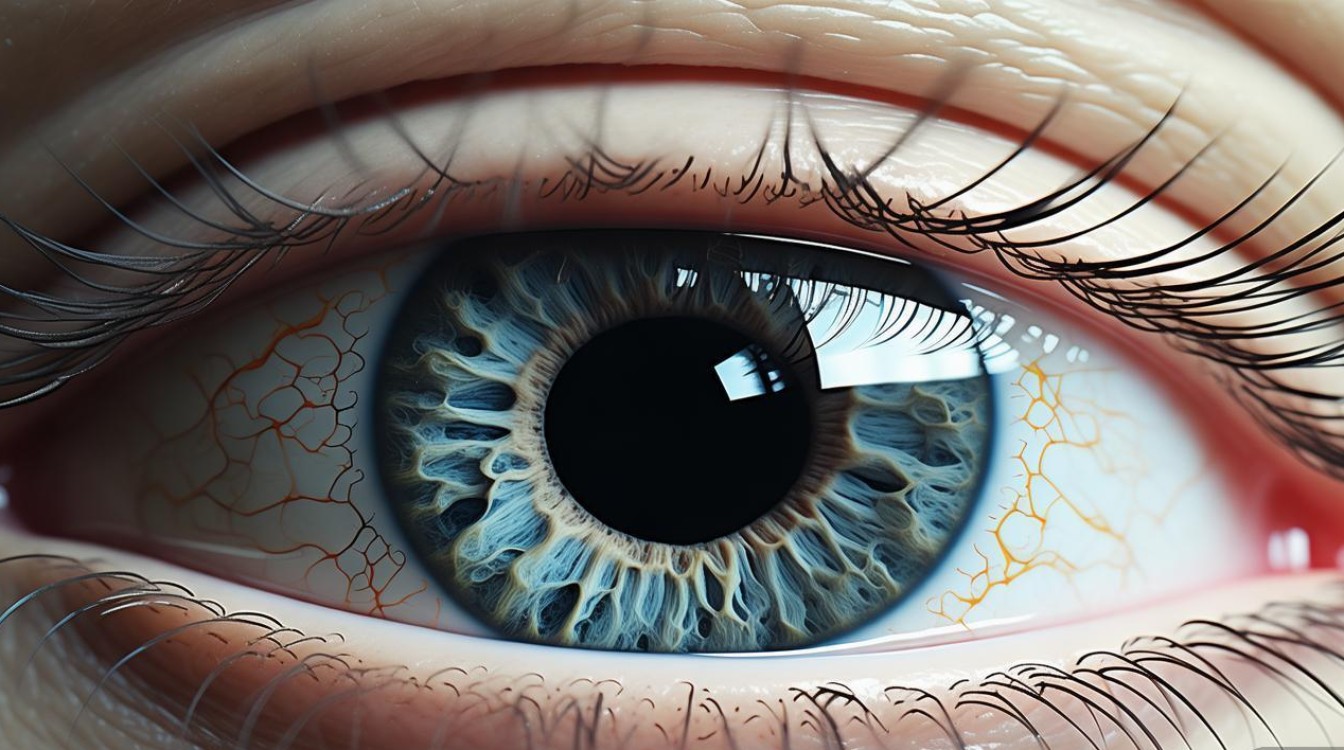

“Eye思维”并不是一个标准的学术术语,但它非常形象地描述了一种以视觉为中心、以观察为基础、以洞察为目标的思维方式,它超越了简单的“看”,强调的是一种主动的、深刻的、结构化的观察与思考过程。

我们可以将“Eye思维”拆解为三个核心层次:观察、视觉化、洞察。

第一层:观察 - 基础与输入

这是“Eye思维”的起点,但它不是被动的“看见”,而是主动的、有目的的“观察”。

-

特征:

- 有焦点: 不是漫无目的地看,而是带着问题或目标去观察,设计师会观察用户如何与一个产品互动,而不是只看产品的颜色。

- 多角度: 从不同维度、不同立场、不同时间点进行观察,一个产品经理不仅观察用户行为,还会观察市场趋势、竞争对手动态和技术可行性。

- 细节与全局兼顾: 既看到“树木”,也看到“森林”,既能注意到一个按钮的微小色差,也能理解整个页面的信息架构和用户流程。

- 客观与主观结合: 在记录事实(客观)的同时,也会捕捉感受和情绪(主观),这些往往是创新的源泉。

-

实践方法:

- 用户访谈与现场观察: 深入用户真实环境,看他们如何自然地使用产品或服务。

- 市场与竞品分析: 系统性地研究竞争对手的产品、定价、营销策略。

- 数据可视化分析: 将枯燥的数据转化为图表,从中发现模式和异常。

第二层:视觉化 - 处理与连接

这是“Eye思维”的核心处理环节,它将观察到的信息、数据和想法,通过视觉化的方式在脑中或外部进行整理、连接和重构。

-

特征:

- 思维的外化: 将抽象的思考过程变成具体的、可见的图像、图表或模型,这有助于理清思路,发现逻辑漏洞。

- 建立关联: 通过画图、连线,将孤立的信息点连接起来,形成网络,从而发现新的关系和可能性。

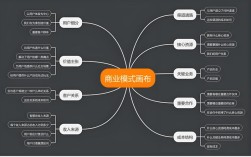

- 简化复杂: 将复杂的问题或系统,提炼成简单的视觉模型(如流程图、架构图、思维导图),使其更容易被理解和沟通。

- 激发创意: 视觉化本身就是一种创造行为,涂鸦、草图、故事板等视觉工具能绕过语言的限制,直接激发右脑的创造力。

-

实践工具:

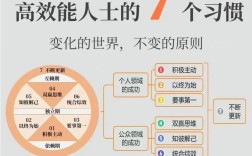

- 思维导图: 用于头脑风暴、梳理思路、构建知识体系。

- 流程图/用户旅程图: 用于梳理过程、优化体验、发现痛点。

- 草图/原型: 用于快速表达创意、进行迭代和测试。

- 信息图表: 用于清晰地展示数据和信息。

第三层:洞察 - 输出与升华

这是“Eye思维”的最终目标,它是在充分观察和视觉化之后,所获得的深刻、独到的见解。

-

特征:

- 超越表面: 洞察不是描述“是什么”(What),而是解释“为什么”(Why)和“怎么办”(How),它揭示了现象背后的本质、规律和机会。

- 具有行动力: 真正的洞察能够直接指导行动,催生创新的解决方案、有效的策略或颠覆性的产品。

- “啊哈!”时刻: 洞察的到来往往伴随着一种豁然开朗的顿悟感,它连接了之前看似不相关的信息。

- 同理心驱动: 尤是在设计、产品、营销领域,洞察往往源于对用户深层需求的深刻理解和共情。

-

如何获得洞察:

- 提问与假设: 不断追问“为什么会这样?”“…会怎样?”,并大胆提出假设。

- 寻找模式与异常: 在视觉化的图表中,寻找反复出现的模式和令人意外的“异常点”,它们往往是洞察的藏身之处。

- 跨界联想: 将一个领域的洞察应用到另一个看似无关的领域,常常能产生奇妙的化学反应。

“Eye思维”在不同领域的应用

-

设计与产品领域:

- 设计师通过观察用户行为(观察),绘制用户旅程图(视觉化),发现用户在某个环节的挫败感(洞察),从而优化产品流程。

- 产品经理通过分析数据报表(观察),制作功能使用热力图(视觉化),发现一个被忽视的“长尾功能”其实很受欢迎(洞察),决定将其首页推荐。

-

商业与战略领域:

- 企业家通过观察市场变化(观察),绘制产业生态图谱(视觉化),发现产业链中存在一个未被满足的“连接”需求(洞察),从而创办一家平台型公司。

-

科学研究领域:

- 科学家通过观察实验现象(观察),绘制数据曲线图(视觉化),发现数据偏离了预期模型(洞察),从而提出新的假说或理论。

-

日常生活与学习:

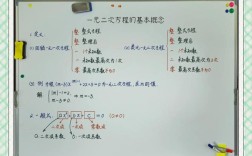

- 学生通过观察一篇课文的段落结构(观察),画出思维导图(视觉化),理清作者的论证逻辑(洞察),从而更好地理解和记忆。

- 解决问题时,先把问题写下来,用方框和箭头画出问题要素之间的关系(视觉化),往往能更快地找到症结所在(洞察)。

如何培养“Eye思维”?

- 保持好奇心: 对周围的世界多问一个“为什么”。

- 随身携带工具: 一个笔记本或平板电脑,随时记录和涂鸦。

- 刻意练习观察: 每天花5分钟,专注观察一个物体或一个场景,并尝试用文字和画笔描述下来。

- 学习视觉化工具: 掌握思维导图、流程图等基本工具的使用方法。

- 多看多想: 看优秀的海报、信息图、建筑、电影,分析它们是如何通过视觉传递信息和情感的。

“Eye思维”是一种将“看”的艺术与“想”的科学相结合的强大思维方式。 它始于细致入微的观察,通过视觉化的方式进行深度加工,最终升华为指导行动的深刻洞察,在信息爆炸、视觉主导的时代,培养“Eye思维”能帮助我们更清晰地看世界、更深刻地思考问题,从而在工作和生活中做出更明智的决策和更具创造性的贡献。