客观世界(存在)和我们主观意识(思维)之间,谁更根本?谁决定了谁?它们之间如何关联?

围绕这个问题,历史上主要形成了三大对立的哲学流派:唯物主义、唯心主义和辩证唯物主义。

核心概念定义

我们明确两个词的哲学含义:

- 存在:指客观实在的物质世界,包括自然界(山川河流、日月星辰)、人类社会以及人的身体,它的根本属性是客观性,即不依赖于任何人的意识而独立存在。

- 思维:指人的意识、精神、思想、观念、感觉等,它的根本属性是主观性,它是人脑的机能,是对客观世界的反映。

三大哲学流派的观点

唯物主义

唯物主义认为,存在第一性,思维第二性,这是其最核心的观点。

-

核心论点:

- 世界的本原是物质:物质是独立于意识之外、并先于意识而存在的客观实在,世界本质上是物质的。

- 思维是物质的产物和反映:思维(意识)不是凭空产生的,它是高度发展的物质——人脑——的机能,思维的内容来源于对客观存在的反映,就像一面镜子,镜子(大脑)本身是物质的,镜中的影像(思想)是外界事物(存在)的反映。

- 物质决定意识:物质世界的变化和发展,决定了意识的变化和发展,有什么样的存在,就决定了人们有什么样的思维。

-

著名代表:

- 古代朴素唯物主义:如古希腊的泰勒斯认为“水是万物的本原”,中国的五行说(金木水火土)等,他们试图从具体的物质形态中寻找世界的统一性。

- 近代形而上学唯物主义:如霍布斯、费尔巴哈等,他们承认世界的物质性,但由于当时科学水平的限制,往往用孤立、静止、片面的观点看问题。

- 辩证唯物主义:这是马克思主义的哲学观点,它克服了旧唯物主义的缺陷,既承认世界的物质性,又认为物质世界是普遍联系和永恒发展的。

-

一个形象的比喻:

“先有地球,后有地球的‘概念’。” 地球的存在是客观的,无论人类是否存在,它都一直在那里,人类关于地球的“球形”、“有生命”等思维和概念,是在地球存在之后,通过观察和实践才产生的。

唯心主义

唯心主义认为,思维第一性,存在第二性,这是其核心观点。

-

核心论点:

- 世界的本原是精神:意识、精神、观念是世界的本原,是第一性的,物质世界要么是精神的产物,要么是精神的体现。

- 存在依赖于思维:我们感知到的“存在”,其真实性依赖于我们的“思维”,如果没有人去思考它、感知它,它就不存在或没有意义。

-

两种主要形式:

- 主观唯心主义:认为个人的主观精神(如感觉、经验、心灵、意志)是世界的本原,整个世界就是我的感觉、经验的集合。

- 著名代表:英国的贝克莱,其名言是“存在就是被感知”(To be is to be perceived),他认为,你之所以看到桌子,是因为你的感知到了它;如果你不看它,它就不存在,这个观点显然走向了极端,难以解释桌子在你离开后依然存在的事实。

- 中国的王阳明:其“心学”的核心是“心外无物,心外无理”,认为一切事物的道理和存在都离不开人的“心”。

- 客观唯心主义:认为在个人主观意识之外,存在一个独立的、客观的“精神实体”(如“绝对观念”、“理念”、“道”、“理”),这个精神实体是世界的创造者。

- 著名代表:古希腊的柏拉图,他认为我们感官接触到的现实世界只是“理念世界”的拙劣摹本,德国的黑格尔,认为整个世界是“绝对精神”自我发展和实现的过程。

- 主观唯心主义:认为个人的主观精神(如感觉、经验、心灵、意志)是世界的本原,整个世界就是我的感觉、经验的集合。

-

一个形象的比喻:

“对于失明的人来说,‘颜色’这个概念是不存在的。” 唯心主义者会借此说明,颜色的“存在”依赖于我们视觉思维的感知,唯物主义者会反驳:颜色的物理属性(不同波长的光)是客观存在的,只是失明的人无法感知到它。

辩证唯物主义(马克思主义的观点)

这是对前两种观点的扬弃和超越,它既坚持了唯物主义的基本立场,又用辩证法来解释二者的关系。

-

核心论点:

- 坚持唯物主义一元论:明确承认物质是世界的本原,存在(物质)第一性,思维(意识)第二性,这是其根本前提。

- 强调意识的能动作用:与旧唯物主义不同,辩证唯物主义认为,思维不是消极、被动地反映存在,而是具有能动性。

- 反映世界:意识能够正确或近似正确地反映客观世界的规律。

- 创造世界:意识能够通过指导人的实践活动,反作用于物质世界,创造出自然界本身不直接存在的东西(如工具、城市、计算机、艺术品等)。

- 对立统一关系:存在和思维是对立统一的。

- 对立:一个是客观的,一个是主观的;一个是第一性的,一个是第二性的。

- 统一:它们相互依存、相互转化,物质决定意识,意识对物质具有能动的反作用,实践是连接二者的桥梁。

-

一个形象的比喻:

“图纸与大楼”,大楼(存在)是客观的物质实体,它决定了必须有相应的建筑图纸(思维)来指导其建造,但反过来,这张图纸(思维)并不是凭空出现的,它是建筑师(人)根据物理规律、材料特性等客观存在(存在)设计出来的,更重要的是,没有这张图纸(思维),这座特定的大楼(存在)就无法被创造出来,图纸(思维)通过人的劳动,反作用于砖、水泥等原材料(存在),最终变成了大楼(新的存在)。

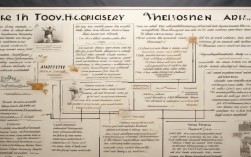

总结与比较

| 哲学流派 | 核心观点 | 关系 | 例子 |

|---|---|---|---|

| 唯物主义 | 存在第一性,思维第二性 | 物质决定意识,是意识的来源和基础。 | 先有树木,后有关于“树”的概念。 |

| 唯心主义 | 思维第一性,存在第二性 | 意识决定物质,物质是意识的产物或表现。 | “存在就是被感知”(贝克莱)。 |

| 辩证唯物主义 | 存在第一性,思维第二性,但思维有能动反作用 | 物质决定意识,意识对物质具有能动的反作用,二者通过实践相互转化。 | 图纸(思维)指导建造大楼(存在),大楼是物质世界的新变化。 |

“存在与思维的关系”是哲学的“基本问题”,对这个问题的不同回答,划分了哲学阵营的根本界限。

- 如果你认为世界是客观的,我们的思想是对它的反映,那么你倾向于唯物主义。

- 如果你认为“我思故我在”,世界离不开我们的意识,那么你倾向于唯心主义。

- 如果你认为世界是物质的,但我们的思想不仅能认识它,还能改造它,那么你倾向于辩证唯物主义的观点。

在现代科学和日常生活中,我们大多数人都在不自觉地遵循着辩证唯物主义的逻辑:我们相信有一个客观世界(存在),我们通过学习和研究(思维)来认识它,并利用这些认识去改造世界,创造新的技术和社会结构(思维反作用于存在),这个哲学问题看似抽象,但它深刻地影响着我们如何看待世界、知识以及我们自身在宇宙中的位置。