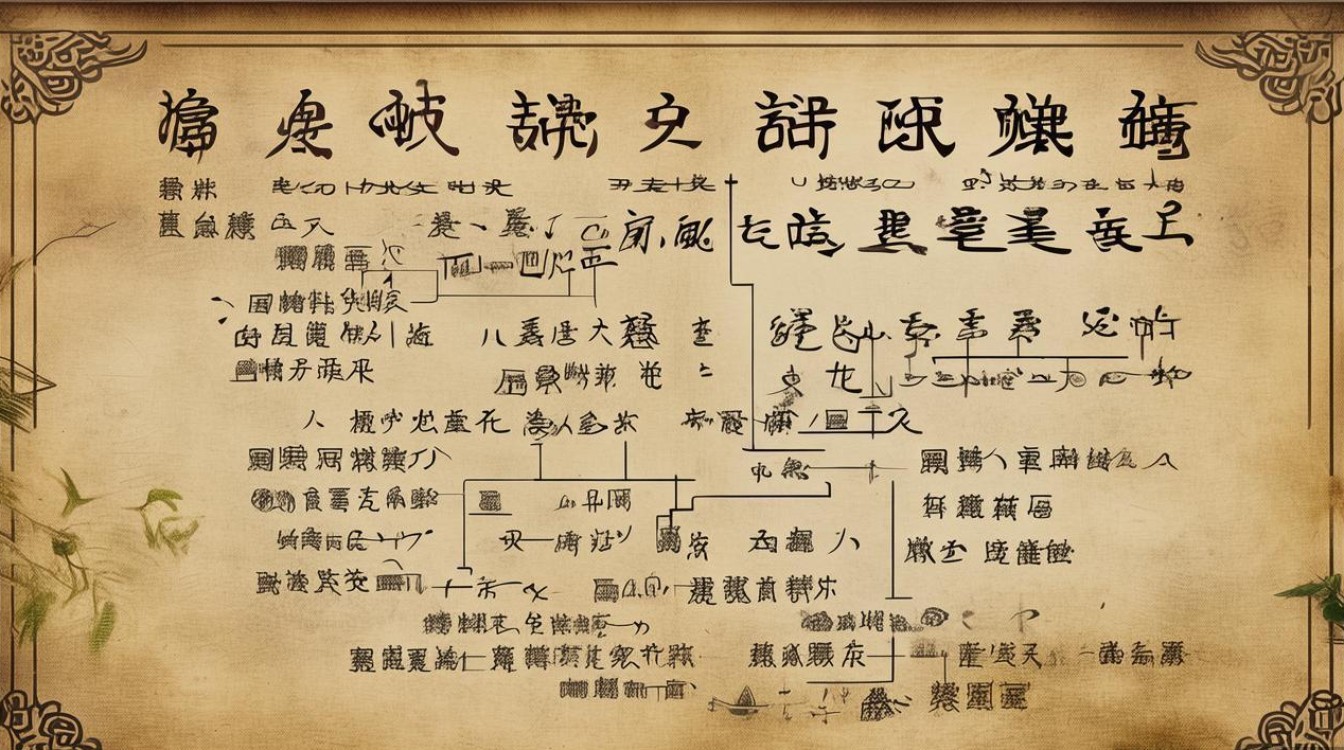

中华文明的起源 (思维导图)

中心主题:中华文明的起源

史前传说与神话时代 (约公元前2070年以前)

- 核心人物

- 三皇 (神话、文化始祖)

- 燧人氏:钻木取火,进入熟食时代。

- 伏羲氏:创八卦、教渔猎、驯养牲畜。

- 神农氏 (炎帝):尝百草、创医药、发明耒耜,教民耕种。

- 五帝 (部落联盟首领)

- 黄帝:人文初祖,养蚕、舟车、文字、医学、历法的初步发明。

- 颛顼:制定历法,绝地天通。

- 帝喾、尧、舜:禅让制,推举贤能。

- 三皇 (神话、文化始祖)

- 核心事件与制度

- 禅让制:原始社会的民主推举首领制度。

- 大禹治水:展现了卓越的组织能力和集体主义精神,为其建立夏朝奠定基础。

考古发现与史前文化 (约公元前5000年 - 公元前2070年)

- 新石器时代晚期 (文明曙光)

- 黄河流域

- 仰韶文化 (半坡类型 & 庙底沟类型)

- 特点:彩陶(人面鱼纹盆)、粟的种植、半地穴式房屋、原始农业。

- 意义:母系氏族公社繁荣的标志。

- 龙山文化

- 特点:黑陶(蛋壳陶)、城址出现(如山东城子崖)、铜器、文字雏形(陶寺遗址朱书符号)。

- 意义:父系氏族公社,社会分化加剧,阶级和国家产生的萌芽。

- 仰韶文化 (半坡类型 & 庙底沟类型)

- 长江流域

- 河姆渡文化

- 特点:干栏式建筑、稻的种植、骨哨、猪纹陶器。

- 意义:长江流域农耕文明的代表,与黄河流域南北辉映。

- 良渚文化

- 特点:精美的玉器(玉琮、玉璧)、大型祭坛和水利系统、早期城市。

- 意义:已出现明显的阶级分化和神权政治,被许多学者视为“古国”或“方国”形态,是中华文明多元一体格局的重要实证。

- 河姆渡文化

- 其他重要区域

- 辽河流域:红山文化(玉龙、祭坛)。

- 长江上游:宝墩文化、三星堆文化(青铜神树、黄金面具)。

- 黄河流域

文明的核心要素形成

- 农业的起源与发展

- 北方:以粟、黍为主,旱作农业。

- 南方:以水稻为主,水田农业。

- 意义:定居生活的基础,人口增长,社会分工的前提。

- 文字的起源

- 陶器符号:如半坡、良渚、龙山文化中的刻划符号,是汉字的源头。

- 甲骨文:商代成熟文字,是目前所知最早的系统文字。

- 城市的出现

- 功能:政治中心、军事防御、手工业和商业聚集地。

- 代表:良渚古城、陶寺遗址、二里头遗址(“华夏第一都”)。

- 青铜冶炼技术的出现

- 早期:小件铜器、工具、兵器。

- 繁荣 (商周):代表权力与礼器的青铜礼器(如司母戊鼎、四羊方尊)。

- 礼制的萌芽

- 表现:玉器、陶器、墓葬的等级差异。

- 意义:维系社会秩序、巩固阶级统治的规范。

早期王朝的建立 (国家诞生)

- 夏朝 (约公元前2070年 - 约公元前1600年)

- 建立:禹建夏,启“家天下”,世袭制取代禅让制。

- 文化:二里头文化被广泛认为是夏朝的考古学文化。

- 意义:中国史书中记载的第一个世袭制王朝,标志着“天下为家”的开始。

- 商朝 (约公元前1600年 - 公元前1046年)

- 建立:汤灭夏。

- 文化:甲骨文(成熟文字)、青铜器铸造顶峰、占卜文化盛行。

- 政治:神权与王权结合,内外服制度。

- 意义:有直接文字记载和考古证实的第一个王朝,中华文明进入信史时代。

- 西周 (公元前1046年 - 公元前771年)

- 建立:武王伐纣,实行分封制。

- 制度

- 分封制:“封建亲戚,以藩屏周”,巩固统治。

- 宗法制:以血缘关系为纽带,与分封制互为表里。

- 礼乐制:维护等级秩序和社会和谐的行为规范。

- 文化:天命观(“以德配天”)。

- 意义:确立了以血缘为纽带的宗法制度,深刻影响了中国几千年的政治结构和文化传统。

文明的核心特征与总结

- 多元一体格局

- 多元:黄河、长江、辽河等流域的文明各自独立发展,各具特色。

- 一体:以华夏族为主体,不断融合周边其他族群,最终形成一个统一的文化共同体。

- 以农为本

农业是文明的经济基础,塑造了中华民族安土重迁、勤劳朴实、注重天人合一的品格。

- 家国同构

宗法制度延伸至国家政治,形成了“家国天下”的观念,忠孝一体。

- 连续性与统一性

从远古传说到考古发现,再到夏商周三代,文明未曾中断,并不断走向政治和文化上的大一统。