什么是标签化思维?

标签化思维,就是用高度概括、简化的“标签”来认识、评判和归类复杂的人、事、物的一种思维倾向。

就像给物品贴上价格标签一样,我们给一个人贴上“学霸”、“渣男”、“杠精”、“佛系青年”的标签,给一个社会现象贴上“内卷”、“躺平”、“消费主义”的标签。

这种思维的核心特征是:

- 简化性: 将复杂的信息压缩成一个或几个关键词。

- 概括性: 忽略个体差异和具体情境,用群体的共性来定义个体。

- 快速性: 无需深入思考,就能迅速形成判断和态度。

标签化思维是如何产生的?(成因)

标签化思维并非天生,而是多种因素共同作用的结果:

-

大脑的“节能”模式(认知捷径): 人类大脑天生倾向于节省认知资源,面对海量信息,深度分析每一个细节是极其耗费能量的,标签化就像一个“认知捷径”,让我们能快速处理信息,做出反应,从而将精力集中在更重要的事情上,这在远古时期面对生存威胁时是高效的。

-

信息爆炸时代的必然产物: 在信息爆炸的今天,我们每天要接触海量的人和事,如果没有标签作为筛选和分类的工具,我们很容易陷入“信息过载”的困境,标签帮助我们快速筛选信息,建立初步认知。

-

社会归属与认同的需求: 人们天生有归属感,通过使用共同的标签(如“90后”、“打工人”、“二次元”),我们可以快速找到同类,形成社群,获得身份认同,标签成为了一种社交“暗号”。

-

媒体与社交网络的推波助澜: 现代媒体为了吸引眼球,倾向于使用简单、有冲击力的标签来概括事件和人物,社交媒体的算法也偏好推荐带有热门标签的内容,因为标签能带来更高的点击率和互动率,这反过来又强化了标签的使用。

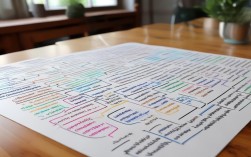

标签化思维的表现形式

它渗透在我们生活的方方面面:

-

对人:

- 地域标签: “上海男人很精明”、“河南人爱骗人”、“东北人都是活雷锋”。

- 职业标签: “程序员都是直男”、“销售都油嘴滑舌”、“公务员都混日子”。

- 身份标签: “00后整顿职场”、“妈宝男”、“扶弟魔”。

- 性格标签: “社恐”、“社牛”、“戏精”、“中央空调”。

-

对事:

- 社会现象: “内卷”、“躺平”、“内耗”、“PUA”。

- 评价体系: “学霸”、“学渣”、“网红”、“小众”。

-

对物:

- 品牌标签: “苹果 = 高端”、“小米 = 性价比”、“优衣库 = 基础款”。

- 产品标签: “日系车 = 省油”、“德系车 = 坚固”。

标签化思维的“双刃剑”:优点与缺点

优点(在特定场景下):

- 提高效率: 在信息筛选、初步沟通等场景下,标签可以快速建立共识,节省时间,在招聘时,HR可能会根据“985/211”标签快速筛选简历。

- 简化沟通: 当双方对某个标签有共同理解时,可以快速传递复杂概念,比如一说“赛博朋克”,大家就能联想到一种特定的美学和科技文化。

- 建立归属感: 标签能帮助个体快速找到社群,获得情感支持和身份认同。

缺点(普遍且更常见):

- 刻板印象与偏见: 这是最核心的危害,标签会遮蔽个体差异,让我们用预设的偏见去看待每一个人,看到一个“富二代”,就默认他“纨绔、没能力”,而忽略了他可能自身的努力和优秀。

- 扼杀复杂性与深度: 任何人和事物都是多面、动态、复杂的,标签化思维让我们停止了深入探索的欲望,我们给一个人贴上“渣男”标签后,就不会再去了解他行为背后的原因,也看不到他可能存在的优点。

- 导致“非黑即白”的二元对立: 标签往往是极端的,如“好”与“坏”、“成功”与“失败”,这种思维缺乏灰色地带,导致我们无法全面、客观地看待问题,一个“好学生”可能因为一次考试失利就全盘否定自己。

- 限制个人成长与可能性: 当一个人被贴上某个标签后,他自己也可能受到暗示,行为会向标签靠拢,即“标签的自我实现预言”,一个孩子被贴上“笨”的标签,他可能会逐渐丧失自信,真的变得不爱学习。

- 引发社会对立与歧视: 基于地域、种族、职业等的负面标签,是歧视、偏见和社会对立的重要根源,它制造了“我们”和“他们”的隔阂。

如何避免和摆脱标签化思维?

摆脱标签化思维是一个需要持续练习的过程,核心在于重建认知习惯。

-

保持警惕,主动反思: 当你脑海中冒出一个标签时,立刻停下来问自己:“我是否忽略了其他信息?这个标签背后有没有更复杂的故事?”

-

追求具体,而非抽象: 用具体的行为和事实来代替抽象的标签。

- 错误示范: “他就是个‘杠精’。”

- 正确示范: “在刚才的讨论中,他三次打断别人,并且提出的观点都与主题无关,显得有些固执。” 后者描述了具体行为,让判断更客观。

-

拥抱“灰色地带”,接受复杂性: 认识到世界不是非黑即白的,一个人可以既有优点也有缺点,一件事可以既是机遇也是挑战,允许自己持有“不完全确定”的看法。

-

深入探究,寻找背景: 尝试了解标签背后的故事,为什么一个“妈宝男”会是这样?他的成长环境是怎样的?一个“躺平”的年轻人,他经历了什么才做出这样的选择?理解能催生共情,消除偏见。

-

使用“人”的语言,而非“标签”的语言: 在与人沟通时,多描述具体事件和感受,而不是轻易下定义,多用“我观察到…”、“我感觉…”、“我认为…”这样的句式,而不是“他就是个…”的句式。

-

扩大信息来源,打破信息茧房: 主动去接触与你观点不同的人和事,阅读不同立场的文章,打破算法为你构建的“信息茧房”,这能极大地拓宽你的视野,减少狭隘的标签化认知。

标签化思维是人类大脑为了应对复杂世界而演化出的一种“生存工具”,它本身并非一无是处,关键在于我们如何使用它。

在现代社会,我们更需要做的,是认识到它的局限性,并有意识地减少对它的依赖,我们应该努力成为一个“去标签化”的思考者,用更开放、包容、深刻的眼光去看待这个复杂而精彩的世界,也去看待身边的每一个人。

因为每一个“标签”背后,都是一个活生生、有故事、有血有肉的人。