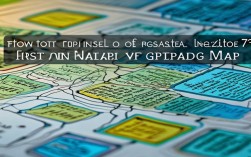

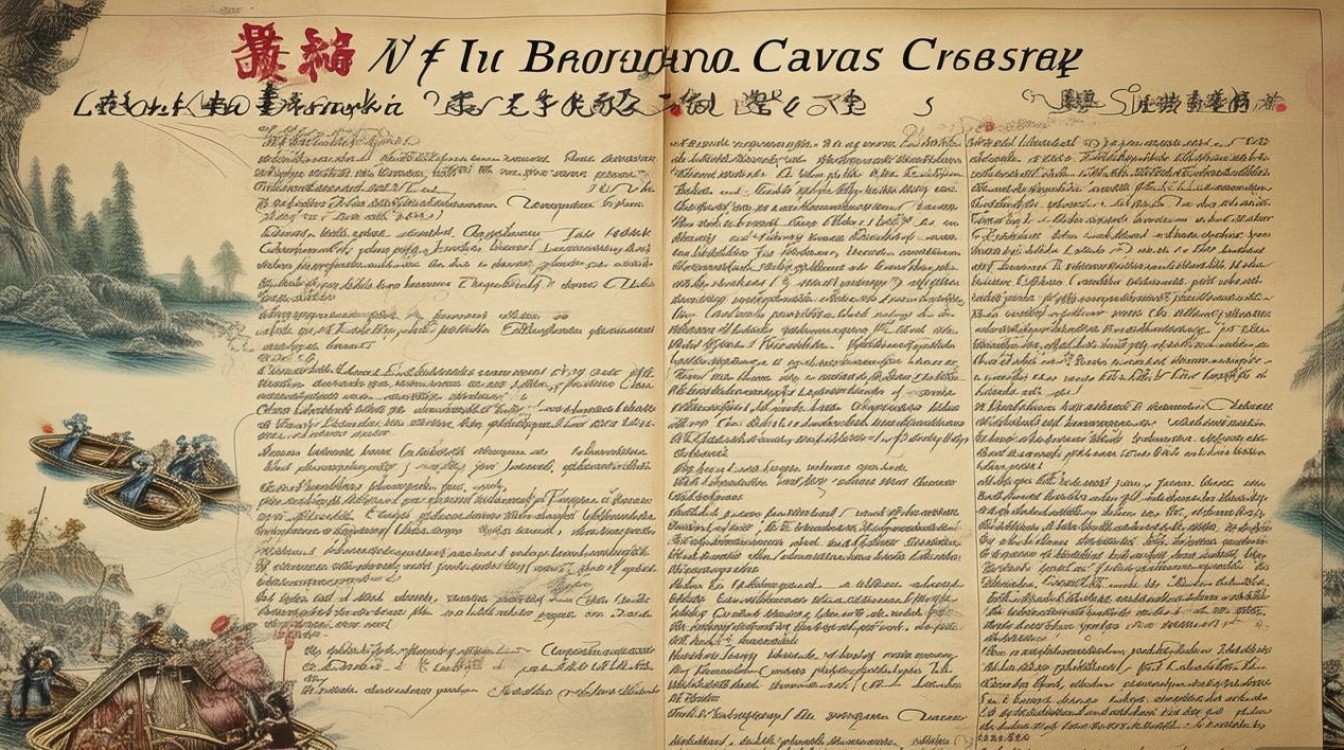

草船借箭 思维导图

中心主题:草船借箭

故事背景

- 出处:中国古典小说《三国演义》

- 回目:第四十六回 “用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑”

- 时间:赤壁之战前夕

- 地点:长江,曹军水寨附近

- 起因:

- 周瑜刁难:周瑜嫉妒诸葛亮的才能,命令他在十天内造出十万支箭,意图借此陷害他。

- 诸葛亮立军令状:诸葛亮却立下军令状,说只需三天,并立下“若造不成,甘受重罚”的承诺。

核心人物

- 诸葛亮 (策划者 & 执行者)

- 特点:神机妙算、足智多谋、沉着冷静、善于观察天时地利。

- 作用:识破周瑜计谋,并利用天时、地利、人和,完美完成“不可能的任务”。

- 周瑜 (刁难者)

- 特点:心胸狭窄、嫉贤妒能、才华横溢。

- 作用:故事的“反派”推动力,他的刁难直接导致了“草船借箭”这一计策的产生。

- 鲁肃 (支持者 & 见证者)

- 特点:忠厚老实、顾全大局、为人正直。

- 作用:

- 周瑜派他去探听诸葛亮动静,成为周瑜的“眼线”。

- 在过程中不断为诸葛亮担忧,并提供了必要的帮助(如准备船只、军士、草靶)。

- 是整个事件的亲历者和见证者,对诸葛亮的才智佩服不已。

- 曹操 (“借箭”对象)

- 特点:多疑谨慎、老谋深算。

- 作用:

- 误判了诸葛亮的意图,以为是周瑜的进攻。

- 因大雾天气不敢轻易出兵,只能下令弓箭手射箭防御。

- 最终成为“箭”的提供者,在不知不觉中“帮助”了诸葛亮。

故事经过 (三步走)

- 第一步:准备阶段 (运筹帷幄)

- 立下军令状:将任务期限从十天缩短到三天,出其不意。

- 索要物资:向鲁肃要二十只快船,每船配三十名军士,并准备大量青布、幔子和草靶子,这些物资看似与造箭无关,实则是计策的关键。

- 密不示人:不让周瑜知道具体计划,以防其阻挠。

- 第二步:实施阶段 (神机妙算)

- 时间选择:第三天四更时分(凌晨1-3点),选择大雾弥漫的天气。

- 地点选择:靠近曹军水寨的江上。

- 行动部署:

- 将二十只船用绳索连接起来,呈“一”字形排开。

- 船上两侧插满草靶,并用青布幔子遮盖,伪装成战船。

- 船上军士擂鼓呐喊,声势浩大,故意制造进攻假象。

- 第三步:收获阶段 (满载而归)

- 曹军反应:曹操听到鼓声,但大雾无法看清,不敢轻易出兵,下令弓箭手向“敌船”万箭齐发。

- 箭落草靶:无数支箭射在草靶上,很快一侧插满。

- 调头受箭:诸葛亮下令船头调转,让另一面也受箭。

- 满载撤退:当船身平衡、草靶插满箭后,诸葛亮下令船队迅速撤离,并让军士齐喊“谢丞相箭”。

- 清点成果:共“借”得十万多支箭,远超周瑜的要求。

计策成功的关键因素

- 天时:大雾天气,这是计策成功的首要条件,既掩护了船队的行动,又迫使曹操只能选择射箭这一种防御方式。

- 地利:靠近曹营,距离近,弓箭才能有效射中;但又不能太近,以免被曹军察觉是计谋。

- 人和:

- 诸葛亮的智慧:对天象、人心的精准预判。

- 鲁肃的帮助:提供了必要的物资支持。

- 曹操的多疑:不敢在大雾天贸然出击,只能选择保守的防御策略。

故事的深层含义与启示

- 智慧胜于蛮力:诸葛亮用智慧巧妙化解了周瑜的刁难,证明了计谋和远见比硬碰硬的对抗更有效。

- 知人善任,利用对手:诸葛亮不仅利用了天时地利,更精准地“利用”了鲁肃的忠厚和曹操的多疑,将他们计策中的关键一环。

- 凡事预则立,不预则废:诸葛亮的成功并非偶然,而是基于他对天时、地利的精确计算和周密的计划。

- 心胸与格局:周瑜的嫉妒最终“搬起石头砸了自己的脚”,反衬出诸葛亮广阔的胸襟和格局。