思维导图书评:不止是“好看”的笔记,更是重塑大脑的思维操作系统

在信息爆炸的时代,我们每个人都面临着知识过载的困境,如何高效地学习、清晰地思考、创造性地解决问题?东尼·博赞的《思维导图》系列书籍,为我们提供了一套革命性的答案,它不仅仅是一种“画得好看”的笔记方法,更是一套旨在激发大脑潜能、重塑我们信息处理与思维逻辑的“操作系统”。

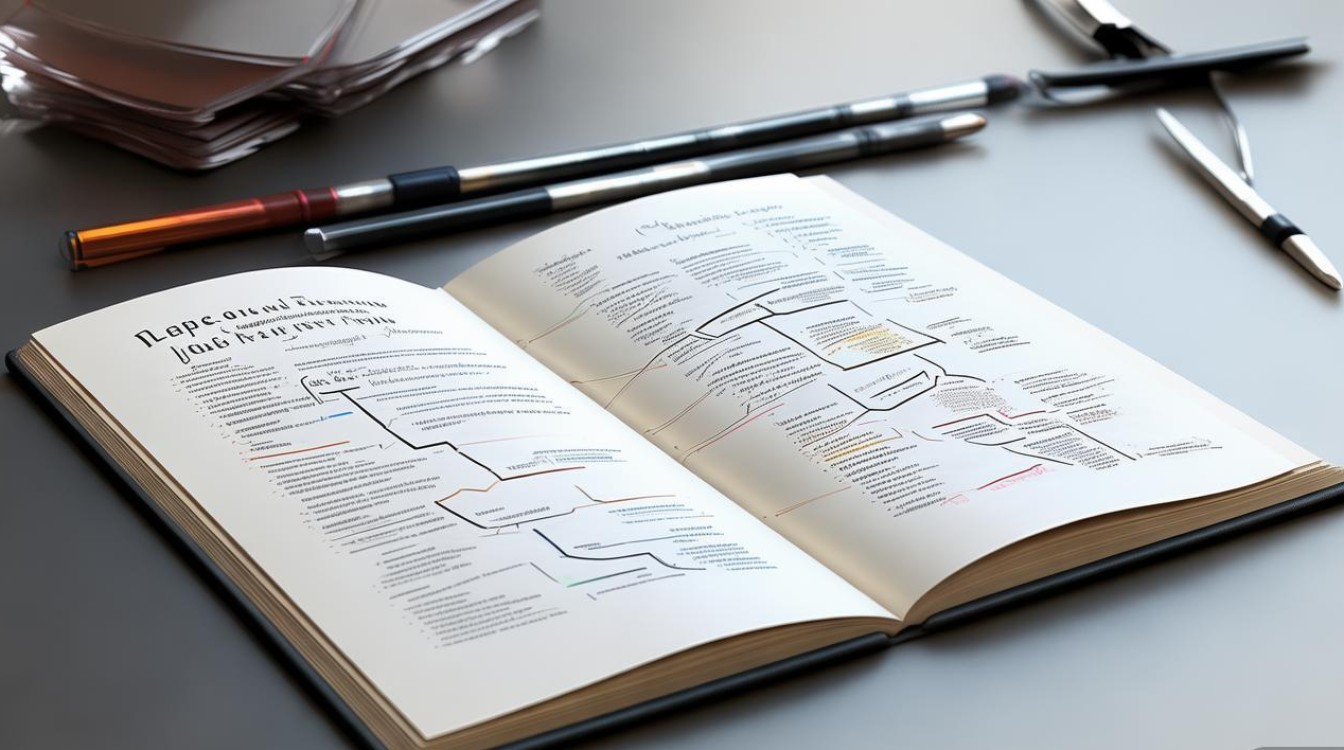

核心思想:一张图,撬动全脑思维

博赞在书中提出的核心观点,直击传统线性笔记的痛点:单调、枯燥、扼杀创造力,传统的笔记(如大段文字、列表)主要调动了我们的左脑——负责逻辑、语言、顺序和分析,而思维导图则是一种“全脑思维”工具,它通过图像、颜色、关键词和空间布局,同时激活了负责图像、色彩、想象和空间感的右脑。

思维导图的四大核心要素:

- 中心图像: 用一幅生动的图像概括主题,瞬间抓住注意力,并作为整个思维网络的“锚点”。

- 分支: 从中心图像延伸出主干、次级、再次级分支,模拟了大脑神经元连接的自然形态,体现了思维的层次与关联。

- 每个分支上只写一个核心词汇,这迫使你进行深度思考和提炼,而不是被动地复制信息。

- 颜色与图像: 运用丰富的色彩和简笔画,不仅能增强记忆,还能激发情感和创造力,让学习过程变得有趣而高效。

思维导图将抽象的知识“可视化”,让思维过程变得像一棵枝繁叶茂的大树,脉络清晰,生机勃勃。

优点:为何它能风靡全球?

阅读本书并实践后,你会发现思维导图的巨大价值:

- 提升记忆力与理解力: 视觉化的信息比纯文字更容易被大脑编码和提取,一张包含色彩、图像和逻辑关系的导图,其记忆效果远超十页文字笔记,它帮助你将新知识与旧知识建立连接,形成知识网络,从而实现深度理解。

- 激发创造力与灵感: 思维导图的放射性结构非常适合头脑风暴,当你围绕一个中心主题自由发散时,不同分支的交叉点往往就是创意的火花诞生之处,它打破了思维的线性束缚,鼓励你进行跳跃性、非线性的思考。

- 优化时间管理与规划: 无论是制定年度计划、规划一个项目,还是准备一场演讲,思维导图都能让你在一页纸上全局在握,它清晰地展示了任务之间的主次、先后和依赖关系,让你的规划更高效、更具条理。

- 增强逻辑性与结构化思维: 制作导图的过程,本身就是一次逻辑梳理,你需要思考:主题的核心是什么?主要分支有哪些?分支之间是什么关系?这个过程强迫你将零散的信息系统化、结构化,从而提升分析和解决问题的能力。

- 趣味性与参与感: 画图的过程本身就是一种享受,相比于枯燥地打字或抄写,涂涂画画、上色填彩能极大地提升学习的乐趣和主动性,尤其对视觉型学习者极为友好。

局限与反思:它并非万能钥匙

任何工具都有其适用边界,思维导图并非完美无缺,它也存在一些固有的局限性:

- 不适合处理细节性、海量信息: 如果信息过于琐碎或数量巨大(如长篇法律条文、复杂数据库),思维导图会变得极其臃肿,反而失去了清晰的优势,在这种情况下,传统的表格、列表或数据库可能是更好的选择。

- 制作耗时: 一张精美的思维导图需要投入不少时间,对于一些简单、即时的记录,直接写在便利贴或备忘录里可能更高效。

- 可能流于形式: 如果仅仅追求导图的“美观”,而忽略了其背后的思维逻辑提炼过程,那就本末倒置了,它只是一种工具,思维的深度才是关键。

- 对抽象逻辑的呈现力有限: 对于高度抽象、依赖严密逻辑推演的领域(如高等数学中的复杂证明),思维导图有时难以精确表达其内在的因果链条和逻辑关系。

适用场景:在何处大放异彩?

尽管有局限,思维导图在以下场景中依然表现出色:

- 学习领域: 课堂笔记、读书笔记、复习备考、制作知识框架图。

- 工作领域: 会议纪要、项目管理、任务分解、演讲稿构思、SWOT分析。

- 生活领域: 旅行计划、购物清单、目标设定、问题解决。

总结与推荐

《思维导图》这本书,与其说是一本工具书,不如说是一本关于“如何思考”的启蒙书。 它的价值不仅在于教授了具体的绘制方法,更在于它挑战了我们固有的线性思维模式,倡导一种更符合大脑天性的、整合的、创造性的思考方式。

推荐人群:

- 学生与终身学习者: 帮助你更高效地学习和记忆。

- 职场人士与管理者: 提升你的规划、沟通和创新能力。

- 教师与培训师: 让你的教学更具吸引力和条理性。

- 任何希望提升思维效率、激发创造力的人。

最终建议:

不要将思维导图束之高阁,把它当作你思维的外部“硬盘”,从今天起,尝试用一张思维导图来规划你的周末,或者为你正在读的一本书做一次总结,你会发现,当你的笔尖在纸上自由延伸时,一个更清晰、更有序、更富创造力的世界正在你眼前徐徐展开,它不仅是一种工具,更是一种让你与大脑和谐共舞的艺术。