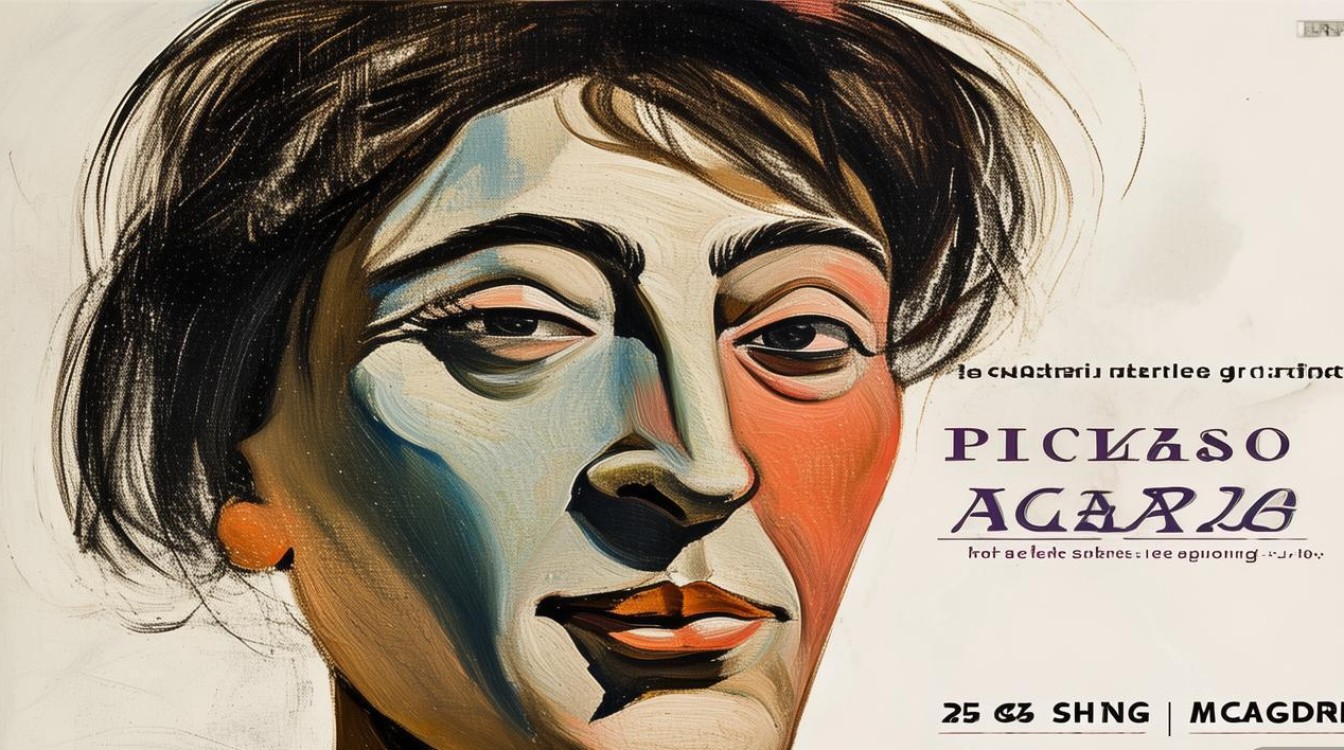

基本信息

- 中文名: 卡思维勒像

- 英文名: Portrait of Daniel-Henry Kahnweiler

- 艺术家: 巴勃罗·毕加索

- 创作年份: 1910年

- 类型: 油画

- 尺寸: 101.1 x 99.6 厘米

- 收藏地: 美国芝加哥艺术博物馆

画作解读:一幅“看不见”的肖像

初看《卡思维勒像》,你可能会感到困惑:这哪里是一幅肖像画?它完全由各种几何形状、平面色块和细密的线条构成,传统肖像中的人物特征(如眼睛、鼻子、脸)几乎完全消失,这正是这幅画的革命性所在。

画中人物:丹尼尔-亨利·卡思维勒

要理解这幅画,首先要了解画中的人——丹尼尔-亨利·卡思维勒,他不是普通人,而是20世纪初巴黎最重要、最具前瞻性的艺术收藏家和评论家,他最早慧眼识珠,收藏和支持了包括毕加索、乔治·布拉克在内的一大批先锋派艺术家。

这幅肖像画的委托人本身就是一位艺术世界的“伯乐”,毕加索为他画像,不仅仅是记录外貌,更是在用一种全新的视觉语言,来描绘这位深刻理解并参与这场艺术革命的人物本身。

立体主义的宣言:如何“看”一个人

在1910年,毕加索和他的伙伴布拉克正在开创一种全新的绘画风格——立体主义。《卡思维勒像》是立体主义分析阶段最成熟、最彻底的作品之一,它的核心思想是:

- 打破单一视点: 传统绘画遵循焦点透视,从一个固定的角度观察物体,立体主义则主张,我们应该同时看到物体的所有角度和所有侧面,就像你绕着一个立方体走一圈,看到了它的正面、侧面和顶面,然后把所有这些信息同时呈现在一幅画里。

- 解构与重构: 画家将对象(在这里是卡思维勒)打碎、分解成最基本的几何形体(立方体、圆柱体、圆锥体、球体),然后在画布上重新组织这些碎片。

- 消逝的时间与空间: 画中不再有传统意义上的光影、明暗和空气透视,整个画面是扁平的,像一个由不同“切片”组成的拼贴,这种处理方式模糊了时间的流逝感,仿佛我们同时看到了卡思维勒的多个瞬间。

画面的具体分析

让我们试着“解剖”这幅画:

- 人物的轮廓: 整个人物被一个巨大的、不规则的几何框架所包裹,这个框架本身就是一个立方体的变形,暗示了人物被置于一个由理性结构构成的世界里,也呼应了卡思维勒作为艺术评论家和理论家的身份。

- 面部特征: 我们可以勉强辨认出一些面部特征,眼睛被简化为两个深色的几何图形,一个长方形和一条垂直线可能代表了鼻子和嘴,但这些特征都失去了其作为“器官”的功能,它们仅仅是构成画面的众多色块和线条之一。

- 手与姿态: 人物的双手被描绘得非常清晰,尤其是那只放在膝盖上的右手,线条和结构相对明确,这可能是为了表现卡思维勒作为艺术鉴赏家,习惯于用手势或触摸来感受艺术品的特质。

- 背景与环境: 背景同样被几何化,与人物融为一体,桌上的书本、报纸等物品也被简化为平面色块,这表明在立体主义的世界里,人物与其所处的环境是不可分割的整体,共同构成了一个完整的视觉现实。

- 色彩与笔触: 这幅画的色调非常克制,以棕色、灰色、黑色和白色为主,营造出一种沉静、内省、充满智性的氛围,细密的笔触和交叉的线条,仿佛是在进行一场精密的视觉分析,这与卡思维勒严谨的思维方式相契合。

历史意义与影响

- 立体主义的巅峰之作: 《卡思维勒像》完美地诠释了立体主义的理论,将“分析”这一理念发挥到了极致,它不是对人物外表的模仿,而是对其内在结构、存在状态和智性本质的探索。

- 艺术史的转折点: 这幅画彻底颠覆了自文艺复兴以来统治西方绘画的“模仿自然”的传统,它宣告了艺术的自主性——绘画不再需要模仿现实,它可以创造自己的现实,艺术从此可以从描绘“所见之物”转向探索“所思之物”。

- 艺术赞助人与艺术家的关系: 卡思维勒不仅是这幅画的模特,更是新美学的支持者和推广者,这幅肖像本身就是他们之间紧密合作关系的见证,象征着一种新的艺术生态的形成——前卫艺术家与有远见的收藏家共同推动艺术向前发展。

《卡思维勒像》不是一幅让你“认出”卡思维勒的肖像,而是一幅让你“理解”卡思维勒的肖像,它用最抽象、最理性的几何语言,描绘了一个充满智慧、前卫和革命精神的人物,对于观众来说,欣赏这幅画的过程,本身就是一次跟随毕加索进行视觉思维实验的旅程,它是一份写给现代艺术的宣言,一座通往20世纪新艺术世界的桥梁。