《论十大关系》思维导图

中心主题:论十大关系 (1956年)

背景与动因

- 国际背景:

- 苏联模式的弊端暴露: 斯大林逝世后,苏联内部开始反思和批判斯大林时期高度集中的政治经济体制的弊端(如片面发展重工业、牺牲农业和轻工业、压制地方积极性等)。

- 东欧事件的警示: 波兰、匈牙利事件(1956年)暴露了社会主义国家内部矛盾的尖锐性,提醒中国共产党必须探索适合本国国情的发展道路。

- 国内背景:

- 社会主义改造基本完成: 农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造取得决定性胜利,社会主义制度基本建立。

- 经济建设初见成效,问题显现: 第一个五年计划(1953-1957)取得巨大成就,但也暴露出照搬苏联模式带来的问题,如:

- 经济结构失衡: 重工业过重,农业和轻工业过轻。

- 中央集权过多: 地方和企业缺乏自主权和积极性。

- 国家、集体、个人关系处理不当: 积累过多,影响人民生活改善。

- 直接目的:

- 以苏为鉴,探索中国自己的社会主义建设道路。

- 调动一切积极因素,为把我国建设成为一个强大的社会主义国家而奋斗。

核心思想与指导方针

- 核心思想:

- 正确处理社会主义建设中的各种矛盾关系。

- 调动国内外一切积极因素,化消极因素为积极因素。

- 根本方针:

- 统筹兼顾、适当安排。

- 调动“两个积极性”: 中央和地方两个积极性。

- 学习外国长处: 批判地吸收外国(包括资本主义国家)的先进科学技术和管理方法,但必须结合中国实际,不能盲目照搬。

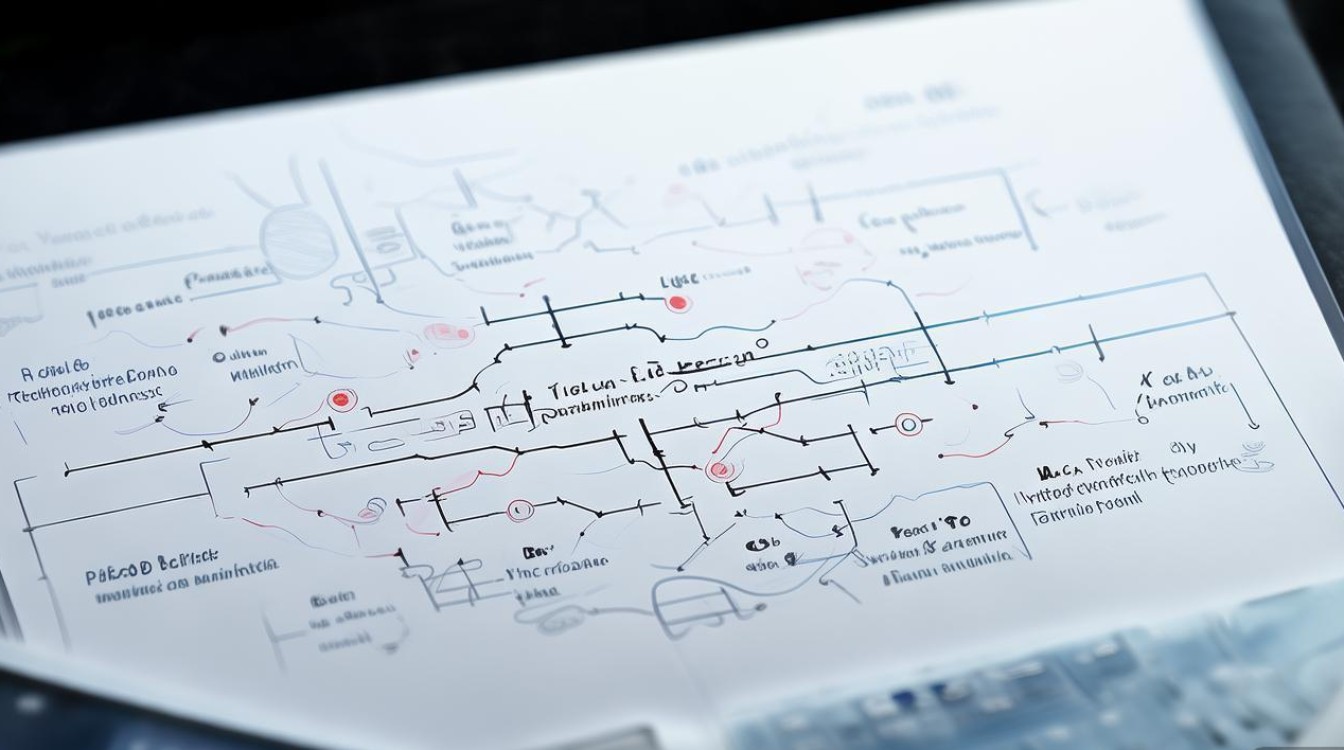

十大关系具体内容

| 序号 | 关系类型 | 主要矛盾与问题 | 解决方针与具体内容 | 核心目标 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 重工业和轻工业、农业的关系 | 片面发展重工业,农业和轻工业落后,人民生活改善缓慢。 | 在优先发展重工业的前提下,更多地发展农业和轻工业。 发展农业来支撑重工业。 通过发展轻工业来更好地满足人民生活,并反过来促进重工业发展。 |

改善民生,为重工业发展提供更广阔的市场和基础。 |

| 2 | 沿海工业和内地工业的关系 | 工业布局不合理,70%以上的工业集中在沿海,内地基础薄弱。 | 必须充分利用和发展沿海工业的老底子,以便更有力量来支持和内地工业的发展。 利用沿海工业基础。 大力建设内地工业,逐步改变布局。 |

平衡工业布局,巩固国家安全,实现区域协调发展。 |

| 3 | 经济建设和国防建设的关系 | 国防建设脱离经济建设,片面追求“尖端”,造成巨大浪费。 | 一定要加强国防建设,首先要加强经济建设。 “降低军费比重,多搞经济建设”。 军费的基础是经济,只有经济强大了,国防才能真正巩固。 |

寓军于民,以经济建设为中心,为国防提供坚实物质基础。 |

| 4 | 国家、生产单位和生产者个人的关系 | 国家拿得太多,留给生产单位和个人的太少,影响生产积极性。 | 三者必须兼顾,不能只顾一头。 兼顾国家(集体)利益。 兼顾生产单位(工厂、合作社)的独立性和自主性。 兼顾生产者个人的利益(工资、福利)。 |

调动生产者积极性,促进生产力发展,改善人民生活。 |

| 5 | 中央和地方的关系 | 权力过于集中,地方缺乏自主性,积极性受挫。 | 在巩固中央统一领导的前提下,扩大地方的权力。 发挥中央和地方“两个积极性”。 给地方更多的自主权,让他们办更多的事情。 |

发挥中央和地方两个积极性,避免官僚主义,提高行政效率。 |

| 6 | 汉族和少数民族的关系 | 存在大汉族主义倾向,民族关系需要改善。 | 既要反对大汉族主义,也要反对地方民族主义,重点是反对大汉族主义。 真诚地、积极地帮助少数民族发展经济和文化。 巩固和加强民族团结。 |

巩固民族团结,实现民族平等和共同繁荣。 |

| 7 | 党和非党的关系 | 苏联一党制模式,缺乏监督。 | 长期共存,互相监督。 允许民主党派存在,发挥其参政议政作用。 共产党需要来自党外的监督。 |

完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 |

| 8 | 革命和反革命的关系 | 对敌对势力的斗争策略需要调整。 | 分清敌我,但对反革命分子要给生活出路,让他们有自新的机会。 化消极因素为积极因素。 减少社会对立,促进社会稳定。 |

化消极因素为积极因素,维护社会稳定,巩固政权。 |

| 9 | 是非关系 | 如何处理党内犯错误的同志。 | 对于犯错误的同志,要采取“惩前毖后,治病救人”的方针。 允许人犯错误,也允许人改正错误。 批判要从严,处理要从宽,帮助他们改正。 |

团结同志,巩固党的统一,维护党内和谐。 |

| 10 | 中国和外国的关系 | 闭关自守或盲目排外,缺乏对外交流。 | 向外国学习,一切民族、一切国家的长处都要学。 必须有分析有批判地学,不能盲目照搬。 学习包括资本主义国家先进的科学技术和管理方法。 坚持以我为主,洋为中用。 |

吸收人类文明一切优秀成果,加快中国社会主义建设步伐。 |

历史意义

- 理论意义:

- 初步探索了中国社会主义建设道路的纲领性文献。

- 突破了苏联模式的束缚,为中国特色社会主义理论体系的形成奠定了重要思想基础。

- 系统阐述了社会主义矛盾的学说,丰富和发展了马克思主义。

- 实践意义:

- 为1956年中共八大的召开提供了重要的思想指导。

- 提出的许多方针政策(如“两条腿走路”等)对当时的经济调整起到了积极作用。

- 其“统筹兼顾”、“调动积极性”等思想,至今仍具有重要的指导价值。

现实启示

- 坚持实事求是,一切从实际出发: 必须将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,走自己的路。

- 坚持系统观念和辩证思维: 处理问题要看到事物的普遍联系和矛盾的两个方面,做到统筹兼顾、综合平衡。

- 始终坚持以人民为中心: 正确处理国家、集体、个人三者的关系,不断改善民生,是发展的根本目的。

- 坚持独立自主与对外开放相统一: 在积极学习借鉴国外先进经验的同时,必须保持战略定力,走符合国情的发展道路。

- 不断深化改革,激发社会活力: 调动中央和地方、政府和企业、社会各界的积极性,是推动发展的不竭动力。