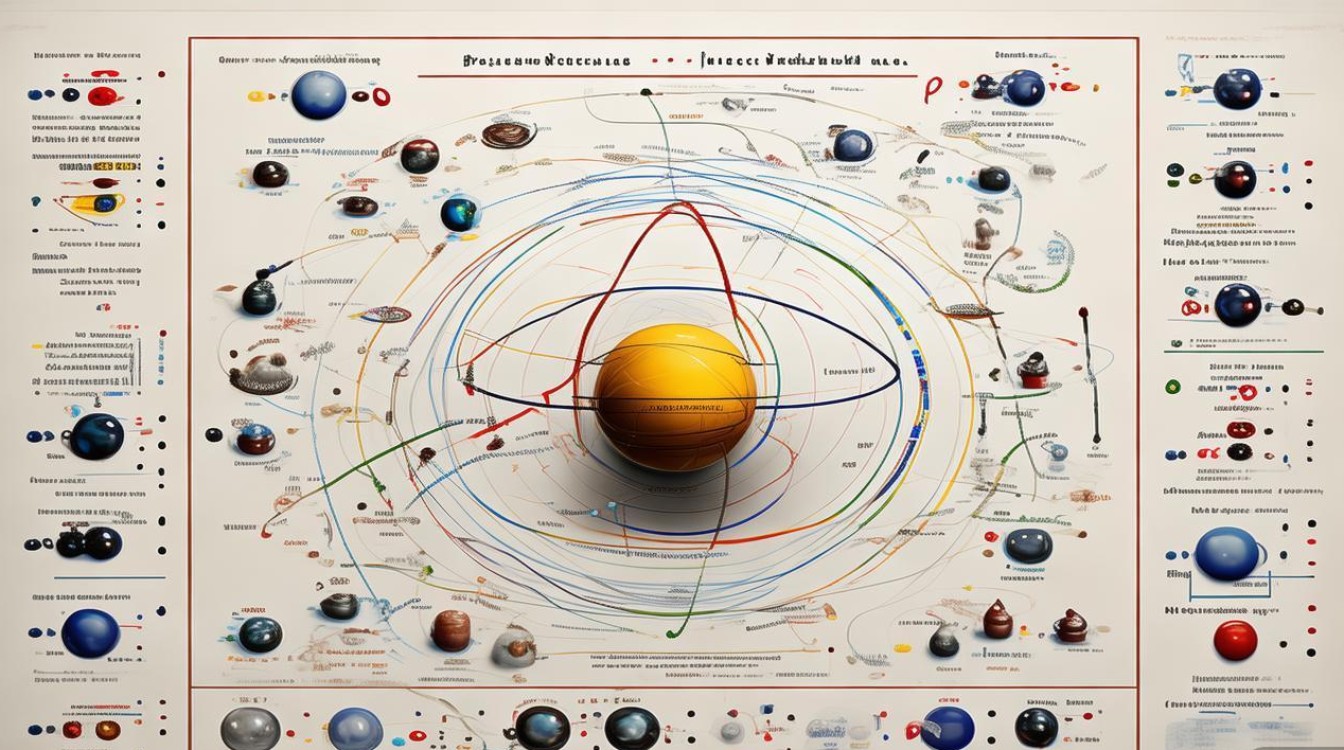

原子核 思维导图

中心主题:原子核

基本概念

- 定义:

- 原子的中心部分,占据了原子质量的绝大部分(>99.9%)。

- 由质子和中子通过强相互作用力紧密结合而成。

- 带正电荷,其电荷量决定了元素的化学性质。

- 发现简史:

- 卢瑟福 (1911): α粒子散射实验,提出原子核式结构模型(原子中心有带正电的核)。

- 查德威克 (1932): 发现中子,完善了原子核的质子-中子模型。

- 基本性质:

- 质量: 原子核的质量约等于其质量数(A)乘以一个原子质量单位。

- 电荷: 等于质子数(Z)乘以基本电荷量(e),决定了元素的原子序数。

- 大小: 半径 R ≈ R₀A^(1/3),R₀ ≈ 1.2 fm,体积与质量数 A 成正比。

- 密度: 极高,约为 10¹⁷ kg/m³,像一个巨大的“原子核物质”。

组成与结构

- 核子:

- 质子: 带一个正电荷 (e),质量约为 1.007 u,质子数 = 原子序数。

- 中子: 不带电,质量略大于质子(约 1.009 u),中子数 = 质量数 - 质子数。

- 核素:

- 定义: 具有特定质子数和中子数的一类原子核。

- 表示: 符号 ZᴬX,X 为元素符号,Z 为质子数,A 为质量数。

- 分类:

- 同位素: 质子数相同,中子数不同(如 ¹H, ²H, ³H)。

- 同中子异荷素: 中子数相同,质子数不同。

- 同量异位素: 质量数相同,质子数和中子数不同。

- 结合能与比结合能:

- 质量亏损: 原子核的质量小于其所有核子质量之和(Δm = Zmₚ + Nmₙ - mₙᵤcₗₑᵤₛ)。

- 结合能: 将原子核拆散成单个核子所需的能量 (E_b = Δm c²)。

- 比结合能 (平均结合能): 结合能与核子数之比 (ε = E_b / A)。

- 意义: 反映原子核的稳定性,比结合能越大,核越稳定。

- 曲线特征: 中等质量数的核(A≈50-60)比结合能最大,最稳定;轻核聚变、重核裂变都会向比结合能更大的方向进行,并释放能量。

核力与稳定性

- 核力:

- 性质:

- 强相互作用: 比电磁力强约100倍,比引力强约10³⁹倍。

- 短程力: 作用范围约 1-3 fm。

- 饱和性: 一个核子只与周围少数几个核子发生作用。

- 电荷无关性: 质子-质子、中子-中子、质子-中子间的核力大致相同。

- 交换力: 通过介子(如π介子)的交换实现。

- 性质:

- 原子核的稳定性:

- 决定因素:

- 质子数和中子数的比例:

- 轻核: Z ≈ N (稳定线)。

- 重核: N > Z (稳定线),需更多中子抵消库仑排斥力。

- 幻数: 当质子数或中子数等于 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 时,原子核特别稳定(类似于原子中电子的满壳层结构)。

- 偶偶效应: 质子和中子数均为偶数的核(偶偶核)最稳定;奇奇核最不稳定。

- 质子数和中子数的比例:

- 稳定区: 大多数稳定核位于一条“稳定带”上,这条带随Z增大而向N增大的方向偏移。

- 决定因素:

放射性衰变

- 定义: 不稳定的原子核(放射性核素)自发地放出射线,转变为另一种原子核的过程。

- 主要类型:

- α衰变:

- 过程: 原子核放出α粒子(即氦核 ⁴₂He)。

- 规律: 衰变后,母核质量数A减4,质子数Z减2。

- 能量: 衰变能为Q值,由α粒子动能和反冲动能组成。

- β衰变:

- β⁻衰变: 中子转变为质子,放出电子 (e⁻) 和反中微子 (ν̄ₑ),n → p + e⁻ + ν̄ₑ。

- β⁺衰变: 质子转变为中子,放出正电子 (e⁺) 和中微子 (νₑ),p → n + e⁺ + νₑ。

- 电子俘获: 原子核俘获一个核外电子,使一个质子转变为中子,并放出中微子,p + e⁻ → n + νₑ。

- γ衰变:

- 过程: 原子核从激发态跃迁到较低能态或基态,放出γ光子(高能光子)。

- 特点: 不改变核的A和Z,只改变其内部能量状态,通常发生在α或β衰变之后。

- α衰变:

- 衰变规律:

- 衰变常数 (λ): 描述衰变快慢的物理量。

- 半衰期 (T₁/₂): 放射性核素数目衰变一半所需的时间,T₁/₂ = ln(2) / λ。

- 平均寿命 (τ): 核素在衰变前存在的平均时间。τ = 1 / λ = T₁/₂ / ln(2)。

- 放射性活度: 单位时间内发生衰变的原子核数目,A = λN = A₀e^(-λt)。

核反应

- 定义: 用一个粒子(入射粒子)轰击一个原子核(靶核),使其转变为另一个原子核(生成核),并可能放出其他粒子的过程。

- 表示: a + X → Y + b + Q (a: 入射粒子, X: 靶核, Y: 生成核, b: 出射粒子, Q: 反应能)。

- 类型:

- 吸能反应: Q < 0,需要外界提供能量。

- 放能反应: Q > 0,反应释放能量。

- 著名反应:

- 裂变: 一个重核(如²³⁵U)被中子轰击后,分裂成两个或多个中等质量的核,并释放巨大能量和更多中子。

- 应用: 核电站、原子弹。

- 聚变: 两个轻核(如²H, ³H)结合成一个较重的核(如⁴He),并释放出巨大能量。

- 应用: 氢弹、太阳和恒星的能量来源、受控核聚变(如托卡马克装置)。

- 裂变: 一个重核(如²³⁵U)被中子轰击后,分裂成两个或多个中等质量的核,并释放巨大能量和更多中子。

核模型

- 液滴模型:

- 思想: 将原子核比作一滴带电的液体。

- 成功之处: 很好地解释了核结合能的半经验公式、裂变现象等。

- 壳层模型:

- 思想: 将核子(质子和中子)视为在平均核势场中独立运动的粒子,其能级类似于原子中的电子壳层。

- 成功之处: 成功解释了“幻数”现象、原子核的角动量和磁矩等。

- 集体模型(综合模型):

- 思想: 结合液滴模型和壳层模型,核子既在独立运动,又表现出集体振动和转动。

- 成功之处: 能解释原子核的转动和振动能谱。

应用

- 能源领域:

- 核裂变: 核电站发电。

- 核聚变: 未来理想能源(如ITER项目)。

- 医学领域:

- 诊断: 放射性示踪剂(如⁹⁹ᵐTc)。

- 治疗: 放射治疗(如钴-60刀、碘-131治疗甲亢)。

- 工业领域:

- 无损检测: γ射线探伤。

- 测厚仪: 利用β或γ射线测量材料厚度。

- 静电消除: 利用放射性物质使空气电离,消除工业静电。

- 考古与地质年代测定:

- 碳-14测年: 测定古生物、文物的年代。

- 钾-氩测年: 测定岩石和矿物的年龄。

- 科学研究:

- 合成新元素: 通过重离子核反应合成超重元素。

- 核物理研究: 探索物质的终极构成和基本相互作用。

相关概念

- 同位素: 见第2部分。

- 放射性: 见第4部分。

- 半衰期: 见第4部分。

- 结合能: 见第2部分。

- 核裂变: 见第6部分。

- 核聚变: 见第6部分。

- 强相互作用力: 维系原子核的力,见第3部分。

- 质量亏损: 见第2部分。