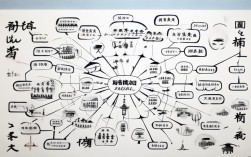

马克思主义思维导图

中心主题:马克思主义

- 核心定义:由卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯创立的科学理论体系,是关于无产阶级和人类解放的思想武器,它不是教条,而是行动的指南。

哲学基础 (辩证唯物主义与历史唯物主义)

这是马克思主义的“世界观”和“方法论”,是其整个理论体系的基石。

-

辩证唯物主义

- 唯物主义

- 核心观点:世界的本原是物质,物质第一性,意识第二性,意识是物质世界(人脑)长期发展的产物,是对客观世界的反映。

- 反对:唯心主义(意识第一性)和二元论(物质与意识平行)。

- 辩证法

- 核心观点:世界是普遍联系、永恒发展的,发展的根本动力在于事物内部的矛盾性。

- 三大规律:

- 对立统一规律:矛盾是事物发展的根本动力(内因),矛盾双方既对立又统一,推动事物从量变到质变。

- 质量互变规律:事物的发展表现为从量变到质变的过程,量变是质变的准备,质变是量变的必然结果。

- 否定之否定规律:事物的发展是螺旋式上升、波浪式前进的过程,体现了前进性与曲折性的统一。

- 认识论

- 核心观点:实践是认识的基础和来源,认识从实践中来,经过感性认识到理性认识的飞跃,再回到实践中去接受检验,循环往复,不断深化。

- 真理观:真理是客观的、具体的、发展的,实践是检验真理的唯一标准。

- 唯物主义

-

历史唯物主义 (唯物史观)

- 核心观点:不是英雄或观念创造历史,而是物质资料的生产方式决定社会历史的发展。

- 社会基本矛盾:

- 生产力与生产关系:

- 生产力:劳动者、劳动资料、劳动对象。

- 生产关系:生产资料所有制形式、人们在生产中的地位和相互关系、产品分配方式。

- 规律:生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力,当生产关系束缚生产力发展时,社会变革就会到来。

- 经济基础与上层建筑:

- 经济基础:由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。

- 上层建筑:建立在经济基础之上的政治、法律、宗教、艺术、哲学等观点,以及与之相适应的政治、法律等制度和设施。

- 规律:经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础。

- 生产力与生产关系:

- 社会存在与社会意识:

- 社会存在:指社会物质生活过程,主要指物质资料的生产方式。

- 社会意识:指社会的精神生活过程,包括政治、法律、思想、艺术、道德、哲学等。

- 规律:社会存在决定社会意识,社会意识对社会存在具有能动的反作用。

- 阶级斗争是阶级社会发展的直接动力:在阶级社会中,社会基本矛盾集中表现为阶级矛盾和阶级斗争。

政治经济学

这是马克思主义的“经济学说”,其核心是揭示资本主义社会的运行规律和其必然灭亡的命运。

-

劳动价值论

- 核心观点:商品的价值是由生产商品所耗费的社会必要劳动时间决定的。

- 商品的二因素:

- 使用价值:物的有用性,是价值的物质承担者。

- 价值:凝结在商品中的无差别的人类劳动。

- 劳动的二重性:

- 具体劳动:创造商品的使用价值。

- 抽象劳动:形成商品的价值。

- 货币:是从商品中分离出来的、固定地充当一般等价物的商品。

-

剩余价值理论

- 核心观点:这是马克思主义经济理论的基石,揭示了资本家剥削工人的秘密。

- 劳动力成为商品:资本主义生产的前提是工人成为“自由”的劳动者,能够出卖自己的劳动力。

- 剩余价值的产生:

- 必要劳动时间:工人再生产自身劳动力价值的时间(相当于工资)。

- 剩余劳动时间:工人无偿为资本家劳动的时间,这段时间创造的价值就是剩余价值。

- 剩余价值的生产方法:

- 绝对剩余价值:延长工作日以增加剩余劳动时间。

- 相对剩余价值:通过提高劳动生产率,缩短必要劳动时间,从而相对延长剩余劳动时间。

- 资本的本质:能够带来剩余价值的价值。

-

资本积累与资本主义基本矛盾

- 资本积累:资本家将剩余价值再转化为资本,使资本总额增大。

- 后果:导致财富在一极积累,贫困在另一极积累,并催生相对过剩人口(产业后备军)。

- 资本主义基本矛盾:生产的社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾,这是资本主义一切矛盾的根源,并导致周期性的经济危机。

科学社会主义

这是马克思主义的“政治结论”,指明了无产阶级的历史使命和未来社会的美好蓝图。

-

无产阶级的历史使命

- 核心观点:无产阶级(工人阶级)是资本主义的掘墓人和新社会的创造者。

- 任务:

- 推翻资产阶级统治,建立无产阶级专政。

- 在发展生产力的基础上,最终消灭阶级和阶级差别,实现共产主义。

-

革命理论

- 革命的根本问题:国家政权问题。

- 暴力革命:无产阶级必须通过暴力打碎旧的国家机器(资产阶级专政),建立自己的国家(无产阶级专政)。

- 无产阶级专政:是从资本主义到共产主义的过渡时期的国家形式。

-

未来社会展望 (共产主义社会)

- 两个阶段:

- 共产主义社会第一阶段 (社会主义社会):

- 经济上:生产资料公有制,实行“各尽所能,按劳分配”。

- 政治上:无产阶级专政的国家依然存在。

- 共产主义社会高级阶段:

- 物质财富极大丰富。

- 三大差别消失(工农、城乡、脑体)。

- 劳动成为生活的第一需要。

- 人的全面发展。

- 实行“各尽所能,按需分配”。

- 国家自行消亡。

- 共产主义社会第一阶段 (社会主义社会):

- 两个阶段:

延伸与发展

马克思主义是一个开放和发展的理论体系,在不同历史时期和不同国家得到了丰富和发展。

-

列宁主义:

- 帝国主义论:提出帝国主义是资本主义的最高阶段,是无产阶级革命的前夜。

- 建党学说:建立新型无产阶级政党(先锋队)。

- 一国胜利论:社会主义革命可以在帝国主义链条的薄弱环节首先取得胜利。

- 实践:领导了十月革命,建立了世界上第一个社会主义国家。

-

毛泽东思想:

- 新民主主义革命理论:解决了在半殖民地半封建的东方大国进行革命的问题。

- 农村包围城市,武装夺取政权:独特的革命道路。

- 群众路线:一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去。

- 独立自主:把马克思列宁主义与中国革命具体实践相结合。

-

中国特色社会主义理论体系:

- 邓小平理论:回答了“什么是社会主义,怎样建设社会主义”。

- “三个代表”重要思想:回答了“建设什么样的党,怎样建设党”。

- 科学发展观:回答了“实现什么样的发展,怎样发展”。

- 习近平新时代中国特色社会主义思想:系统回答了“新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义”。

总结与关键逻辑链

- 起点(世界观):辩证唯物主义告诉我们,世界是物质的,是普遍联系和永恒发展的。

- 方法(历史观):历史唯物主义运用辩证法分析人类社会,发现生产力与生产关系的矛盾是历史发展的根本动力。

- 分析(经济学):将此方法应用于资本主义社会,发现其基本矛盾(社会化大生产与私有制)导致经济危机,通过劳动价值论和剩余价值理论,揭示了资本主义的剥削本质。

- 政治学):既然资本主义自身无法克服其内在矛盾,并因其剥削性而必然灭亡,那么其替代者——社会主义——就是历史的必然,无产阶级是这一变革的领导力量,其使命是通过革命建立无产阶级专政,最终实现共产主义。

这个思维导图为你提供了一个鸟瞰式的理解框架,你可以根据自己的兴趣,选择任何一个分支进行深入学习。