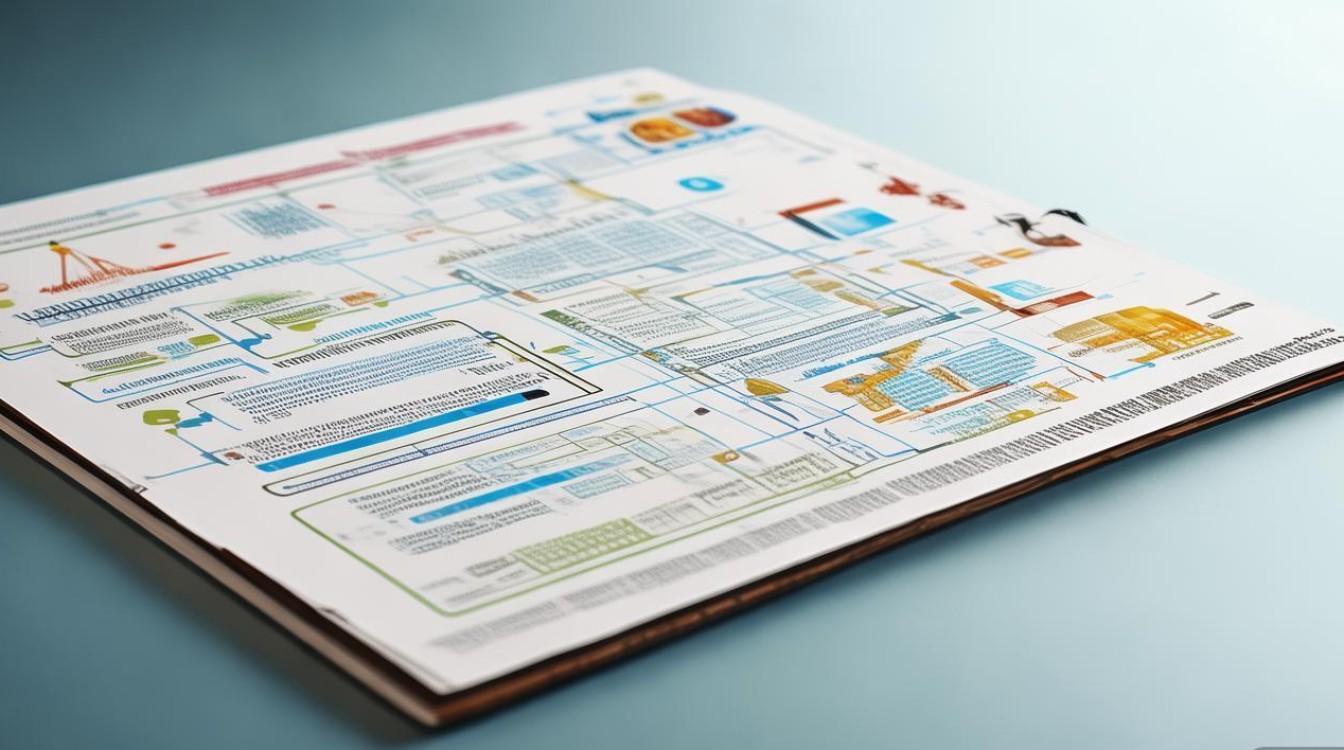

教育理论基础 思维导图

中心主题:教育理论基础

第一分支:教育哲学

- 核心: 探讨教育的根本目的、价值、知识本质等“元问题”,是教育理论的世界观和方法论。

- 子分支 1:认识论

- 核心问题: 我们如何获得知识?知识的本质是什么?

- 代表流派:

- 经验主义: 知识来源于感官经验,代表人物:洛克、杜威。

- 理性主义: 知识来源于先天的理性与天赋观念,代表人物:柏拉图、笛卡尔。

- 建构主义: 知识不是被动接收,而是学习者主动建构的,代表人物:皮亚杰、维果茨基。

- 子分支 2:价值论

- 核心问题: 教育的目的是什么?什么知识最有价值?

- 代表流派:

- 要素主义: 强调传递人类文化遗产中的“要素”(核心知识),为生活做准备,代表人物:巴格莱。

- 永恒主义: 追求永恒的真理和理性,强调古典学科的学习,代表人物:赫钦斯。

- 进步主义: 教育是为了适应变化的社会,强调学生的经验和问题解决,代表人物:杜威。

- 改造主义: 教育应致力于改造社会,培养具有社会责任感的公民,代表人物:布拉梅尔德。

- 人本主义: 教育的目的是促进人的自我实现和全面发展,代表人物:马斯洛、罗杰斯。

第二分支:心理学基础

- 核心: 研究学习者的心理发展规律、学习过程、动机和个体差异,为教学提供科学依据。

- 子分支 1:行为主义心理学

- 核心观点: 学习是刺激与反应之间的联结,强调外部环境(强化、惩罚)对行为的塑造。

- 代表人物与理论:

- 桑代克: 试误说-学习是尝试错误的过程。

- 斯金纳: 操作性条件反射-程序教学、行为塑造。

- 子分支 2:认知主义心理学

- 核心观点: 学习是内部心理结构的改变,关注信息如何被加工、存储和提取。

- 代表人物与理论:

- 皮亚杰: 认知发展阶段理论(感知运动、前运算、具体运算、形式运算)。

- 布鲁纳: 认知发现学习理论、螺旋式课程。

- 奥苏贝尔: 有意义接受学习、先行组织者。

- 子分支 3:建构主义心理学

- 核心观点: 知识是学习者在与环境的互动中主动建构的,而非被动接受。

- 代表人物与理论:

- 皮亚杰: 个人建构主义(个体与环境的互动)。

- 维果茨基: 社会建构主义(强调社会文化、语言和“最近发展区”)。

- 冯·格拉瑟斯菲尔德: radical constructism (激进建构主义)。

- 子分支 4:人本主义心理学

- 核心观点: 关注人的情感、价值和自我实现,强调以学生为中心。

- 代表人物与理论:

- 马斯洛: 需求层次理论。

- 罗杰斯: 以学生为中心的教学、来访者中心疗法。

第三分支:社会学基础

- 核心: 将教育置于社会大背景下,研究教育与社会结构、社会不平等、文化传承之间的关系。

- 子分支 1:功能主义

- 核心观点: 教育是社会系统的一部分,其功能是社会化(传递价值观)、选择(筛选人才)和整合(促进社会稳定)。

- 代表人物: 涂尔干、帕森斯。

- 子分支 2:冲突理论

- 核心观点: 教育是社会各阶级、群体之间权力斗争的场域,再生产了社会不平等。

- 代表人物与理论:

- 鲍尔斯与金蒂斯: 对应理论 (Correspondence Principle) - 学校结构再生产了工厂结构。

- 布迪厄: 文化资本理论 - 教育优势的传递。

- 子分支 3:符号互动论

- 核心观点: 关注学校微观场景中的互动,如师生互动、课堂氛围对学生自我概念的影响。

- 代表人物: 戈夫曼。

- 子分支 4:再生产理论

- 核心观点: 教育系统通过课程、评价等方式,将现有的社会阶级结构和文化模式传递给下一代。

- 代表人物: 阿普尔。

第四分支:课程与教学论

- 核心: 直接指导教育实践,回答“教什么”(课程)和“怎么教”(教学)的问题。

- 子分支 1:课程理论

- 核心问题: 课程的目标、内容、组织和实施。

- 代表流派:

- 学科中心课程: 以学科知识为核心(如传统分科课程)。

- 学生中心课程: 以学生的兴趣、需要和活动为中心(如杜克的经验课程)。

- 社会中心课程: 以社会问题和生活为核心(如改造主义课程)。

- 子分支 2:教学理论

- 核心问题: 有效教学的模式、策略和原则。

- 代表流派与模式:

- 掌握学习: 布鲁姆 - 只要有足够的时间,所有学生都能掌握学习内容。

- 直接教学: 强调教师清晰、系统地讲解和示范。

- 合作学习: 强调小组协作和互助。

- 发现学习: 布鲁纳 - 引导学生像科学家一样去探索和发现。

- 情境学习/认知学徒制: 学习应在真实的情境中进行。

第五分支:关键人物与理论(整合性视角)

- 核心: 将上述分支中的关键人物及其核心理论进行整合,展示其跨领域的联系。

- 子分支 1:古典奠基人

- 苏格拉底: 产婆术(启发式教学)。

- 柏拉图: 《理想国》,强调哲学教育与精英教育。

- 夸美纽斯: 《大教学论》,班级授课制、泛智教育。

- 子分支 2:现代教育革新者

- 杜威: 教育即生活、从做中学、儿童中心、经验课程。(融合了进步主义、实用主义和建构主义思想)

- 皮亚杰: 认知发展阶段论,是建构主义的基石。

- 维果茨基: 最近发展区、社会文化理论,对合作学习和支架式教学有深远影响。

- 子分支 3:当代影响者

- 加德纳: 多元智能理论,挑战了传统单一智能观,影响个性化教学。

- 班杜拉: 社会学习理论,强调观察学习和自我效能感。

如何使用这份思维导图

- 打印或绘制: 将此导图打印出来,或在思维导图软件(如XMind, MindNode)中重新绘制。

- 逐层扩展: 选择一个你最感兴趣的分支(如“建构主义心理学”),然后为它添加更多细节,如:

- 核心定义: 用你自己的话重新表述。

- 关键概念: 如“图式”、“同化”、“顺应”、“平衡”。

- 教学启示: 建构主义指导下的课堂应该是什么样的?(鼓励提问、小组讨论、项目式学习等)。

- 实例: 举一个符合建构主义理念的教学案例。

- 建立联系: 尝试连接不同分支。

- 杜威的进步主义哲学如何影响了他的“从做中学”的教学理论?

- 皮亚杰的认知发展理论(心理学)为建构主义课程设计(课程论)提供了什么依据?

- 冲突理论(社会学)如何解释教育中存在的“机会不均”现象?

- 批判性思考: 不要全盘接受,思考这些理论的局限性,行为主义忽视了学生的内部思考;人本主义可能对学业成绩要求高的现实关注不足。

这份导图为教育理论提供了一个清晰的框架,希望能帮助你系统地理解和掌握这个复杂的知识体系。