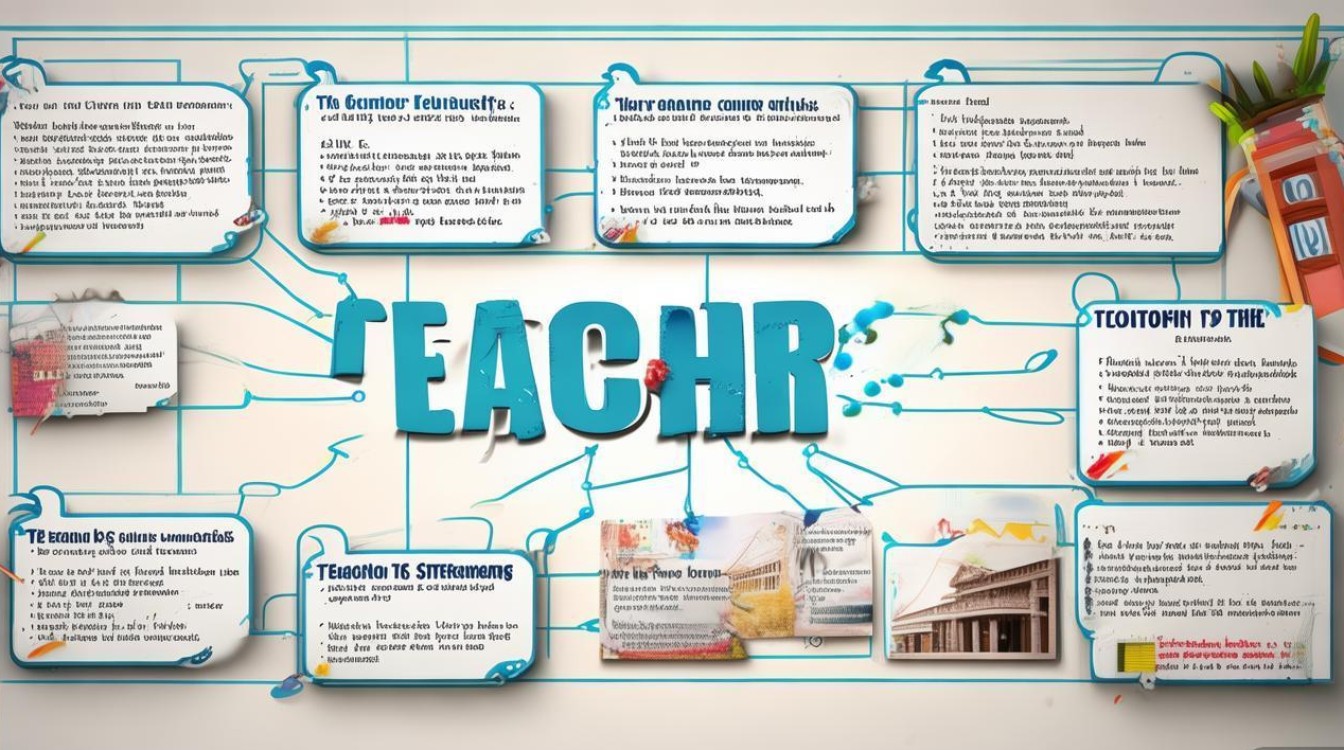

《我的老师》思维导图

中心主题:魏巍《我的老师》—— 师生情谊的颂歌

核心人物:蔡芸芝老师

-

外貌与神态

- 温柔美丽: “右嘴角边有榆钱大小一块黑痣”,外貌特征鲜明,让人过目不忘。

- 温柔可亲: “从来不打骂我们”,眼神里“充满了爱”,是学生们心中的“慈母”。

-

性格特点

- 热爱学生: 核心品质,她把学生当作自己的孩子,用心呵护。

- 公正无私: “从不拿教鞭打人”,公平地对待每一个学生,不偏袒。

- 多才多艺: “会跳舞,会唱歌,会写诗”,是一位富有情趣和才华的老师。

- 亲切随和: 像朋友一样与学生相处,没有老师的架子。

-

教育方法

- 循循善诱: 用讲故事、唱歌等方式引导孩子,而非简单粗暴的灌输。

- 因材施教: 对调皮的孩子(如“我”)给予特殊的关爱和引导。

- 寓教于乐: 带领学生观察自然,在大自然中学习。

-

关键事件

- 教跳舞: 展现了她的活泼与多才,拉近了与学生的距离。

- 教读诗: 用诗歌陶冶学生的情操,展现了她的文学素养。

- 看蜜蜂: 带领学生观察生活,体现了她热爱自然、热爱生活的教育理念。

- 处理纠纷: “我”与同学发生争执,她耐心调解,保护了“我”的自尊心。

- 写信安慰: “我”因思念而生病,她亲自写信安慰,体现了超越师生关系的深厚情感。

叙事结构

-

开篇点题:

- 总起: 开门见山,直接点出“最使我难忘的,还是我的小学老师蔡芸芝先生”。

-

主体部分(回忆式叙事):

- 并列式结构: 通过选取多个典型事例(跳舞、读诗、看蜜蜂、处理纠纷、写信等),从不同侧面塑造蔡老师的形象,展现她对“我”的关爱。

- 线索清晰: 以“我”对蔡老师的情感发展为暗线,从“难忘”到“爱慕”,再到“模仿”,最后到“思念”。

-

结尾升华:

- 抒情议论: 将对蔡老师的个人情感,上升到对所有老师的赞美。

- 点明主旨: “教师的工作是伟大的,崇高的”,表达了作者对教师职业的无限敬仰。

艺术特色

-

真挚的情感:

- 以情动人: 全文充满了作者对蔡老师深沉、真挚的爱与怀念,情感朴素而强烈,极易引起读者共鸣。

-

选取典型事例:

- 以小见大: 通过生活中看似平凡的小事(如写信、看蜜蜂),生动地刻画出人物的形象和崇高的品质。

-

细节描写生动传神:

- 动作描写: “轻轻地摇着我的肩膀”、“温柔地把我拉到她的家中”。

- 神态描写: “她的嘴唇在微微颤抖,好像要说什么,但最终没说出口”。

- 语言描写: “孩子,别想家了,老师就是你的妈妈”。

-

语言朴实自然:

- 儿童视角: 采用第一人称“我”的视角,语言质朴、口语化,像是在与人娓娓道来,亲切自然。

-

运用对比和衬托:

- 对比: 将蔡老师的温柔与其他老师的严厉进行对比,突显蔡老师的可亲。

- 衬托: 用“我”的调皮反衬蔡老师的耐心与爱心。

情感线索

- 难忘: 开篇奠定基调,蔡老师的形象在“我”心中留下了不可磨灭的印记。

- 爱慕与依恋: “我”甚至“用儿童的狡猾的眼光察觉”,她爱我们,“我不知道你当时是不是察觉,一个孩子站在那里,对你是多么的依恋!”

- 模仿与崇敬: “我”模仿她的写字姿势、她教读的诗句,体现了对老师的崇敬和爱戴。

- 思念与感激: 离开小学后,“我”常常梦中见到她,表达了深切的思念和永生难忘的感激之情。

主旨意义

- 赞美师生情谊: 歌颂了蔡老师热爱学生、无私奉献的崇高师德,以及学生对老师的爱戴与感激之情。

- 倡导尊师重教: 表达了作者对教师这一职业的无限敬意,强调了老师在学生成长过程中的重要作用。

- 抒发美好回忆: 文章是对童年美好时光和纯真情感的深情回望,充满了温暖和力量。

- 影响深远: 这篇文章成为几代中国人的共同记忆,激励着无数人尊敬老师、感恩师长。