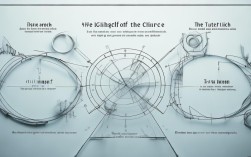

《伤仲永》思维导图

中心主题:伤仲永

作者与背景

- 作者:王安石 (北宋)

- 身份: 政治家、文学家,“唐宋八大家”之一。

- 政治主张: 主张变法改革,推行新法。

- 写作动机: 借仲永的故事,强调后天教育和学习的重要性,为其政治主张提供佐证(治国如育人,需后天努力)。

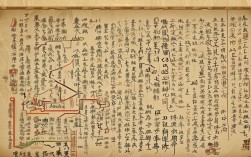

- 出处: 《临川先生文集》

- 文体: 记叙文(带有议论色彩)

- 时代背景: 北宋中期,社会阶级相对固化,科举制度是平民上升的主要通道。

故事梗概 (时间轴)

- 第一阶段:天资超群 (童年)

- 发现: 仲永五岁,未尝识书具,忽求之。

- 表现: “即书诗四句,并自为其名”,诗中“传一乡”。

- 反应: 邑人奇之,宾客其父,或以钱币乞之。

- 父亲的态度: “日扳仲永环谒于邑人”,贪图小利,不使学。

- 第二阶段:才华衰退 (少年)

- 时间: “十二三矣”。

- 表现: “令作诗,不能称前时之闻”。

- 原因: 父亲“不使学”,荒废了学习。

- 第三阶段:沦为常人 (成年)

- 时间: “又七年”。

- 表现: “泯然众人矣”。

- 结局: 成为一个普通人,才能完全消失。

核心人物分析

- 方仲永 (被伤者)

- 身份: 金溪民,出身农民家庭。

- 特点:

- 先天: “受之天也,贤于材人远矣”,天资聪颖,有非凡的才能。

- 后天: “卒之为众人,则其受于人者不至也”,后天教育缺失。

- 悲剧: 拥有顶级天赋,却因父亲错误的引导和自身缺乏后天努力,泯然众人”。

- 方仲永的父亲 (悲剧的制造者)

- 形象: “利其然也”,目光短浅,贪图眼前小利。

- 行为: “日扳仲永环谒于邑人”,将儿子当作赚钱的工具,剥夺了他学习和成长的机会。

- 责任: 对仲永的悲剧负有直接责任。

- “我” (王安石) (故事的见证者与评论者)

- 身份: 同乡人,先人,后为“观之”。

- 作用:

- 叙述者: 客观记录了仲永从天才到庸才的全过程。

- 评论者: 在文末发表议论,点明文章主旨——“伤仲永”。

- 对比: 仲永“受之天”,而“我”“受之人”,但通过后天努力,彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?” 强调后天努力的决定性作用。

文章主旨与思想

- 核心观点:

- 后天教育 > 先天禀赋。 “卒之为众人,则其受于人者不至也。”

- 强调学习的重要性。 天赋是基础,但持续的学习和努力才是决定个人成就的关键。

- “伤”的含义 (多重解读):

- 哀伤: 为仲永的才华被埋没而感到惋惜。

- 伤悼: 为一个本可成为天才的人最终沦为平庸而感叹。

- 警示: 警世人不可恃才傲物,不可忽视后天努力。

- 现实意义:

- 对个人: 天赋决定下限,努力决定上限,不能骄傲自满,必须终身学习。

- 对家庭: 教育要着眼于长远发展,不能急功近利,扼杀孩子的潜力。

- 对社会: 人才需要培养和发现,环境和教育至关重要。

写作手法与特色

- 叙事简洁: 语言精炼,用“未尝”、“忽”、“即”、“日扳”等词,寥寥数笔,人物形象和事件发展跃然纸上。

- 对比鲜明:

- 仲永自身对比: 童年天才 vs. 成年众人。

- 仲永与“我”对比: “受之天” vs. “受之人”,突出后天努力的决定性。

- 借事说理: 通过讲述一个完整的故事,自然地引出深刻的道理,使道理更具说服力和感染力。

- 卒章显志: 在文章结尾集中发表议论,明确点出文章的主旨,结构清晰,观点突出。

核心金句与关键词

- 金句:

- “仲永之通悟,受之天也。”

- “则其受于人者不至也。”

- “卒之为众人,则其受于人者不至也。”

- “泯然众人矣。”

- 伤、天、人、贤、利、学、众人。