激发创新思维是一个系统性的过程,它不仅仅是等待“灵光一闪”,更是可以通过刻意练习和营造特定环境来培养的,以下是一些非常有效且被广泛验证的方法,我将它们分为心态调整、环境营造、具体技巧和行动实践四个层面。

心态调整:打好创新的内在基础

创新始于一种愿意挑战现状、拥抱未知的心态。

-

保持强烈的好奇心

- 做法:像孩子一样对世界发问,对习以为常的事物多问几个“为什么?”和“…会怎样?”。“为什么门一定要推拉?如果它能折叠会怎样?”

- 核心:好奇心是探索未知的起点,是所有创新的原动力。

-

拥抱“成长型思维” (Embrace a Growth Mindset)

- 做法:相信能力是可以通过努力和学习来提升的,而不是天生固定的,把失败看作是学习的机会,而不是对你能力的最终审判。

- 核心:拥有成长型思维的人更愿意接受挑战,不怕犯错,从而在创新的道路上走得更远。

-

培养“初学者心态” (Cultivate a Beginner's Mind)

- 做法:即使你在一个领域是专家,也要尝试用初学者的眼光去审视它,放下固有的知识和经验,不带偏见地观察和感受。

- 核心:专家思维容易陷入路径依赖,而初学者心态能让你看到全新的可能性。

-

容忍模糊性与不确定性

- 做法:创新初期往往是混乱和模糊的,没有清晰的答案,要学会在信息不全的情况下做出决策,并享受这个探索的过程。

- 核心:对不确定性的恐惧是创新的最大障碍之一,学会与“模糊”共处,才能让新想法有机会萌芽。

环境营造:打造创新的“土壤”

创新需要一个能够滋养它的环境。

-

创造“心理安全区” (Psychological Safety)

- 做法:无论是在团队还是个人层面,都要创造一个让人敢于表达、不怕犯错的环境,领导者要鼓励异见,奖励有价值的尝试,即使失败了。

- 核心:如果人们害怕被嘲笑或惩罚,他们就会选择最安全、最平庸的路径,而不是冒险提出新想法。

-

打破信息壁垒,跨界交流

- 做法:主动去了解不同领域、不同文化、不同行业的人和事,参加跨部门的会议,阅读专业外的书籍,和不同背景的人聊天。

- 核心:创新的火花常常产生于不同领域的交叉点,知识面越广,可连接的“点”就越多,产生新组合的可能性就越大。

-

提供“留白”时间

- 做法:不要把日程排得满满当当,刻意安排一些“无所事事”的时间,比如散步、发呆、洗澡,这些看似无用的时刻,其实是大脑进行“默认模式网络”(Default Mode Network)活动的黄金时期,有助于潜意识整合信息,产生灵感。

- 核心:灵感不是挤出来的,而是“等”出来的。

具体技巧与方法:即学即用的创新工具

当你有了好的心态和环境,就可以使用一些强大的技巧来主动激发创意。

发散思维类:打开思路,尽可能多地产生想法

-

头脑风暴

- 核心原则:追求数量而非质量、禁止批评、鼓励异想天开、结合并改进他人的想法。

- 技巧:可以设定一个主题(如“如何让笔更好用?”),然后在规定时间内(如15分钟)疯狂写下所有想到的点子,无论多么荒谬。

-

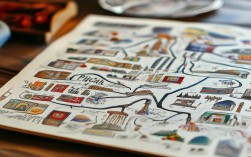

思维导图

- 做法:将核心概念画在中心,然后像树枝一样向外发散,画出相关的子主题、关键词、图像和连接,它能帮助你可视化地组织思路,发现意想不到的联系。

- 适用场景:项目规划、内容创作、问题分析。

-

SCAMPER 法则

- 这是一个非常实用的清单,帮助你从七个角度审视一个现有事物,从而激发改进或创新的灵感:

- Substitute (替代): 能用什么来替代现有的部分?(材料、流程、人员)

- Combine (组合): 能否将两个或多个东西结合起来?

- Adapt (改造): 能否借鉴其他领域的东西?有什么类似的事物?

- Modify/Magnify (修改/放大): 能否改变形状、颜色、功能?能否放大它?

- Put to another use (转作他用): 它还能有什么其他用途?

- Eliminate (剔除): 能否去掉某个部分?让它更简单?

- Reverse/Rearrange (颠倒/重组): 能否把步骤或部件颠倒过来?

- 这是一个非常实用的清单,帮助你从七个角度审视一个现有事物,从而激发改进或创新的灵感:

收敛思维类:聚焦思路,筛选和深化最佳想法

-

六顶思考帽

- 做法:将思考过程分为六个不同角色,每个角色戴上一顶不同颜色的帽子,从特定角度审视问题。

- 白帽:事实与数据。

- 红帽:直觉与情感。

- 黑帽:谨慎与风险(批判性思维)。

- 黄帽:价值与利益(乐观性思维)。

- 绿帽:创意与可能(创新思维)。

- 蓝帽:控制与组织(过程管理)。

- 核心:让团队或个人可以系统地、全面地思考一个问题,避免片面性。

- 做法:将思考过程分为六个不同角色,每个角色戴上一顶不同颜色的帽子,从特定角度审视问题。

-

5W1H分析法

- 做法:对一个问题或项目连续追问六个基本问题:

- Why (为什么):为什么要做?为什么是现在?

- What (是什么):核心任务是什么?

- Where (在哪里):在哪里执行?

- When (何时):什么时间开始/完成?

- Who (谁):由谁来负责?

- How (如何):如何做?方法是什么?

- 核心:确保对问题的理解全面、清晰,为后续创新打下坚实基础。

- 做法:对一个问题或项目连续追问六个基本问题:

行动实践:让创新成为一种习惯

-

从“小处着手”

- 做法:创新不一定都是颠覆性的,尝试每天做一件“不一样”的小事:换一条路上班、用不常用的手刷牙、尝试一道新菜,这些微小的改变能锻炼你的“创新肌肉”。

- 核心:将创新融入日常生活,让它成为一种自然的习惯。

-

记录灵感

- 做法:随时携带一个笔记本或使用手机备忘录,一旦有灵感闪现,立刻记下来,不要相信你的记忆力,好记性不如烂笔头。

- 核心:捕捉稍纵即逝的灵感,并建立一个属于自己的“灵感素材库”。

-

动手制作原型

- 做法:当有了一个想法,不要停留在空想阶段,用最简单、最廉价的方式把它做出来,可以是一个草图、一个模型、一段代码或一个角色扮演。

- 核心:“制作”是检验想法、深化思考、获得反馈的最快方式,它能将抽象的想法变得具体,并暴露出潜在的问题。

激发创新思维是一个“心态 + 环境 + 技巧 + 行动”的综合体。

- 心态是发动机,提供内在动力。

- 环境是土壤,提供生长养分。

- 技巧是工具箱,提供具体方法。

- 行动是实践,让想法变为现实。

从今天起,选择一两个你觉得最感兴趣的方法开始尝试,持之以恒,你一定能看到自己思维方式的积极变化,祝你创新无限!