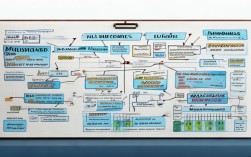

第一部分:管理思维 - 管理者的“操作系统”

管理思维不是一种单一的模式,而是一套综合性的、结构化的思考框架和心智模式,它帮助管理者从混乱和复杂中理出头绪,抓住问题的本质。

核心特征

-

系统性思维

- 内涵:将组织视为一个相互关联、相互影响的复杂系统,而不是一堆独立部分的简单集合,理解“牵一发而动全身”。

- 应用:在做决策时,不仅要考虑对某个部门的影响,还要考虑对流程、其他部门、企业文化乃至外部合作伙伴的连锁反应,削减研发预算可能会短期提升利润,但长期会损害产品竞争力和公司未来。

-

结果导向

- 内涵:始终关注最终的目标和成果,而不是仅仅关注过程或投入,管理者的价值最终体现在能否达成预期结果。

- 应用:设定清晰、可衡量的目标(如使用SMART原则),并以此作为衡量一切工作的标准,在资源分配、任务分配时,优先考虑那些最能直接服务于核心目标的行动。

-

平衡思维

- 内涵:管理充满了矛盾和两难选择,管理者需要在各种对立面之间找到动态的平衡点,而不是追求“非黑即白”的绝对最优解。

- 经典平衡:

- 短期利益 vs. 长期发展

- 成本控制 vs. 创新投入

- 员工关怀 vs. 绩效要求

- 灵活性与适应性 vs. 规范与稳定性

- 应用:没有一劳永逸的答案,需要根据具体情况、组织阶段和外部环境动态调整权重。

-

人本思维

- 内涵:认识到人是组织中最核心、最宝贵的资源,优秀的管理者通过激发人的潜能、培养人才、建立信任来创造价值。

- 应用:在决策时,不仅要考虑“事”,更要考虑“人”,如何安排才能让员工发挥最大价值?这个决策会如何影响团队士气?如何通过授权和激励来培养下属?

关键思维模式

-

第一性原理思维

- 内涵:打破砂锅问到底,回归事物的本质和基本公理,然后从那里开始向上推理,而不是依赖类比或传统经验,这是马斯克等创新者推崇的思维方式。

- 应用:当行业惯例成为阻碍时,用第一性原理思考。“我们为什么要这么做?”“这个成本构成的底层逻辑是什么?如果我们从零开始,会如何构建?”

-

成长型思维 vs. 固定型思维

- 内涵(由斯坦福大学Carol Dweck提出):

- 成长型思维:相信能力和智力可以通过努力、学习和坚持来发展,面对挑战时,视其为成长的机会。

- 固定型思维:认为能力和智力是天生的、固定的,面对挑战时,倾向于逃避,以避免暴露自己的“不足”。

- 应用:拥有成长型思维的管理者,更愿意投资于员工培训,更能容忍失败(并从中学习),也更能激励团队持续进步。

- 内涵(由斯坦福大学Carol Dweck提出):

-

批判性思维

- 内涵:对信息、观点和论点进行主动、客观的分析、评估和质疑,而不是全盘接受,它要求管理者“知其然,并知其所以然”。

- 应用:在接收报告、听取建议时,会追问数据来源、假设前提、潜在风险和替代方案,这能有效避免“群体迷思”和“信息茧房”。

第二部分:决策 - 管理者的“核心应用”

决策是管理思维的具体体现和最终落脚点,没有决策,再好的思维也只是空想。

决策的类型

-

按重要性/影响范围:

- 战略决策:影响整个组织长期生存和发展的方向性决策(如:是否进入新市场、是否并购公司、重大技术路线选择),特点是风险高、影响深远、信息不完整。

- 战术决策:为实现战略目标而进行的资源配置和具体安排(如:年度预算分配、营销活动策划、生产计划调整),特点是周期较短、风险中等。

- 业务决策/操作决策:日常运营中的具体执行决策(如:处理一个客户投诉、安排下周的班次、审批小额采购),特点是频率高、风险低、结构化程度高。

-

按问题性质:

- 结构化决策:问题清晰、目标明确、有固定流程和规则可循(如:计算工资、批准标准休假申请),可以交给系统或流程处理。

- 非结构化决策:问题新颖、模糊、复杂,没有先例可循(如:如何应对突发的公关危机、是否投资一个颠覆性技术)。最能体现管理者的水平和价值。

决策的完整流程

一个科学的决策过程通常包括以下步骤:

- 识别问题/机会:这是决策的起点,管理者需要敏锐地察觉到现状与期望状态之间的差距(问题),或发现可以利用的潜在机会。

- 确定决策标准:明确决策需要考虑哪些关键因素(如:成本、时间、风险、质量、员工影响等),并赋予这些标准不同的权重。

- 分析备选方案:基于决策标准,尽可能多地提出可行的解决方案,头脑风暴是这一阶段的有效工具。

- 评估备选方案:使用决策标准对每个方案进行评估和打分,分析其潜在收益、风险和后果。

- 做出选择:从评估结果中,选择一个最符合组织目标和标准的方案,这往往是权衡和妥协的结果。

- 执行决策:制定详细的行动计划,明确责任人和时间表,确保决策能够落地。

- 评估与反馈:决策执行后,要追踪其效果,与预期目标进行对比,评估结果不仅用于本次决策的复盘,更重要的是为未来的决策提供经验和教训。

决策的常见陷阱与应对策略

-

锚定效应:过度依赖接收到的第一个信息(“锚”)来做判断。

- 对策:在收集信息前,先明确自己的判断标准;主动寻找不同的观点和数据。

-

证实性偏见:倾向于寻找和解释那些支持自己已有观点的信息,而忽视相反的证据。

- 对策:刻意扮演“魔鬼代言人”,主动挑战自己的假设;组建多元化的团队,鼓励不同意见。

-

沉没成本谬误:因为已经投入了时间、金钱或精力,即使明知继续下去是错的,也难以放弃。

- 对策:在决策时,只考虑未来的成本和收益,将过去的投入视为“沉没成本”,果断止损。

-

群体迷思:在团队决策中,为了维护和谐,成员倾向于压制不同意见,导致群体做出非理性的决策。

- 对策:领导者应鼓励建设性冲突,匿名提出意见,或指定专门的“唱反调”角色。

-

分析瘫痪:因为追求信息完美和方案最优,而迟迟无法做出决定,导致错失良机。

- 对策:认识到信息永远不完整,在“足够好”的信息基础上,设定决策截止日期。

第三部分:融合 - 思维指导决策,决策检验思维

管理思维与决策是密不可分的。

- 思维是决策的“导航仪”:在复杂多变的商业环境中,没有系统性的思维(如系统性思维、平衡思维),管理者很容易迷失在细节中,做出短视或片面的决策,批判性思维和第一性原理思维则帮助管理者穿透迷雾,抓住问题的本质。

- 决策是思维的“试金石”:一个管理者声称自己有“战略思维”,但如果他做的全是战术性甚至操作性的决策,那他的思维就是空的,通过一系列关键决策,我们可以清晰地看到一个管理者的思维模式、价值观和能力边界。

一个优秀的管理者,会不断修炼自己的“管理思维”,将其内化为一种本能的反应方式,在面对具体问题时,他会启动科学的“决策流程”,同时警惕各种“决策陷阱”,最终做出符合组织长远利益、能够平衡各方需求的明智选择。

这是一个从“知道”到“做到”,再到“做好”的持续精进过程。