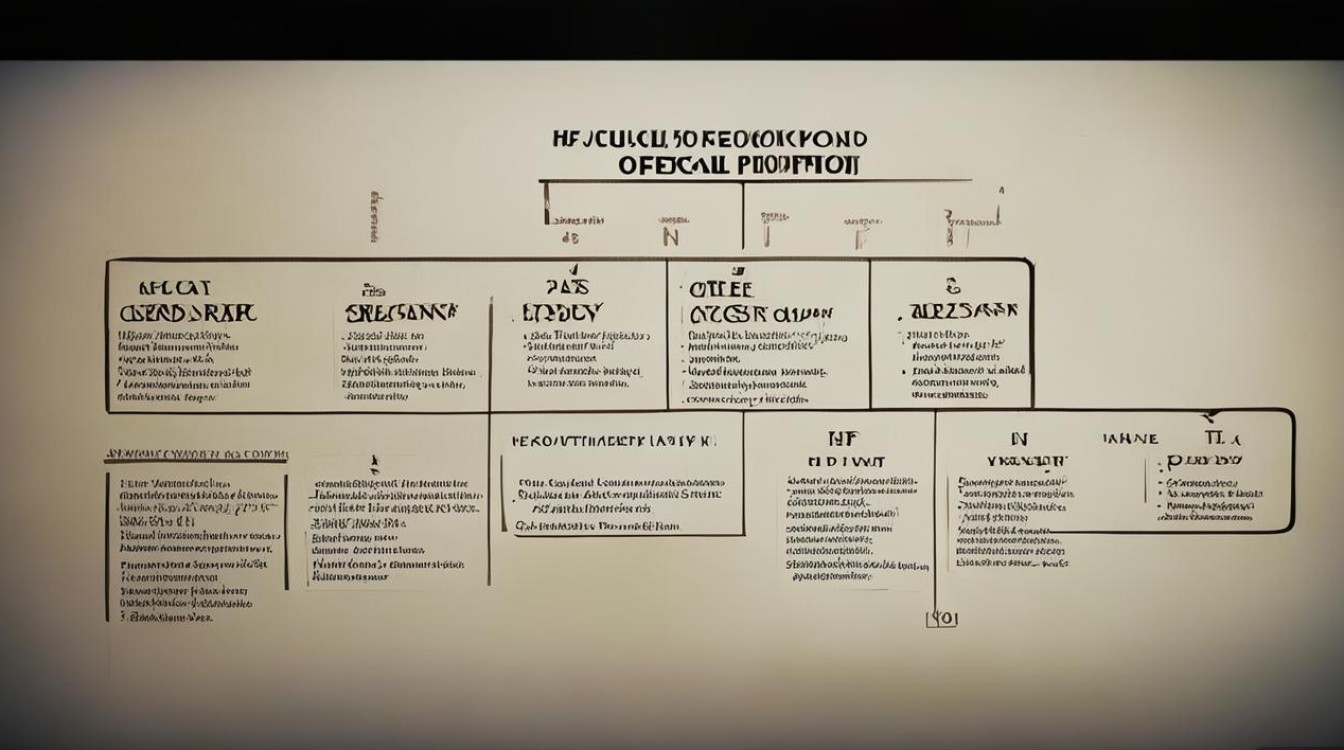

地方官职 思维导图

中心主题:中国地方官职

第一分支:古代地方官职 (历史演变)

- 核心特点: 与中央集权、行政区划、监察体系紧密相连,名称和层级随朝代更迭而变化。

- 朝代演变:

- 秦汉:

- 核心制度: 郡县制

- 主要官职:

- 郡守/太守: 郡的最高行政长官,权力很大。

- 县令/县长: 县的最高行政长官。

- 刺史: 汉代设立的监察官,监察地方官员,后期权力扩大。

- 魏晋南北朝:

- 核心制度: 州、郡、县三级制,出现“州牧”,权力极大,易形成割据。

- 隋唐:

- 核心制度: 道、州、县三级制。

- 主要官职:

- 节度使: 唐代后期的地方军政长官,集军、政、财权于一身,是藩镇割据的根源。

- 刺史: 州的最高行政长官。

- 观察使/采访使: 道的监察官。

- 宋元:

- 宋代:

- 核心制度: 路、州、县三级制。

- 核心策略: 分权制衡,防止地方权力过大。

- 主要官职:

- 知州/知府: 州的最高长官,由中央委派,任期短。

- 通判: 州的副职,有监察知州的权力,号称“监州”。

- 转运使: 掌管一路财赋,直接对中央负责。

- 元代:

- 核心制度: 行省制度(省、路、府、州、县)。

- 主要官职:

- 行中书省丞相: 行省的最高长官,权力极大。

- 这是“省”作为一级行政区的开始。

- 宋代:

- 明清:

- 核心制度: 省、府、县三级制,地方权力分散。

- 主要官职:

- 总督: 一至数省的最高军政长官,侧重军事。

- 巡抚: 一省的最高行政长官,侧重民政。

- 布政使(藩司): 主管一省的民政和财政。

- 按察使(臬司): 主管一省的司法和监察。

- 知府: 府的最高行政长官。

- 知县: 县的最高行政长官,俗称“七品芝麻官”,但“天高皇帝远”,权力不小。

- 晚清:

- 增设道员,作为省与府之间的监察区划长官。

- 秦汉:

第二分支:现代地方官职 (中华人民共和国)

- 核心特点: 人民代表大会制度下的“党管干部”原则,行政级别是核心划分标准。

- 层级结构:

- 省级行政区:

- 级别: 省部级正职

- 主要领导:

- 省委书记: 党的最高负责人。

- 省长: 政府的最高行政首长。

- 省人大常委会主任: 地方权力机关负责人。

- 省政协主席: 政治协商机构负责人。

- 地级行政区:

- 级别: 地厅级(正厅、副厅)

- 主要领导:

- 市委书记/州委书记: 党的最高负责人。

- 市长/州长: 政府的最高行政首长。

- 市人大常委会主任/州人大常委会主任。

- 县级行政区:

- 级别: 县处级(正处、副处)

- 主要领导:

- 县委书记: 党的最高负责人。

- 县长: 政府的最高行政首长。

- 县人大常委会主任。

- 乡级行政区:

- 级别: 乡科级(正科、副科)

- 主要领导:

- 乡党委书记/镇党委书记: 党的最高负责人。

- 乡长/镇长: 政府的最高行政首长。

- 省级行政区:

- 特殊与垂直管理机构:

- 特点: 业务上接受上级主管部门领导,行政关系上由地方党委政府管理。

- 举例:

- 法院院长、检察院检察长: 由同级人大选举产生,但上级法院/检察院有业务指导权。

- 公安局长: 通常由同级政府副职兼任,接受上级公安厅/局的双重领导。

- 市场监督管理局、税务局等: 机构改革后,多为垂直管理或双重管理。

第三分支:核心概念与对比

- 古代 vs. 现代:

- 权力来源:

- 古代: 皇帝任命(“朝廷命官”),对上负责。

- 现代: 党委推荐,人大选举,理论上对人民负责。

- 权力结构:

- 古代: 行政、军事、监察权长期交织与制衡。

- 现代: “党领导一切”,党委是决策核心,政府是执行机关。

- 官吏体系:

- 古代: 有“官”与“吏”之分,官是流动的,吏是本地化的幕僚和办事员。

- 现代: 统一的公务员体系,有级别和职务之分。

- 权力来源:

- 关键角色演变:

- “一把手”:

- 古代: 郡守、知府、总督、巡抚等,掌握地方实权。

- 现代: 各级“党委书记”是名副其实的“一把手”,主持全面工作。

- “二把手”:

- 古代: 通判、布政使等,负责监察或具体事务。

- 现代: 各级政府“行政首长”(省长、市长、县长等),是“一把手”的副手,负责具体行政执行。

- “一把手”:

- 官职的象征与俗称:

- 封疆大吏: 清代对总督、巡抚等高级地方官员的称呼。

- 七品芝麻官: 源自明清知县,职位虽低但责任重大。

- 父母官: 古代对地方官员(尤其是知县)的尊称,意为要像父母一样爱护百姓。