这是一个非常好的问题,但答案并不是一个固定的数字,因为它每年、每个学校、每个专业都差别巨大。全国每年通过调剂录取的人数大约在1.5万到2万人左右,但这只是一个非常粗略的估算。

为了让你有更清晰的认识,我们需要从几个层面来分析这个“人数”问题:

宏观层面:全国总体情况

- 总盘子有限:考研录取名额分为“一志愿录取”和“调剂录取”两部分,调剂名额是各个招生单位在完成一志愿复试后,仍有缺额时才产生的,调剂录取的总人数,本质上就是全国所有高校和专业的“剩余名额”之和。

- 近年趋势:随着考研报名人数的激增(从2025年的201万增长到2025年的474万),竞争空前激烈,这导致:

- 一志愿“扎堆”现象严重,热门学校和专业一志愿就能招满,甚至高分被刷。

- 冷门学校、专业或地处偏远地区的高校,一志愿生源不足,需要大量调剂。

- 调剂的总需求人数远大于实际录取人数,每年有几十万甚至更多的考生在调剂系统里“抢”那1.5万-2万个名额,竞争异常惨烈。

中观层面:不同学校/专业差异巨大

这是理解调剂人数最关键的一点,调剂名额的多少,直接取决于以下几个因素:

学校层次和地理位置

- 名校/热门地区(如北京、上海、江浙沪):调剂名额极少,甚至没有,因为这些学校一志愿报考人数已经爆满,几乎没有缺额,即使有,也是留给顶尖“双一流”高校生源的“神仙打架”名额。

- 普通院校/地理位置一般:调剂名额相对较多,特别是那些非“双一流”、学科实力不强、或者位于二三线、西部地区的学校,是调剂的“主力军”。

- 科研院所:部分科研院所由于知名度不高或专业特殊,也可能有调剂名额,且通常对科研能力有要求。

专业冷热程度

- 热门专业(如计算机、金融、法学、新传等):一志愿报考人数众多,调剂名额非常稀少,即使有,分数要求也会非常高。

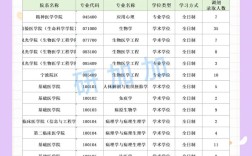

- 冷门专业(如哲学、历史学、部分理学、农学、地质、矿业等):这是调剂的“重灾区”,这些专业一志愿生源严重不足,每年都会放出大量调剂名额,一些大学的化学、生物学、马克思主义理论等专业,调剂名额可能多达几十甚至上百个。

- 学硕 vs 专硕:学硕的调剂机会多于专硕,因为很多考生更倾向于读专硕,导致部分学校的学硕招不满,但近年来专硕也越来越卷,具体情况要看专业。

是否“一志愿保护”

有些学校(尤其是一些“双非”院校)为了保护自己的一志愿考生,明确规定“不接受校外调剂”,或者“优先录取一志愿,一志愿招满后再考虑调剂”,这类学校的调剂名额就会少很多。

微观层面:具体到某个专业

一个具体的调剂名额数,通常是这样产生的:

招生计划数 - 一志愿复试合格并被录取的人数 = 剩缺名额

举个例子:

- 某大学“中国古代文学”专业,计划招生10人。

- 该专业一志愿有15人过线,参加复试。

- 复试后,有12人表现优秀,被拟录取。

- 该专业今年的调剂名额就是:10 - 12 = -2个。(没有调剂名额,甚至可能要扩招)

- 另一个例子:

- 某大学“无机化学”专业,计划招生15人。

- 一志愿只有5人过线,全部被录取。

- 该专业今年的调剂名额就是:15 - 5 = 10个。(有10个调剂名额)

总结与建议

- 没有统一答案:不要问“调剂大概录取多少人”,而要问“我目标院校/专业的调剂大概有多少人”。

- 核心看“缺额”:调剂的本质是填补招生单位的“缺额”,缺额多,机会就大;缺额少,机会就小。

- 行动比估算更重要:

- 信息搜集:从3月中下旬开始,密切关注“中国研究生招生信息网”(研招网)的调剂系统,这是官方唯一渠道。

- 主动出击:不要只等系统开放,提前通过邮件、电话等方式联系目标院校的招生老师或导师,表达自己的调剂意向,询问是否有名额,这被称为“预调剂”,非常关键。

- 广撒网:不要只盯着一个学校或一个专业,根据自己的分数和背景,选择多个层次、多个方向的学校进行申请,增加成功率。

- 关注“大小年”:有些学校或专业可能今年生源好,明年就差,多关注往年的调剂情况。

调剂录取的人数是一个动态变化、因人而异的数字,与其纠结于总数,不如把精力放在精准定位、主动联系和信息追踪上,这才是成功调剂的关键,祝你调剂顺利!