这是一个非常好的问题,也是所有考生和家长在填报志愿时最核心的纠结点,冲”的院校录取概率多少才合适,并没有一个绝对统一的标准,因为它取决于你的个人风险偏好、所在省份的录取规则以及你对“冲”这个动作的定义。

我们可以根据主流的参考数据,给出一个比较科学的分析和建议。

核心结论:通常建议在 40% - 60% 之间

将录取概率在 40% 到 60% 之间的院校作为“冲”的志愿,是比较常见和理性的选择,这个区间的学校有一定难度,但并非遥不可及,万一“冲”成功,可能会让你“低分高就”,获得一个超出预期的平台。

如何理解“40%-60%”这个概率区间?

这个概率不是凭空想出来的,而是基于对往年数据的分析,我们参考的是 “最低位次” 和 “平均位次”。

-

“冲”的定义:

- 你的高考位次 略高于或等于该校 近3-5年的最低录取位次。

- 用分数换算,你的分数大概比该校 近一年的最低录取分低5-15分。

- 录取概率: 在这种情况下,你的录取概率通常就在40%-60%的区间。

-

为什么是这个区间?

- > 60% (例如70%-80%): 这所学校对你来说已经比较“稳”了,如果把它放在“冲”的位置,就有点浪费了,可能会错失一个更好的“稳”的学校,这更适合放在“稳”的志愿列表里。

- < 40% (例如20%-30%): 这所学校对你来说就太“险”了,属于“垫底”或“保底”的范畴,录取概率过低,投入“冲”的精力(比如第一个志愿)的意义不大,因为成功的希望渺茫,这更适合放在“冲-稳-保”结构中的“保”底部分。

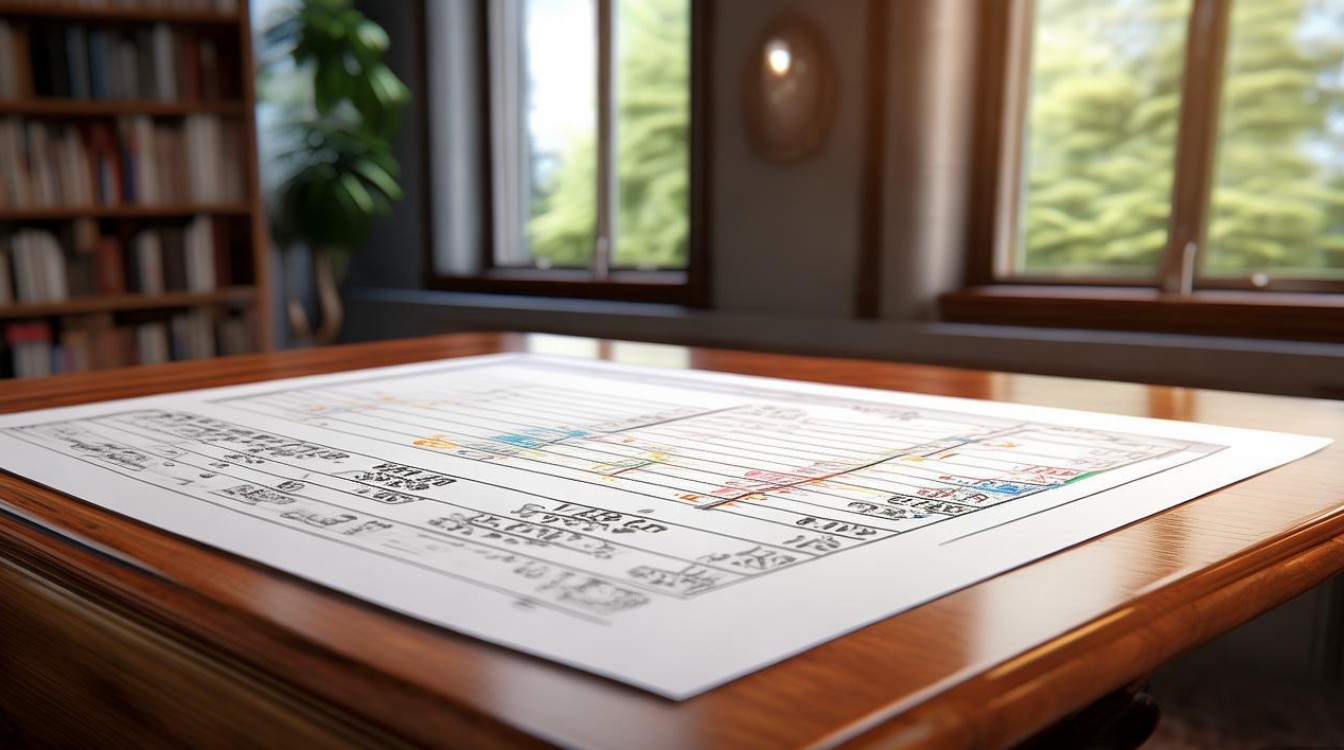

一个更精细的“冲-稳-保”梯度模型

为了更清晰地理解,我们可以用一个经典的梯度模型来定位“冲”的位置,这个模型将你的志愿分为三档,每档建议分配2-3个学校。

| 梯度 | 录取概率参考 | 你的位次 vs 学校位次 | 你的分数 vs 学校分数 | 策略说明 |

|---|---|---|---|---|

| 冲 | 40% - 60% | 你的位次 ≈ 学校近3年最低位次 | 你的分数 ≈ 学校近1年最低分,或低5-15分 | “冲一冲”,有希望,但风险较大,适合放在志愿列表的靠前位置(如A、B志愿),利用好“梯度投档”或“平行志愿”的规则。 |

| 稳 | 70% - 90% | 你的位次 < 学校近3年平均位次 | 你的分数 > 学校近1年平均分 | “稳一稳”,录取希望很大,这是志愿列表中的核心部分,确保你能被一个满意的学校录取。 |

| 保 | 95%以上 | 你的位次 << 学校近3年最低位次(至少低20%-30%) | 你的分数 >> 学校近1年最低分(高20分以上) | “保一保”,基本可以确保录取,这是你的“安全网”,防止前面所有志愿都滑档,确保有学可上。 |

影响你“冲”的决策的关键因素

除了概率本身,你还需要考虑以下几点:

-

你的风险承受能力:

- 激进型: 如果你非常想上一个好大学,不介意专业调剂,甚至愿意接受“冲”的学校里的冷门专业,那么你可以把“冲”的区间放宽到 30%-70%。

- 保守型: 如果你非常看重专业,希望“一分不浪费”地进入心仪的专业,冲”的学校就要更谨慎,最好选择那些你分数刚好踩线,但该校专业录取分不均衡(即有高有低)的学校,这样“冲”进去后,通过“服从专业调剂”也有可能被录取。

-

所在省份的录取规则:

- 平行志愿(目前主流): “冲-稳-保”的结构非常重要,可以大胆“冲”,因为一旦前面志愿被录取,后续志愿自动作废,不会影响你。“冲”的学校一定要放在最前面。

- 顺序志愿(少数地区沿用): 这种模式下,第一志愿至关重要,如果你的分数不是顶尖,第一志愿最好不要“冲”得太猛,否则一旦不被录取,后续志愿的希望会大打折扣。

-

专业和学校的博弈:

- 冲学校: 冲”的学校是你的梦想学府,即使专业不理想也愿意接受,那么可以大胆冲。

- 冲专业: 如果你更看重某个王牌专业,冲”的学校最好是那些你分数接近其王牌专业的往年录取分的学校,而不是只看学校的最低录取线。

总结与建议

- 核心参考: 以 40%-60% 的录取概率作为“冲”志愿的主要区间。

- 数据支撑: 务必查阅目标院校 近3-5年的“最低录取位次”和“平均录取位次”,这是比单纯看分数更可靠的数据。

- 构建梯度: 合理搭配“冲、稳、保”三档志愿,形成有效的梯度,确保录取。

- 明确目标: 想清楚你这次填报志愿是“冲学校”还是“冲专业”,这会影响你“冲”的胆量和策略。

- 服从调剂: 如果决定“冲”,强烈建议勾选“服从专业调剂”,这是增加录取概率的最有效手段,避免因专业分不够而被退档。

填报志愿是一个科学与艺术结合的过程,没有完美的公式,希望你能结合自身情况,做出最适合自己的选择!祝你金榜题名!