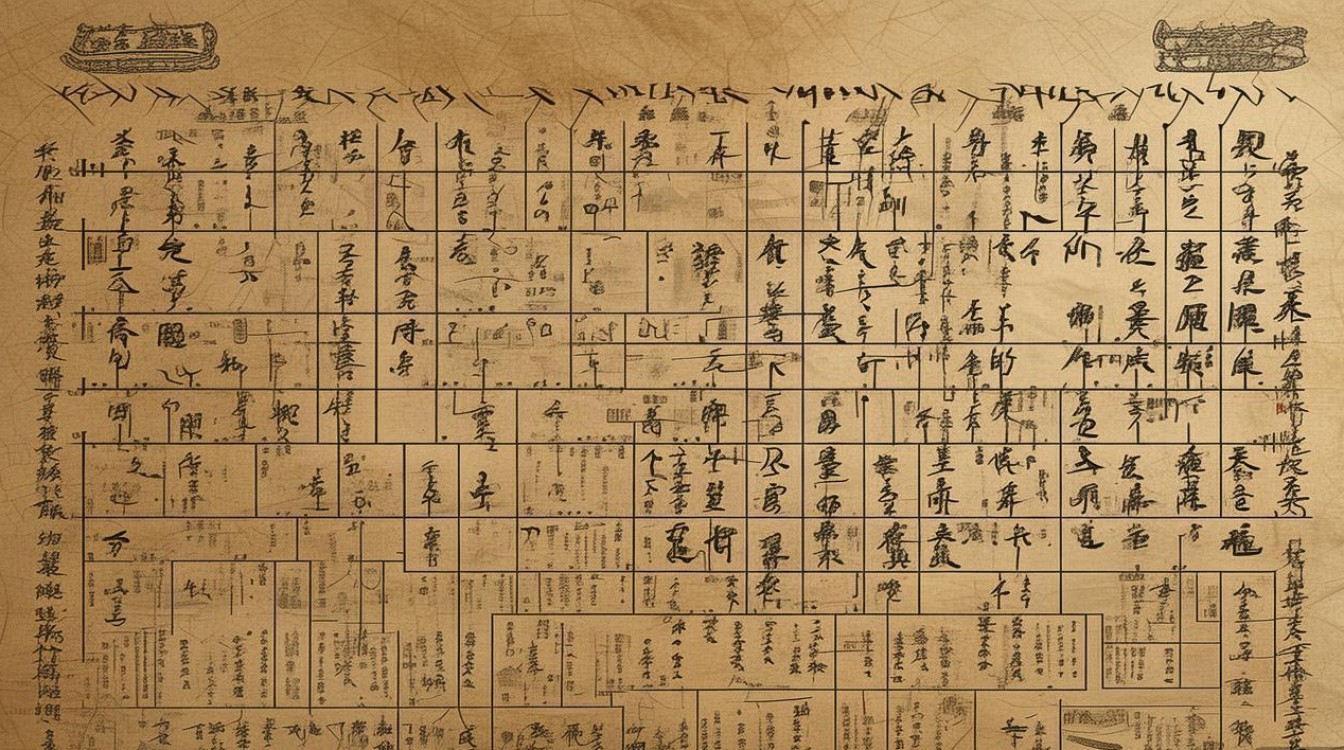

明朝统治思维导图

中心主题:明朝的统治逻辑与兴衰 (1368-1644)

顶层设计:建国理念与统治思想

-

国号与“驱除胡虏,恢复中华”

- 思想来源: 承袭元末汉民族起义的口号,强调民族主义和正统性。

- 目的:

- 政治动员: 凝聚汉族人心,为北伐元朝提供合法性。

- 政权更迭: 宣布明朝是继承汉唐宋的正统王朝,而非元朝的延续。

-

“以猛治国”与“重典吏治” (朱元璋)

- 思想来源: 朱元璋出身贫苦,痛恨贪官污吏和元朝的宽纵。

- 核心政策:

- 《大明律》与《大诰》: 法律严苛,特别是针对贪腐,剥皮实草等酷刑。

- 特务政治(锦衣卫): 建立直属皇帝的秘密警察,绕过正常司法,进行监视和镇压。

- 目的: 最大限度地巩固皇权,消除一切潜在威胁,实现社会的高度控制。

-

“仁政”与“守成” (后继皇帝,如仁宗、宣宗)

- 思想来源: 朱元璋“猛治”导致政治高压、社会紧张,后继者进行调整。

- 核心政策:

- 休养生息: 减轻赋税,鼓励生产。

- 内阁制度成熟: 皇帝信任内阁大学士,委以重任,形成“票拟”制度。

- 目的: 缓和社会矛盾,稳定统治,开创“仁宣之治”。

-

王阳明“心学”的影响

- 思想核心: “致良知”、“知行合一”,强调内心道德自觉。

- 对统治的影响:

- 正面: 强调道德自律,对士大夫阶层有教化作用,激励了部分官员的担当精神(如海瑞)。

- 负面: 后期演变为空谈心性,脱离实际,削弱了经世致用的学风,对解决实际问题帮助不大。

核心支柱:政治制度与权力结构

-

皇权至高无上

- 核心特征: 皇帝是唯一的权力中心,拥有最终决策权。

- 体现:

- 废除丞相: 朱元璋废除延续千年的丞相制度,将权力收归皇帝,六部直接对皇帝负责。

- 宦官专权: 皇帝利用亲近的宦官(如司礼监)制衡文官集团,导致权力失衡和腐败。

-

内阁与司礼监的博弈

- 内阁:

- 性质: 皇帝的秘书和顾问机构,无正式决策权。

- 权力来源: “票拟”权(替皇帝起草处理意见)。

- 司礼监:

- 性质: 皇帝的私人秘书和特务机构。

- 权力来源: “批红”权(代皇帝用朱笔批示)。

- 关系: 内阁的“票拟”需要司礼监的“批红”才能生效,两者形成既合作又制衡的微妙关系,是明代政治的显著特点。

- 内阁:

-

科举制度的成熟与僵化

- 制度设计: 以“四书五经”为考试内容,采用八股文形式。

- 积极影响:

- 选拔人才: 为帝国提供了源源不断的、受过儒家思想教育的官员。

- 思想统一: 确保了官员在意识形态上与朝廷保持高度一致。

- 消极影响:

- 思想禁锢: 八股文形式僵化,束缚思想,导致人才缺乏创新精神和解决实际问题的能力。

- 学用脱节: 考试内容与治国实践严重脱节。

-

军事制度:卫所制

- 设计: “兵农合一”,士兵平时屯田,战时出征。

- 目的: 减轻国家财政负担,确保兵源。

- 瓦解: 土地兼并导致军户破产,卫所军官贪污腐化,军队战斗力严重下降,后期不得不依赖“募兵制”。

经济基础:国策与社会控制

-

“重农抑商”的根本国策

- 思想来源: 儒家“农本商末”思想。

- 具体措施:

- 海禁: 严格限制甚至禁止海外贸易,只开放广州等少数口岸。

- 限制商人地位: 商人及其子孙不得入仕为官。

- 目的: 将民众束缚在土地上,便于税收和管理,防止商人势力膨胀威胁统治。

-

赋役制度的改革:一条鞭法

- 将田赋、徭役以及其他杂税合并为一,折算成银两缴纳。

- 影响:

- 积极: 简化了税制,客观上促进了商品经济和白银货币化。

- 消极: 加重了无地或少地农民的负担,因为他们也需要用白银缴税。

-

白银货币化与全球贸易

- 现象: 国内经济对白银的需求激增,而中国本土白银产量不足。

- 结果: 深度卷入全球贸易网络,通过“白银-商品”(如生丝、瓷器)循环,从日本和美洲(经西班牙、葡萄牙)输入大量白银,这既是明朝经济的强大动力,也使其经济体系易受全球白银价格波动的影响。

社会与文化:秩序与思想

-

程朱理学的官方化

- 地位: 成为科举考试的唯一标准答案,是维护社会秩序的官方意识形态。

- 作用: 强调三纲五常,维护君臣、父子、夫妻等等级秩序,巩固了伦理道德基础。

-

社会控制:里甲制与保甲制

- 里甲制: 以户为单位,实行连坐法,负责征收赋税和维持治安。

- 保甲制: 以十户为一甲,互相监督,严查“奸宄”(盗贼、反贼)。

- 目的: 实现对基层社会的精细化管理,将国家权力渗透到最底层。

-

文化繁荣与专制并存

- 文学: 《三国演义》、《水浒传》、《西游记》等小说兴起,反映市民生活。

- 艺术: 永乐宫壁画、景德镇瓷器等达到顶峰。

- 专制: 文字狱时有发生,思想言论受到严格管控。

内忧外患与王朝衰亡

-

内部危机

- 政治腐败: 宦官专权(如魏忠贤)、党争(东林党争)、官员贪腐,导致政府效能低下。

- 土地兼并: 皇族、勋贵、官僚大量侵占土地,自耕农破产,流民四起,社会矛盾激化。

- 财政危机: 宗室俸禄、军费开支巨大,国库空虚,加派“三饷”(辽饷、剿饷、练饷)压榨百姓,最终引爆农民起义。

-

外部威胁

- 北境: 蒙古残余势力(如鞑靼、瓦剌)持续威胁,明长城的修建是应对措施。

- 东北: 女真(后金/满清)崛起,成为明朝最致命的外部威胁。

- 东南: 倭寇侵扰,虽经戚继光等名将平定,但暴露了海防的废弛。

-

最终衰亡:崇祯皇帝的悲剧

- 困境: 勤政但多疑,刚愎自用,在处理党争、应对农民起义和抵御清军上屡屡犯错。

- 致命一击: 李自成攻破北京,崇祯自缢煤山,明朝灭亡。

- 余波: 吴三桂引清军入关,清兵入主中原,明朝残余势力(南明)最终覆灭。

明朝统治的核心逻辑

明朝的统治逻辑可以概括为:以极端的皇权为核心,通过僵化的制度和思想控制,试图在一个静态的、以小农经济为基础的社会里,实现永久的稳定与秩序。

- 成功之处: 在前期,这套体系有效地重建了汉人王朝的秩序,并创造了长达二百多年的稳定局面。

- 失败之处: 这套体系缺乏弹性,无法适应社会经济的发展变化,当内部腐败、土地兼并、白银经济等新问题出现时,僵化的制度无法有效应对,最终在内忧外患中走向崩溃。