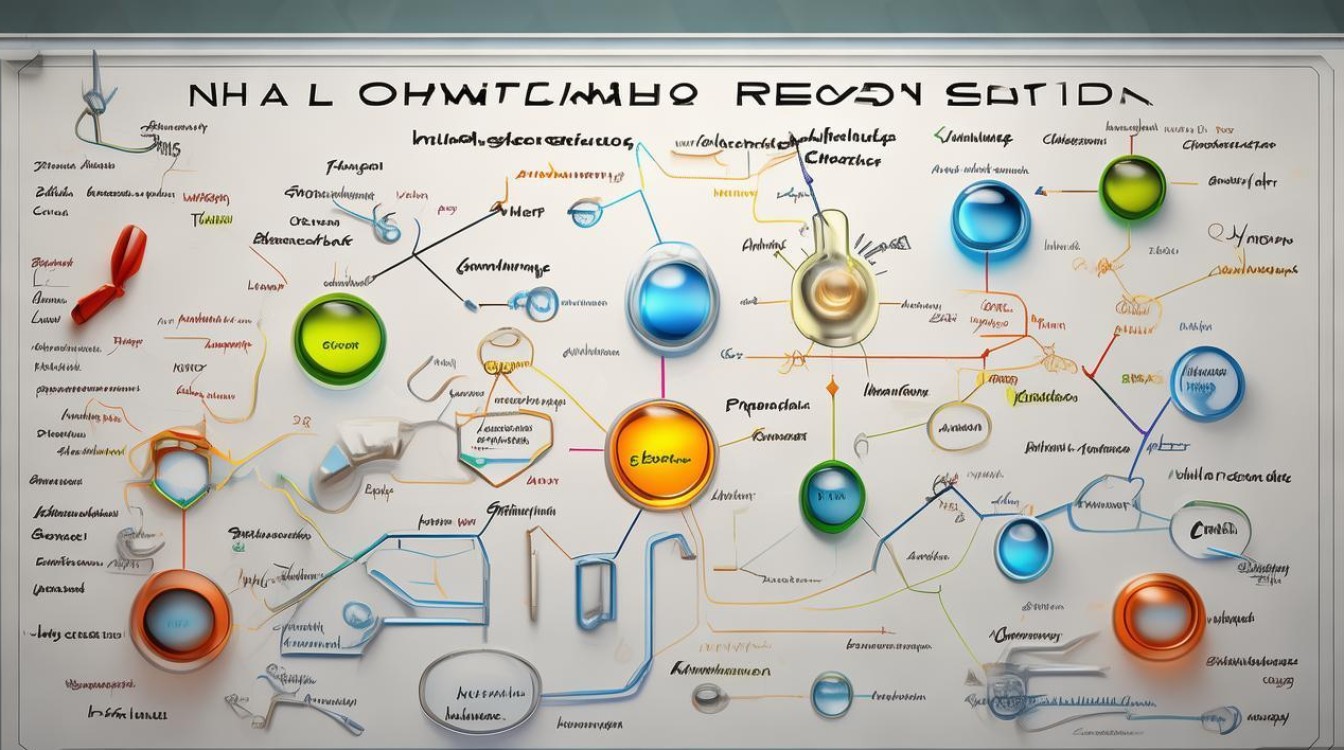

化学离子反应思维导图

中心主题:化学离子反应

第一分支:核心概念

-

1 电解质与非电解质

- 定义: 在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。

- 本质: 自身能电离出自由移动的离子。

- 类别:

- 强电解质: 在水溶液中完全电离。

- 强酸: HCl, H₂SO₄, HNO₃, HClO₄, HBr, HI 等。

- 强碱: NaOH, KOH, Ca(OH)₂, Ba(OH)₂ 等。

- 大多数盐: 如 NaCl, KNO₃, CuSO₄, BaCl₂ 等。

- 弱电解质: 在水溶液中部分电离,存在电离平衡。

- 弱酸: CH₃COOH (醋酸), H₂CO₃ (碳酸), H₂S (氢硫酸), HF 等。

- 弱碱: NH₃·H₂O (一水合氨), Cu(OH)₂, Fe(OH)₃ 等。

- 强电解质: 在水溶液中完全电离。

- 非电解质: 在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。

- 举例: 非金属氧化物 (SO₂, CO₂, SiO₂)、大多数有机物 (蔗糖、酒精 CH₃CH₂OH)、部分气态氢化物 (NH₃)。

-

2 电离

- 定义: 电解质在水溶液中或熔融状态下,离解成自由移动的阴离子和阳离子的过程。

- 表示方法: 电离方程式。

- 强电解质: 用“=”表示,如 NaCl = Na⁺ + Cl⁻

- 弱电解质: 用“⇌”表示,可逆,如 CH₃COOH ⇌ CH₃COO⁻ + H⁺

-

3 离子反应

- 定义: 有离子参与的化学反应。

- 本质: 反应体系中离子浓度的减小。

第二分支:离子反应的类型与发生条件

-

1 复分解反应 (最常见)

- 定义: 由两种化合物互相交换成分,生成另外两种化合物的反应。

- 核心条件 (至少满足其一):

- 生成沉淀 (↓): 反应中有难溶性物质生成。

- 常见沉淀: BaSO₄, AgCl, CaCO₃, BaCO₃, Cu(OH)₂, Fe(OH)₃ 等。

- 生成气体 (↑): 反应中有挥发性物质生成。

- 常见气体: CO₂ (碳酸盐与强酸), SO₂ (亚硫酸盐与强酸), H₂S (硫化物与强酸), NH₃ (铵盐与强碱)。

- 生成水 (H₂O): 反应中有难电离的弱酸或弱碱生成。

- 典型: 强酸与强碱的中和反应,如 H⁺ + OH⁻ = H₂O。

- 生成沉淀 (↓): 反应中有难溶性物质生成。

-

2 氧化还原反应

- 定义: 有电子转移(化合价升降)的离子反应。

- 特征: 反应前后有元素的化合价发生变化。

- 举例:

- 置换反应:Zn + 2H⁺ = Zn²⁺ + H₂↑

- 部分化合/分解反应:2Fe³⁺ + Fe = 3Fe²⁺

- 原电池/电解池反应。

-

3 络合反应

- 定义: 生成复杂离子(络合物或配离子)的反应。

- 特征: 离子结合形成更稳定的结构。

- 举例:

- Fe³⁺ + SCN⁻ = [Fe(SCN)]²⁺ (血红色溶液,用于检验 Fe³⁺)

- Ag⁺ + 2NH₃·H₂O = [Ag(NH₃)₂]⁺ + 2H₂O (银镜反应的基础)

第三分支:离子反应的表示方法

-

1 离子方程式

- 定义: 用实际参加反应的离子符号来表示离子反应的式子。

- 书写步骤 (四步法):

- 写: 写出正确的化学方程式。

- 拆: 将易溶于水、易电离的物质(强酸、强碱、可溶性盐)拆写成离子形式;难溶、难电离、气体、单质、氧化物等不拆。

- 删: 删去方程式两边不参加反应的离子(即“旁观者离子”)。

- 查: 检查原子守恒、电荷守恒,并注明反应条件(如“↑”、“↓”)。

-

2 离子方程式的意义

- 表示某一个具体的反应: 如 Ba²⁺ + SO₄²⁻ = BaSO₄↓ (表示可溶性钡盐与可溶性硫酸盐的反应)。

- 表示一类反应: 如 H⁺ + OH⁻ = H₂O (表示强酸与强碱生成可溶性盐的中和反应)。

第四分支:离子反应的应用

-

1 物质制备与提纯

- 除杂: 利用生成沉淀或气体除去杂质离子。

- 原则: 不引入新杂质;不减少主要物质;最好能将杂质离子转化为沉淀过滤除去。

- 示例: 除去 NaCl 溶液中的 Na₂SO₄ 杂质,可加入适量 BaCl₂ 溶液。

- 除杂: 利用生成沉淀或气体除去杂质离子。

-

2 物质检验与鉴别

- 利用特征反应: 根据离子反应产生的特殊现象(沉淀、颜色变化、气体)来鉴别物质。

- Cl⁻ 的检验: 加 AgNO₃ 溶液,产生白色沉淀,再加稀硝酸沉淀不溶解。

- SO₄²⁻ 的检验: 先加稀盐酸酸化(排除 CO₃²⁻ 等干扰),再加 BaCl₂ 溶液,产生白色沉淀。

- NH₄⁺ 的检验: 加浓 NaOH 溶液并加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体。

- 利用特征反应: 根据离子反应产生的特殊现象(沉淀、颜色变化、气体)来鉴别物质。

-

3 溶液中离子共存问题

- 定义: 在同一溶液中,离子之间不发生任何化学反应,可以大量共存。

- 不能共存的情况 (即能发生反应的情况):

- 生成沉淀: 如 Ag⁺ 与 Cl⁻, Ba²⁺ 与 SO₄²⁻。

- 生成气体: 如 H⁺ 与 CO₃²⁻, NH₄⁺ 与 OH⁻。

- 生成水: 如 H⁺ 与 OH⁻。

- 发生氧化还原反应: 如 Fe³⁺ 与 I⁻, MnO₄⁻ (H⁺) 与 Fe²⁺。

- 发生双水解反应: 如 Al³⁺ 与 CO₃²⁻/HCO₃⁻/AlO₂⁻/ClO⁻ 等。

- 发生络合反应: 如 Fe³⁺ 与 SCN⁻。

第五分支:思维导图中心补充要点

-

1 常见“不拆”物质清单

- 难溶物: CaCO₃, BaSO₄, AgCl, Cu(OH)₂ 等。

- 难电离物(弱电解质): 弱酸、弱碱、水 (H₂O)。

- 气体: CO₂, SO₂, NH₃ 等。

- 单质: H₂, O₂, Fe, Cu 等。

- 氧化物: Na₂O, CaO, SiO₂, SO₂ 等。

-

2 关键技巧与易错点

- “拆”的依据: 看物质在反应体系中的状态和性质,而不是其本身是否可溶,CaCO₃ 不溶于水,与盐酸反应时也不拆。

- “查”的必要性:

- 原子守恒: 反应前后各原子种类和数目相等。

- 电荷守恒: 反应前后离子所带正电荷总数等于负电荷总数,这是检验离子方程式是否正确的重要方法。

- “量”的问题: 当涉及“少量”、“过量”或“足量”时,离子方程式的书写会变得复杂,需要特别注意离子的配比关系。

- 示例: 少量 NaOH 滴入 Ca(HCO₃)₂ 溶液:Ca²⁺ + HCO₃⁻ + OH⁻ = CaCO₃↓ + H₂O

- 示例: 足量 NaOH 滴入 Ca(HCO₃)₂ 溶液:Ca²⁺ + 2HCO₃⁻ + 2OH⁻ = CaCO₃↓ + CO₃²⁻ + 2H₂O

如何使用这份思维导图

- 绘制与填充: 拿一张大纸,将“化学离子反应”写在中心,然后按照上述分支画出主干和分支,并填充关键内容,这个过程本身就是一次很好的复习。

- 关联记忆: 理解各个分支之间的联系。“电解质”是“离子反应”的基础,“离子方程式”是“离子反应”的表示方法,“应用”是“离子反应”价值的体现。

- 重点突破: 将“离子方程式的书写”和“离子共存”作为核心重点进行反复练习和应用。

- 查漏补缺: 对照这份导图,检查自己哪些知识点还不熟悉,然后进行专项巩固。

希望这份详细的思维导图能帮助你构建起清晰、完整的离子反应知识体系!