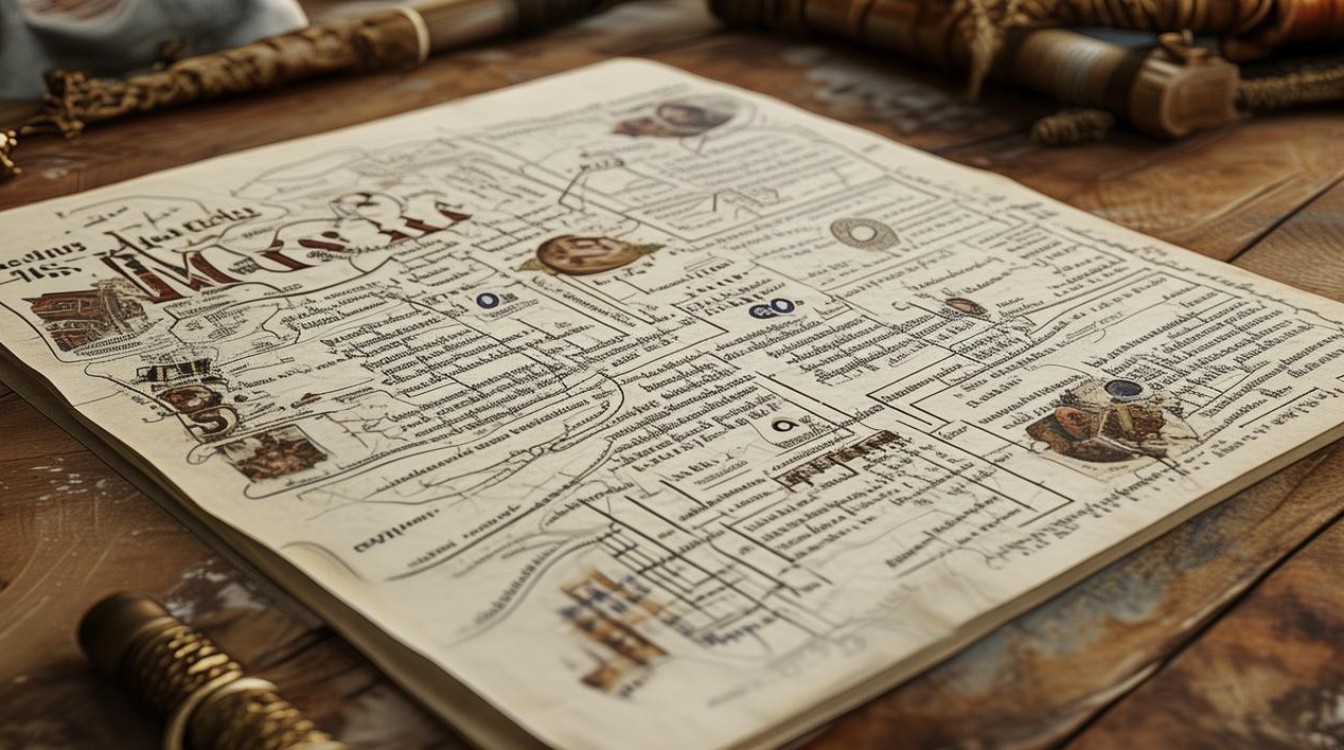

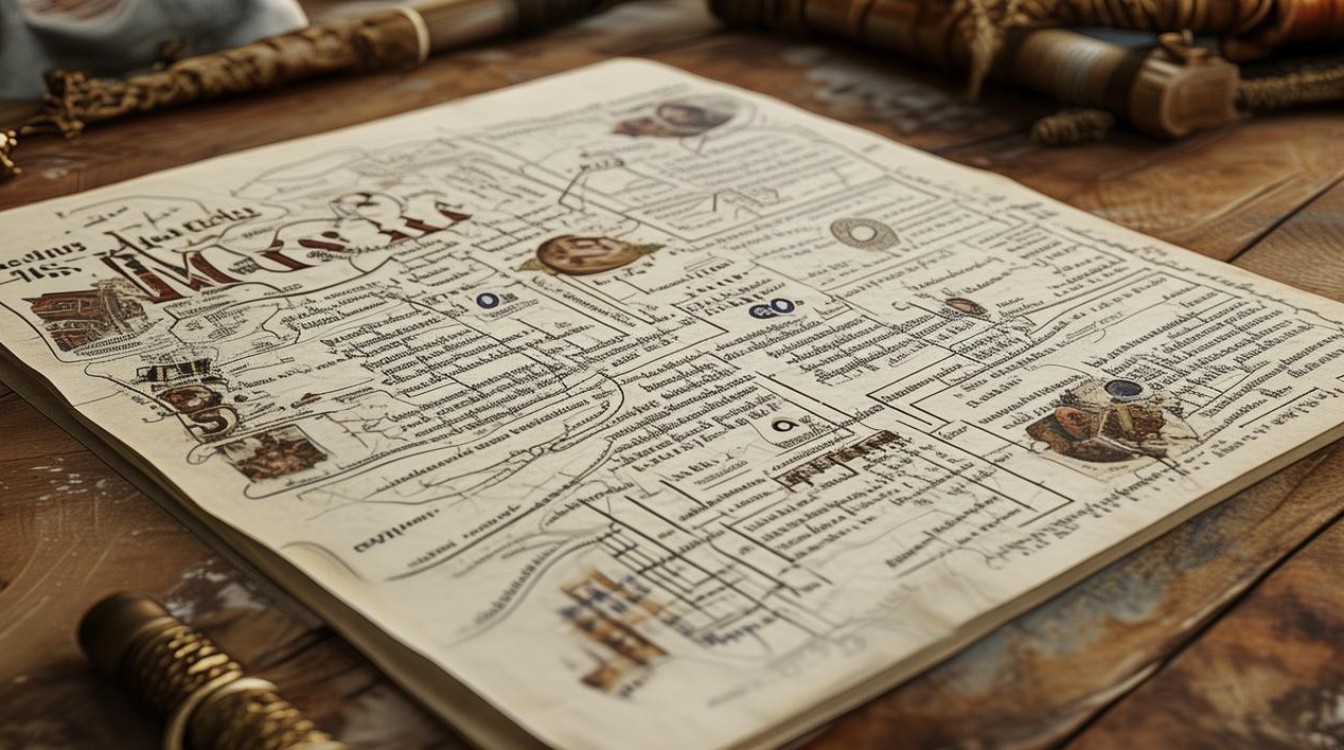

悲惨世界》思维导图:梳理人物、情节,展现时代苦难与人性光辉交织的巨著

《悲惨世界》思维导图

故事背景

| 时间 |

19 世纪法国 |

| 社会环境 |

贫富差距悬殊,阶级矛盾尖锐,底层人民生活困苦,受压迫与剥削严重 |

主要人物

(一)冉·阿让

| 人物特点 |

善良、正直、勇敢,历经磨难后仍心怀善念,试图通过自己的努力改过自新,对养女珂赛特关爱有加 |

| 人生经历 |

因偷面包入狱,出狱后受主教感化,化名马德兰,成为成功的商人,后为抚养珂赛特再次潜逃,与警探沙威展开多年纠葛 |

(二)沙威

| 人物特点 |

冷酷、固执,坚守法律与秩序,将追捕冉·阿让视为自己使命,是封建法律的忠实捍卫者 |

| 人物转变 |

在冉·阿让的仁慈救助下,内心信仰动摇,最终在矛盾中自杀 |

(三)珂赛特

| 人物特点 |

纯真、善良、柔弱,自幼遭受苦难,在冉·阿让的呵护下成长,收获爱情与幸福 |

| 人物经历 |

被德纳第夫妇虐待,后被冉·阿让收养,与革命青年马吕斯相恋 |

(四)马吕斯

| 人物特点 |

热情、正义,投身于革命运动,起初对冉·阿让存在误解,后在真相大白后敬重感激 |

| 人物经历 |

贵族后裔,因家庭变故流落街头,参加巴黎起义,与珂赛特相爱 |

故事情节

(一)冉·阿让的救赎之路

- 偷面包入狱:因饥饿偷面包被判苦役,在监狱中度过 19 年。

- 主教感化:出狱后受迪涅主教接待,主教的宽容与善良使他决心改过自新。

- 化名重生:来到蒙特勒伊,化名马德兰,创办工厂,成为慈善家与市长。

- 抚养珂赛特:偶然救下珂赛特,为躲避沙威追捕,带着珂赛特四处逃亡。

(二)沙威的追捕与挣扎

- 执着追凶:认定冉·阿让是危险分子,多年来穷追不舍,多次破坏冉·阿让的生活。

- 内心动摇:在巴黎起义中,冉·阿让放走他并劝其反思,沙威开始对自己坚守的法律产生怀疑。

- 悲剧结局:无法调和信仰与现实矛盾,投塞纳河自杀。

(三)珂赛特与马吕斯的爱情

- 相遇相知:珂赛特与马吕斯在巴黎街头相遇,逐渐产生感情。

- 误会与和解:马吕斯起初因冉·阿让的身份误解珂赛特,在得知真相后,被冉·阿让的高尚品格打动,与珂赛特终成眷属。

(四)巴黎起义

- 背景:法国社会矛盾激化,人民不满情绪日益高涨。

- 过程:马吕斯等革命青年参与起义,街垒战斗激烈,冉·阿让救出马吕斯,起义最终失败。

主题思想

| 主题 |

体现 |

| 人性的善恶 |

通过冉·阿让的善良与沙威的冷酷对比,展现人性的复杂与转变,强调善良能战胜邪恶 |

| 法律与正义 |

沙威对法律的盲目坚守与冉·阿让的被迫反抗,引发对法律本质与真正正义的思考 |

| 爱情与救赎 |

冉·阿让对珂赛特的父爱,珂赛特与马吕斯的爱情,以及冉·阿让的自我救赎,体现爱的力量 |

相关问题与解答

问题 1:冉·阿让为什么要放走沙威?

解答:冉·阿让放走沙威是出于对他人性的怜悯和对善良信念的坚守,他希望通过这一行为让沙威感受到自己的仁慈,促使沙威反思一直以来对法律刻板、冷酷的执行是否真正符合正义的内涵,冉·阿让深知沙威一直将自己视为罪犯穷追不舍,但他不想以恶制恶,而是用宽容和善良去冲击沙威心中僵化的法律教条,给沙威一个重新审视自我和他所秉持的所谓“正义”的机会,尽管这一行为也冒着极大的风险,因为沙威随时可能再次将他投入困境,但冉·阿让依然选择相信人性本善,尝试去唤醒沙威内心深处的人性之光。

问题 2:《悲惨世界》中描绘的巴黎起义有什么意义?

解答:书中的巴黎起义具有多方面的意义,从社会层面来看,它深刻地反映了当时法国社会阶级矛盾的不可调和性,底层人民在贫困、压迫和不公正的待遇下,被迫拿起武器反抗统治阶级的剥削与压迫,是人民对自由、平等和尊严的一种强烈诉求表达,在人物塑造方面,起义为马吕斯等人物提供了展现其革命热情、正义感和勇气的舞台,通过他们在起义中的行动和抉择,更加丰富了人物形象,如马吕斯从最初对革命的懵懂参与到逐渐坚定信念,体现了年轻一代在社会变革浪潮中的成长与觉醒,起义也推动了故事情节的发展,使得冉·阿让等人的命运与之紧密交织,在救助马吕斯等过程中进一步彰显了他的善良与无私,也让读者更深刻地感受到在那个动荡的时代背景下,