拓扑研究图形在连续变形下不变的性质,如通过拉伸弯曲将物体变为不同形态且本质结构不变

拓扑学是一门充满创意与想象力的数学分支,它打破了传统几何对形状和距离的严格限制,专注于研究物体在连续变形下保持不变的性质,这种独特的视角使得拓扑学成为连接抽象理论与直观现象的桥梁,既蕴含深刻的数学原理,又展现出令人惊叹的趣味性和应用价值,以下将从经典案例、艺术创作、教育实践及前沿探索等多个维度展开详述。

基础概念与核心特性

-

莫比乌斯带:将一条长方形纸条扭转180度后首尾相接形成的单侧曲面,其神奇之处在于仅有一个面和一个边界——若用笔沿中线涂色会发现路径覆盖整个表面;沿纵向剪开后不会分离成两半,而是形成更长的互联结构,这一特性颠覆了人们对“内外有别”的认知,为理解高维空间提供了直观模型;

-

克莱因瓶:理论上存在于四维空间的闭合容器,没有明确的内部与外部之分,在三维世界中模拟时呈现自我相交形态,但实际构造中通过特殊工艺可实现无穿透连接,该结构暗示着某些超越常规逻辑的可能性,例如液体能自发循环流动而无需外力驱动;

-

连通性与可定向性:拓扑学关注的核心属性包括是否可以通过路径抵达任意两点(连通性),以及能否明确定义表面的正反面(可定向性),例如普通环形具有双侧性,而莫比乌斯带则是典型的不可定向曲面。

历史名题与思想实验

| 问题名称 | 提出时间/背景 | 核心挑战 | 数学意义 |

|---|---|---|---|

| 哥尼斯堡七桥问题 | 18世纪普鲁士城市布局难题 | 寻找一次性遍历所有桥的路线 | 催生图论与欧拉路径理论 |

| 多面体欧拉公式 | f+v−e=2 | 揭示顶点数、棱数、面数的关系 | 证明仅存五种正多面体的充要条件 |

| 四色定理 | 源于地图着色的实践经验 | 任何平面地图只需四种颜色即可区分相邻区域 | 计算机辅助证明的里程碑案例 |

这些问题的共同特点是将现实场景转化为抽象结构,再通过拓扑变换寻找普适规律,例如七桥问题的解决标志着数学家开始用“一笔画”思维处理网络连接性问题,为现代图论奠定基础;而四色定理的计算机验证则展现了离散数学与算法设计的深度融合。

艺术中的拓扑美学

荷兰版画家埃舍尔的作品堪称拓扑学的视觉诗篇:《瀑布》描绘了水流驱动水车后回流至源头的场景,看似违背能量守恒定律,实则利用了循环路径的拓扑特性;《上天入地》中僧侣队伍沿楼梯无限攀升却始终回到原点的悖论设计,巧妙运用了投影几何与非欧几里得空间的概念,这些创作不仅挑战观众的空间认知,更揭示了数学与艺术的内在统一性——当二维平面承载起四维想象的投影时,不可能图形便获得了生命力。

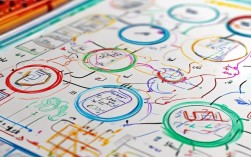

教育实践中的创新应用

合肥市某中学开展的“莫比乌斯环带”主题课程提供了生动的教学范例:学生通过折叠纸条、裁剪实验观察单侧曲面的形成过程,进而探讨蚂蚁在其上的运动轨迹镜像效应,进阶活动中,他们尝试嵌套多个莫比乌斯环构建动态雕塑,或用连环结构模拟无限符号“∞”,此类实践将抽象概念转化为可触摸的体验,使学习者直观感受维度变化对物体性质的影响,例如有小组发现,当环带被赋予不同扭转角度时会产生差异化的拓扑状态,这启发他们联想时空穿越门的结构设计。

现代延伸与跨学科融合

当代科学家正尝试将拓扑原理应用于材料科学领域,如研制具有特殊导电性的拓扑绝缘体;在生物学中,DNA分子的缠绕模式也涉及纽结理论的研究,建筑学界借鉴克莱因瓶理念设计的无柱支撑穹顶结构,既实现美学突破又提升空间利用率,这些进展表明,拓扑学已从纯理论研究拓展为技术创新的重要工具。

以下是两个关于趣味拓扑学的常见问题及解答:

FAQs

-

问:为什么说莫比乌斯带只有一个面?如何通过实验验证? 答:制作一个莫比乌斯带后,用记号笔从任意一点开始沿中线涂抹颜料直至回到起点,会发现整个表面都被染色而未跨越边缘,这是因为其特殊的扭转构造使原本分离的两个面融合为单一连续曲面,进一步验证可将纸环沿纵向剪开,结果会得到相互关联的长条而非分离的两部分。

-

问:克莱因瓶在三维世界中为何必须自相交?是否存在真正的三维实体模型? 答:由于克莱因瓶本质是四维空间中的闭合曲面,当被迫嵌入三维空间时必然产生自身交叉现象,目前所有物理模型都只能近似表现其特性,如玻璃匠Alan Bennett制作的玻璃制品虽具象化了瓶颈穿透瓶身的设计,但仍属于三维投影而非真实四维结构,真正的克莱因瓶无法在不撕裂的情况下存在于我们所处的三维宇宙中。

趣味拓扑学以其独特的思维方式和广泛的应用前景,持续激发着人们探索未知世界的热情,无论是艺术创作中的视觉悖论,还是科学研究中的创新突破,拓扑学都展现出了无穷的魅力和