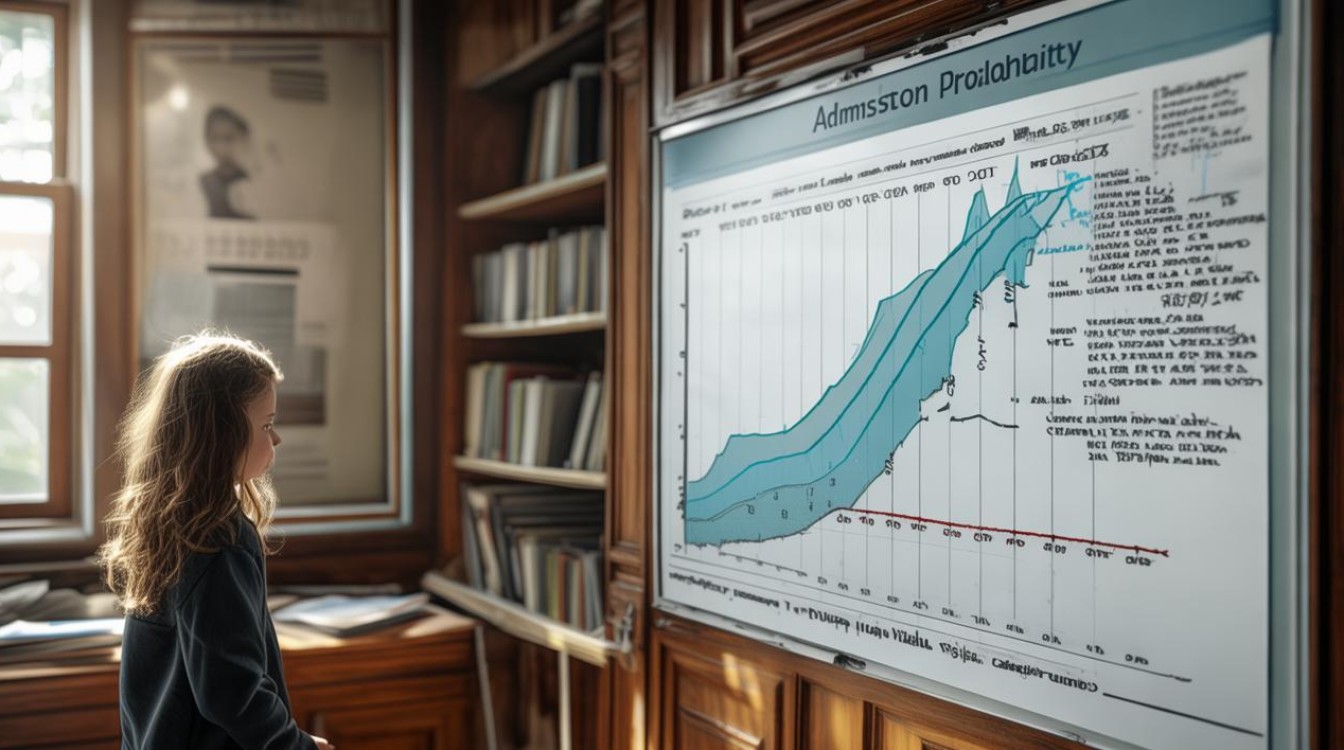

而言,录取概率超60%较有希望被录取,但具体因院校、专业及当年报考情况而异。

“录取概率达多少可能录取”深度解析

核心概念界定与影响因素

在讨论“录取概率”时,需明确其本质是动态变量而非固定阈值,该数值受多重因素叠加影响,包括院校层次(如985/211)、专业热度、招生计划变动、考生位次排名及当年报考趋势等,顶尖高校的优势专业往往要求超90%的把握度,而普通批次院校则可能在60%-70%区间即可尝试冲刺,政策调整(如扩招或缩招)、同分竞争人数以及个人附加条件(特长加分、单科成绩突出)均会显著改变实际录取可能性。

| 影响因素维度 | 具体示例 | 对概率的影响方向 |

|---|---|---|

| 目标院校层级 | C9联盟高校 vs 地方二本院校 | 正向关联(院校越优概率越低) |

| 专业热门程度 | AI工程类 vs 传统文科冷门专业 | 负向关联(越热门竞争越激烈) |

| 考生全省排名波动 | 近三年位次稳定性分析 | 直接决定安全边际 |

| 大小年现象 | 某校去年断档致今年扎堆报考 | 周期性波动干扰预测准确性 |

| 特殊招生渠道 | 强基计划/综合评价降分录取 | 提供额外上岸机会 |

数据驱动的概率评估模型

当前主流测算方法采用“历史数据回归+动态修正”机制,以高考为例,可通过以下步骤进行估算:

- 基准线划定:调取目标院校近5年最低录取分对应的省排名,结合自身模考位次初步定位;

- 波动补偿计算:根据统计学规律,加入±3%的安全冗余区间;

- 趋势加权调整:若遇新高考改革首年或重大政策变更,需引入专家系统对原始数据做非线性变换;

- 个性化因子植入:将学科竞赛奖项、综合素质评价等级转化为量化加分项。

值得注意的是,部分第三方平台已实现机器学习算法优化,通过爬取全网公开信息构建预测模型,但用户需警惕过度依赖单一工具,建议交叉验证至少三个独立来源的数据结果。

不同场景下的策略选择

| 概率区间 | 典型特征 | 决策建议 | 风险提示 |

|---|---|---|---|

| >85% | 稳妥型填报 | 可作为保底志愿确保基本盘 | 放弃冲更高目标的机会成本高 |

| 60%-85% | 匹配度适中区域 | 主申该区间内的3-5所院校形成梯度布局 | 易受大小年效应冲击导致滑档 |

| <60% | 梦想挑战区 | 最多选择1所尝试运气,不宜全部押注 | 存在极大不确定性甚至浪费名额 |

对于考研群体而言,还需额外关注导师课题组招生名额释放节奏、推免比例变化等因素,某些实验室实际可用统考名额可能低于公布数字,此时单纯依据院系整体报录比会产生误判。

常见认知误区澄清

❌ 误区一:“达到往年分数线就等于安全” ✅ 真相:每年试题难度差异会导致分数通胀/紧缩,必须换算成标准分进行跨年度比较,某省理科一本线从580涨至600分时,表面看进步实则可能因整体提分而相对地位下降。

❌ 误区二:“志愿填报系统中的概率预测绝对准确” ✅ 真相:所有算法都基于历史数据的归纳推理,无法预见突发变量(如突发公共卫生事件改变留学倾向),曾有案例显示,某医学院校因新冠疫情期间就业前景改善,当年实际录取线远超模型预测值15分之多。

增值技巧提升有效概率

- 时间套利策略:提前批与本科普通批存在时间差,可利用这个窗口期双重投保,报考港澳高校自主招生不影响内地统招流程。

- 信息不对称破解:关注目标院校招生办官网更新频率,高频发布补充公告的学校通常存在机动指标未用完的情况。

- 文书包装术:在申请材料中突出与专业的非对称优势,如报考考古学专业时强调数理统计能力,反而比同质化的自我陈述更具辨识度。

相关问题与解答

Q1: 如果模拟考分数始终徘徊在目标院校往年录取线的临界值附近,是否应该冒险一搏? A: 建议采用“冲稳保”三维布局,可将该校作为第一志愿冲刺档,同时选择同梯队但稍弱的其他院校作为第二志愿保底,重点监控当年招生计划是否有增量(特别是新增合作办学项目),这类信息往往在考前三个月才会逐步释放。

Q2: 如何判断某个专业的实际竞争强度是否被低估? A: 可通过两个指标交叉验证:①查看该专业毕业生深造率(考研/出国比例),高于平均值的专业通常吸引优质生源;②分析课程设置中的硬核课程占比,大量设置数学建模、实验设计环节的专业天然过滤掉基础薄弱考生,这两个信号比单纯的报名人数更能反映真实竞争烈