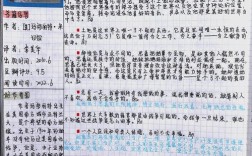

数学必修五思维导图,梳理解三角形、数列、不等式核心知识,构建框架助高效复习与解题。

数学必修五思维导图 数学必修五是高中数学学习的重要阶段,它涵盖了多个关键知识点和思想方法,为后续的数学学习以及解决实际问题奠定了坚实的基础,本导图将系统梳理必修五的核心内容,包括解三角形、数列、不等式等板块,帮助同学们构建完整的知识体系,加深对各个概念之间内在联系的理解。

各单元详细内容

(一)解三角形

| 知识点 | 详情描述 | 示例应用 |

|---|---|---|

| 正弦定理 | 在一个三角形中,各边与其对角的正弦之比相等,即$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$(R$为外接圆半径),可用于已知两角及一边求其他边或角;也可用于已知两边及其中一边的对角求其他量。 | 若已知三角形的两个内角分别为30°和45°,且夹这两个角的边长为10,可利用正弦定理求出其余两边的长度,先根据三角形内角和算出第三个角为105°,再代入公式计算。 |

| 余弦定理 | $a^2 = b^2 + c^2 2bc\cos A$,同理可得关于$b$、$c$的其他形式,能解决已知三边求角的问题,或者已知两边及其夹角求第三边的情况。 | 已知一个三角形的三边分别为5、7、8,通过余弦定理可以分别求出三个角的大小,判断该三角形的形状(锐角、直角还是钝角三角形)。 |

| 三角形面积公式 | $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ac\sin B$,提供了多种计算三角形面积的方式,可根据已知条件灵活选用。 | 如果知道某三角形两边分别为6和9,它们的夹角为60°,那么使用公式$S=\frac{1}{2}×6×9×\sin60°$就能快速计算出其面积。 |

(二)数列

| 类型 | 定义 | 通项公式特点 | 前n项和公式(部分) | 典型例子 |

|---|---|---|---|---|

| 等差数列 | 从第二项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数(公差d)。 | $a_n = a_1+(n 1)d$,呈线性变化规律。 | 当公差不为0时,$S_n=\frac{n(a_1 + a_n)}{2}$;若公差为0,则为常数列,$S_n=na_1$。 | 如数列2,5,8,11,…就是一个首项为2、公差为3的等差数列,要求它的第10项,可将$n=10$代入通项公式得到结果。 |

| 等比数列 | 从第二项起,每一项与它的前一项的比等于同一个常数(公比q)。 | $a_n = a_1q^{n 1}$,具有指数增长或衰减特征。 | 当公比不等于1时,$S_n=\frac{a_1(1 q^n)}{1 q}$;若公比等于1,则$S_n=na_1$。 | 像数列3,6,12,24,…是首项为3、公比为2的等比数列,想求这个数列的前5项和,运用相应公式即可算出。 |

(三)不等式

| 名称 | 表达式 | 性质及解法要点 | 图形辅助理解 |

|---|---|---|---|

| 一元二次不等式 | 形如$ax^2+bx+c>0$(或<0,≥0,≤0)。 | 先判断二次函数开口方向,再找对应方程的根,结合图像确定解集区间,注意分类讨论判别式的不同情况对根的影响。 | 画出抛物线的大致形状,直观地看出不等式成立的区域,例如对于不等式$x^2 3x + 2 > 0$,先求方程$x^2 3x + 2 = 0$的根是1和2,由于二次项系数大于0,抛物线开口向上,所以解集为$x<1$或$x>2$。 |

| 线性规划 | 目标函数在线性约束条件下的最值问题。 | 列出约束条件的不等式组,画出可行域,通过平移目标函数对应的直线找到最优解。 | 在坐标系中准确绘制出由不等式确定的平面区域,分析边界交点等情况来确定取得最值时的点的坐标,比如安排生产计划使利润最大化这类实际问题常用到线性规划知识。 |

| 基本不等式 | 对于正实数a,b,有$\frac{a + b}{2}\geq\sqrt[]{ab}$,当且仅当a = b时取等号。 | 常用于求最值、证明不等关系等,变形形式多样,如$ab\leq(\frac{a + b}{2})^2$等。 | 可以理解为两个正数的算术平均数不小于它们的几何平均数,借助几何图形(如正方形与矩形面积关系)加深记忆。 |

知识关联与拓展

- 解三角形与数列的联系:在一些复杂的几何问题中,可能会涉及到用数列的知识来解决连续变化的三角形相关量的问题,在研究一系列相似三角形边长的变化规律时,可能会形成等差或等比数列模型。

- 不等式在实际生活中的应用拓展:除了上述提到的线性规划用于生产安排外,不等式还广泛应用于资源分配、成本控制、投资决策等诸多领域,比如确定原材料的最佳采购量以降低成本同时满足生产需求,就需要建立不等式模型进行分析。

- 与其他学科的交叉渗透:物理学中的矢量合成分解、力的平衡等问题常常用到解三角形的知识;经济学中的复利计算、人口增长预测等会涉及数列模型;而不等式更是贯穿于自然科学和社会科学的各种优化问题之中。

相关问题与解答

问题1:已知一个三角形的两个内角分别为60°和75°,且较长的边长为12,求较短的边长是多少?

解答:首先根据三角形内角和计算出第三个角为45°,因为大边对大角,所以最长边所对的角是最大的角75°,而较短边所对的角是最小的角45°,由正弦定理可得$\frac{\text{短边}}{\sin45°}=\frac{12}{\sin75°}$,\sin75°=\sin(45°+30°)=\frac{\sqrt[]{6}+\sqrt[]{2}}{4}$,$\sin45°=\frac{\sqrt[]{2}}{2}$,代入计算可得短边长度约为$12×\frac{\sqrt[]{2}/2}{(\sqrt[]{6}+\sqrt[]{2})/4}=12×\frac{2\sqrt[]{2}}{\sqrt[]{6}+\sqrt[]{2}}$,进一步化简可得短边长约$12(\sqrt[]{3}-1)$。

问题2:若等差数列{an}的前n项和为Sn,且S5=30,a2=7,求该数列的通项公式。

解答:设等差数列的首项为a₁,公差为d,根据前n项和公式Sₙ=na₁+$\frac{n(n 1)}{2}$d,当n=5时,S₅=5a₁+$\frac{5×4}{2}$d=30①;又因为a₂=a₁+d=7②,联立方程组①和②,由②得a₁=7−d,将其代入①得5(7−d)+10d=30,解得d=−1,则a₁=7−(−1)=8,所以该数列的通项公式为aₙ=8+(n−1)(−1)=9