员工思维是企业发展的核心驱动力之一,它不仅决定了员工的工作态度和行为方式,更直接影响着团队效能与组织目标的实现,而培训作为塑造员工思维的重要手段,通过系统化的知识传递、技能培养与价值观引导,能够帮助企业构建积极统一的思维模式,从而提升整体竞争力,以下将从员工思维的重要性、培训在思维塑造中的作用、培训内容的设计逻辑以及实施效果评估等方面展开详细阐述。

员工思维是员工在日常工作中的认知框架与行为准则,它体现为员工对工作的责任感、对创新的开放性、对团队协作的认同感以及对组织目标的使命感,具有成长型思维的员工会将挑战视为提升能力的机会,而非逃避困难的理由;具备客户导向思维的员工会主动从用户需求出发优化工作流程,而非机械地完成任务,相反,若员工思维固化或与企业价值观相悖,即使拥有顶尖的专业技能,也可能因消极态度或低效协作成为团队发展的阻力,企业需要通过培训这一“软性工具”,将抽象的组织文化转化为具象的思维模式,让员工从“要我做”转变为“我要做”,实现个人与组织的共同成长。

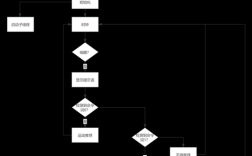

培训在塑造员工思维方面具有不可替代的作用,其核心逻辑在于通过“认知重构—行为强化—习惯固化”的闭环设计,逐步引导员工建立符合企业需求的思维模式,认知重构是培训的基础环节,通过理论讲解、案例分析和情景模拟等方式,帮助员工理解企业倡导的思维模式及其背后的逻辑,在创新思维培训中,可以通过对比传统思维与设计思维在解决问题时的差异,让员工认识到“打破常规”并非盲目冒险,而是基于用户需求的系统性创新,行为强化是培训的关键环节,培训需要结合实践场景,通过角色扮演、项目实操等方式,让员工在模拟或真实环境中应用新思维,并通过即时反馈强化正确行为,在团队协作培训中,可设置跨部门协作任务,让员工体验不同沟通方式对项目效率的影响,从而学会以“共赢思维”代替“本位主义”,习惯固化是培训的终极目标,通过持续的跟踪辅导、激励机制和文化浸润,让新思维逐渐内化为员工的自觉行为,企业可建立“创新提案奖励机制”,对员工在工作中体现的创新思维给予公开表彰和物质奖励,从而推动创新思维从“培训要求”变为“工作习惯”。 的设计需围绕企业战略与员工需求的交集展开,确保思维塑造的针对性与实效性,具体而言,培训内容可分为三个层次:基础层、实践层与升华层,基础层聚焦思维模式的认知启蒙,包括企业文化解读、职业素养提升等内容,针对新员工开展“企业价值观与行为准则”培训,通过老员工分享、历史故事讲解等方式,让员工快速理解“诚信、担当、协作”等价值观的内涵;针对管理者开展“教练式领导力”培训,帮助其掌握通过提问引导下属思考的技巧,而非简单下达指令,实践层强调思维模式的应用转化,结合业务场景设计专项培训,在销售团队中开展“客户成功思维”培训,通过分析客户流失案例,让员工认识到“销售结束”并非服务的终点,而是帮助客户实现价值的起点;在研发团队中开展“敏捷思维”培训,通过迭代开发模拟,让员工学会在快速变化的市场中灵活调整方案,升华层关注思维模式的创新突破,通过跨界学习、外部标杆参访等方式,激发员工的颠覆性思维,组织员工参观互联网企业,学习其“小步快跑、快速试错”的创业文化;邀请行业专家分享前沿趋势,打破员工的经验主义壁垒。

为确保培训效果,企业需建立科学的评估体系,从反应层、学习层、行为层与结果层四个维度对思维塑造效果进行量化追踪,反应层评估主要考察员工对培训的满意度,可通过问卷调研收集对课程内容、讲师表现、培训形式等方面的反馈;学习层评估用于检验员工对思维知识的掌握程度,可通过笔试、案例分析报告等方式进行;行为层评估是核心环节,需通过上级观察、同事反馈、客户评价等多元方式,跟踪员工在工作中是否体现新思维,例如员工是否主动提出创新方案、是否积极协助同事解决问题等;结果层评估则关注培训对组织绩效的贡献,可通过对比培训前后的关键指标(如项目完成效率、客户满意度、员工离职率等)分析培训的投资回报率,以下是培训效果评估的参考框架:

| 评估维度 | 评估方法 | 评估指标 |

|---|---|---|

| 反应层 | 问卷调查、访谈 | 课程满意度、讲师评分、培训形式认可度 |

| 学习层 | 笔试、实操测试、案例分析 | 知识掌握正确率、思维工具应用熟练度 |

| 行为层 | 上级评价、360度反馈、行为记录表 | 新行为出现频率、跨部门协作次数、创新提案数量 |

| 结果层 | 绩效数据对比、组织指标分析 | 项目周期缩短率、客户投诉率下降幅度、员工敬业度提升值 |

在培训实施过程中,企业还需注意避免常见误区:一是避免“一刀切”式的培训设计,应针对不同层级、不同岗位员工的思维特点定制化内容,例如基层员工侧重执行思维与协作思维,高层管理者侧重战略思维与系统思维;二是避免“重形式轻效果”的培训执行,需将培训与日常工作场景深度结合,通过“微学习”“行动学习”等方式降低学习成本,提升转化效率;三是避免“一次性培训”的思维定式,需建立培训—实践—复盘—再培训的循环机制,让员工在持续迭代中真正实现思维升级。

相关问答FAQs:

Q1:如何判断员工是否真正接受了培训所倡导的思维模式?

A1:判断员工是否接受新思维不能仅凭培训考试或口头承诺,需结合多维度行为观察:一是看主动性,员工是否在没有要求的情况下主动应用新思维解决问题,例如从“被动等待任务”转变为“主动规划工作”;二是看一致性,员工在不同场景下是否保持思维模式的一致性,例如在跨部门协作中是否始终秉持“共赢思维”;三是看持续性,新思维是否成为员工的长期习惯,而非短期“应景行为”,可通过“行为锚定量表”将抽象思维转化为可观测的行为指标,创新思维”可细化为“每月提出1项流程优化建议”“主动学习1项新工具”等具体行为,定期进行量化评估。

Q2:如果员工对培训倡导的思维模式存在抵触情绪,企业应如何应对?

A2:员工抵触新思维通常源于认知偏差或利益顾虑,企业需采取“疏导+激励”的双轨策略:通过“深度沟通”消除认知偏差,例如组织座谈会让员工表达抵触原因,通过数据对比、案例分享等方式澄清误解,如担心“创新思维”增加工作负担时,可展示某团队通过创新将工作效率提升30%的真实案例;通过“试点突破”降低抵触情绪,选择意见领袖或绩效优秀员工作为试点,让其在新思维指导下取得可见成果,通过“标杆效应”带动其他员工;通过“激励机制”强化正向反馈,将思维转变与绩效考核、晋升发展挂钩,例如对体现“客户导向思维”的员工给予绩效加分,对长期固守旧思维的员工进行针对性辅导或岗位调整,逐步形成“新思维受认可、旧思维被淘汰”的组织氛围。