中国穷人思维的形成并非单一因素导致,而是长期经济环境、教育资源、社会文化等多维度因素交织作用的结果,这种思维模式并非简单等同于“贫穷”,而是在资源匮乏的生存压力下形成的认知习惯和行为逻辑,其核心特征表现为对风险的过度规避、对即时满足的依赖、长期规划的缺失以及资源整合能力的薄弱,以下从多个维度展开分析,并结合具体表现和形成原因进行阐述。

风险规避与机会错失

在资源有限的前提下,穷人往往将“保本”置于首位,这种对风险的极端厌恶直接导致其错失发展机会,在投资选择上,他们更倾向于将资金存入银行或购买低收益理财产品,甚至宁愿持有现金,也不敢涉足任何可能亏损的领域,这种思维背后,是对生存压力的过度放大——一旦本金损失,可能直接威胁基本生活,这种“零风险”策略在通货膨胀背景下,实际上导致了财富的隐性缩水,相比之下,具备一定资本的人更愿意通过学习、试错来把握机会,即使面临短期风险,也能通过资源调配渡过难关,这种差异在职业选择上同样明显:穷人倾向于选择“稳定但低薪”的工作,如保安、保洁等,而对需要长期投入但前景广阔的职业(如技能培训、创业)望而却步,最终陷入“低收入-低投入-更低收入”的恶性循环。

即时满足与长期规划的失衡

生存压力使得穷人更关注“当下”的需求,而难以进行长期规划,这种思维在消费行为上表现为“短视”:宁愿将收入用于购买非必需的奢侈品(如新款手机、名牌服饰)以获得即时满足感,也不愿将资金投入到自我提升或资产积累中,有数据显示,低收入群体在娱乐、烟酒等非必要消费上的支出占比往往高于高收入群体,而教育、健康等长期投资的支出则明显不足,这种选择并非完全“理性”,而是心理补偿机制的作用——由于长期处于资源匮乏状态,他们希望通过短暂的高消费来缓解焦虑感,这种行为进一步削弱了其通过投资未来改变现状的可能性,长期来看,缺乏教育规划、职业规划、健康管理规划,使得穷人难以实现阶层的跃升。

资源整合能力的薄弱

穷人思维还体现在对资源的低效利用上,尤其是在社会资源和人脉资源的整合方面,由于缺乏信息渠道和社交资本,他们往往难以获取关键资源(如政策扶持、市场信息、职业机会),在创业时,富人可能通过人脉快速找到合作伙伴、融资渠道,而穷人则因“圈子封闭”只能独自摸索,增加了失败风险,对“零和博弈”的过度强化也限制了其资源整合能力:他们倾向于将他人的成功视为对自己的威胁,而非合作共赢的机会,这种心态导致其难以形成互助网络,在社区中,低收入群体之间可能因争夺有限资源(如低保名额、临时工作)而产生矛盾,而非通过集体行动争取更多外部资源。

教育观念的代际传递

教育是打破贫困循环的关键,但穷人思维往往导致对教育的认知偏差,部分家长认为“读书无用”,更倾向于让孩子尽早工作补贴家用,忽视了长期教育回报;即使重视教育,也可能因缺乏科学方法而陷入“应试教育”误区,只关注成绩而忽视能力培养,这种教育观念的代际传递,使得贫困家庭的孩子在起跑线上就处于劣势,农村家庭的孩子可能因缺乏课外读物、视野受限,难以培养创新思维和综合素质,最终在就业市场中竞争力不足,家长对教育的“功利化”期待(如认为“考上大学就能找到好工作”)也容易让孩子在面临就业压力时产生挫败感,进而放弃持续学习。

社会环境与制度因素的影响

穷人思维的形成离不开社会环境的塑造,城乡差距、教育资源分配不均、社会保障体系不完善等制度性因素,使得贫困群体难以获得公平的发展机会,偏远地区的孩子可能因师资匮乏、教学设施落后,无法接受优质教育;低收入家庭可能因一场大病就返贫,缺乏抵御风险的社会安全网,这些外部环境进一步强化了“努力也难改变命运”的消极认知,导致部分人陷入“习得性无助”,即使有机会也不敢尝试改变。

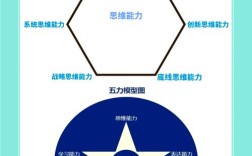

思维模式的突破路径

打破穷人思维的核心在于重构认知模式和行为习惯,需要建立“风险可控”的投资意识,通过小额试错积累经验,例如从低风险的副业开始逐步拓展;培养“延迟满足”的能力,将资源优先投入到能带来长期回报的领域(如教育、健康);主动拓展社交圈,学习资源整合技巧,例如通过社区组织、线上平台获取信息和支持;强化终身学习的意识,通过技能培训、知识更新提升自身竞争力,政府和社会组织也应发挥作用,例如通过普惠性教育、职业培训、社会保障体系为贫困群体提供外部支持,减少其生存压力,为其思维转变创造条件。

相关问答FAQs

问题1:穷人思维是否意味着穷人自身存在“缺陷”?

解答:并非如此,穷人思维本质上是一种“适应性策略”,是在资源匮乏环境下形成的生存逻辑,它并非个人缺陷,而是社会经济结构、历史文化等多重因素共同作用的结果,将贫困归因于个人“思维懒惰”或“能力不足”,忽视了系统性不平等的存在,一个生活在偏远农村的孩子,即使具备天赋,也可能因缺乏优质教育资源而难以发展,理解穷人思维需要跳出个体视角,关注结构性因素。

问题2:如何帮助贫困群体摆脱穷人思维的束缚?

解答:帮助贫困群体摆脱穷人思维需要“内外结合”的干预策略,对内,通过心理赋能和技能培训,帮助其建立自信、提升认知,例如开展财商教育、职业规划指导,让其看到通过努力改变现状的可能性;对外,通过制度优化和社会支持,为其创造公平的发展环境,例如加大教育投入、完善医疗保障、提供创业补贴和社会保障,树立成功榜样也至关重要,通过讲述脱贫故事,激发其内在动力,打破“宿命论”的认知局限。