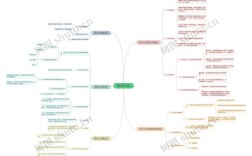

呼吸生理是理解人体气体交换、酸碱平衡及内环境稳态的核心学科,其过程涉及呼吸系统的多个器官协同运作,以及神经、体液因素的精密调控,以下从呼吸系统的解剖结构、肺通气、肺换气、气体运输、呼吸调节及临床意义六个维度,系统梳理呼吸生理的核心知识点,并辅以思维导图式的逻辑框架,帮助构建完整的知识体系。

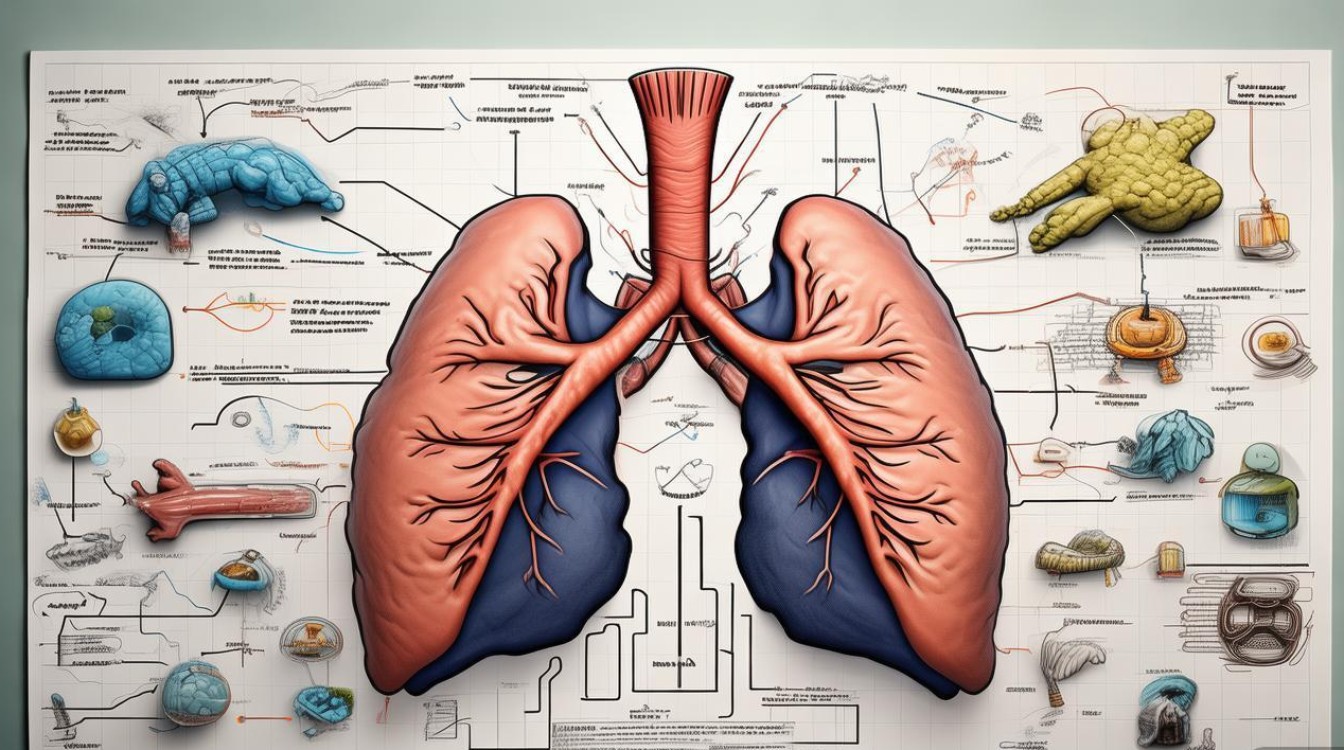

呼吸系统的解剖结构与功能

呼吸系统由呼吸道和肺两部分组成,是气体进出身体的通道和交换场所。

- 呼吸道:包括鼻、咽、喉、气管、支气管及细支气管,具有加温、加湿、过滤空气和调节气道阻力的重要功能,气管和支气管的平滑肌受迷走神经和交感神经支配,迷走神经兴奋使支气管收缩,气道阻力增加;交感神经兴奋则使支气管舒张,气道阻力减小。

- 肺泡:是肺换气的主要场所,其壁由Ⅰ型肺泡细胞(完成气体交换)和Ⅱ型肺泡细胞(分泌表面活性物质)构成,表面活性物质可降低肺泡表面张力,防止肺泡萎缩和肺水肿,早产儿因表面活性物质缺乏易出现呼吸窘迫综合征。

- 胸廓与胸膜腔:胸廓的节律性运动是通气的动力来源,胸膜腔内的负压(平静呼吸时为-0.4~-0.8kPa)是维持肺扩张的关键,若胸膜腔进入气体(气胸),负压消失可导致肺塌陷。

肺通气:肺与外界的气体交换

肺通气是指肺与外界环境之间的气体交换,其动力是呼吸肌收缩和舒张引起的胸廓容积变化,阻力包括弹性阻力(70%)和非弹性阻力(30%,气道阻力为主)。

- 肺通气过程:

- 吸气:膈肌收缩(下降)和肋间外肌收缩(胸廓扩大)→ 胸腔容积增大→ 肺内压低于大气压→ 气体进入肺。

- 呼气:膈肌和肋间外肌舒张→ 胸腔容积缩小→ 肺内压高于大气压→ 气体排出肺(平静呼吸为被动过程,用力呼气需肋间内肌和腹肌参与)。

- 肺容积与肺容量:

- 肺容积:包括潮气量(平静呼吸时每次吸入或呼出的气量,约500ml)、补吸气量、补呼气量和残气量(最大呼气后肺内剩余气量)。

- 肺容量:深吸气量(潮气量+补吸气量)、功能残气量(补呼气量+残气量,反映肺泡气体的缓冲功能)、肺活量(最大吸气后尽力呼气的气量,反映肺通气储备)和肺总量(肺活量+残气量)。

- 肺通气功能评价:

- 肺通气量:每分通气量=潮气量×呼吸频率(平静呼吸约6-8L/min),剧烈运动时可增至100L/min以上。

- 肺泡通气量:(潮气量-无效腔气量)×呼吸频率(无效腔指鼻、咽、气管等不参与气体交换的腔道容积,约150ml),是真正有效的气体交换量,深而慢的呼吸比浅而快的呼吸更高效。

肺换气:肺泡与血液的气体交换

肺换气是指肺泡气与肺毛细血管血液之间的气体交换,其动力是气体的分压差。

- 换气原理:

- 分压差:肺泡气PO₂(约104mmHg)>静脉血PO₂(约40mmHg),O₂从肺泡向血液扩散;肺泡气PCO₂(约40mmHg)<静脉血PCO₂(约46mmHg),CO₂从血液向肺泡扩散。

- 扩散速率:与分压差、扩散面积、温度成正比,与扩散距离、分子量平方根成反比,运动时肺毛细血管开放增多,扩散面积增大(约70m²→100m²),换气效率提高。

- 影响换气的因素:

- 呼吸膜厚度:肺纤维化、肺水肿时呼吸膜增厚,扩散速率下降。

- 通气/血流比值(V/Q):静息时每分肺泡通气量(4.2L/min)与每分肺血流量(5L/min)的比值为0.84,此时换气效率最高,比值增大(如肺栓塞)意味着部分肺泡无血流,形成“无效腔”;比值减小(如支气管阻塞)意味着部分血液未经气体交换,形成“功能性动-静脉分流”。

气体运输:血液对O₂和CO₂的运输

气体运输是实现O₂供应和CO₂排出的重要环节,主要通过血液完成。

- O₂的运输:

- 物理溶解:占血液O₂总量的1.5%,与PO₂成正比。

- 氧合血红蛋白(HbO₂):占98.5%,是主要运输形式,Hb与O₂的结合是可逆的,氧解离曲线呈“S”形,反映Hb与O₂的亲和力:

- 曲线中段(PO₂ 40-60mmHg):坡度较陡,PO₂轻微变化即可引起O₂饱和度显著变化(如组织代谢增强时,PO₂下降,O₂释放增多)。

- 曲线上段(PO₂ 60-100mmHg):坡度较缓,适合肺泡气PO₂波动时的O₂ loading。

- 影响因素:pH↓、PCO₂↑、温度↑(如组织代谢旺盛时)→ 氧解离曲线右移→ O₂释放增多;反之,CO中毒、pH↑等使曲线左移→ O₂释放减少。

- CO₂的运输:

- 物理溶解:占5%。

- 碳酸氢盐(HCO₃⁻):占88%,是主要运输形式(CO₂+H₂O→H₂CO₃→H⁺+HCO₃⁻,在红细胞内碳酸酐酶催化下完成)。

- 氨基甲酸血红蛋白:占7%,CO₂与Hb的氨基结合生成,反应迅速且可逆。

呼吸的神经与体液调节

呼吸运动的节律和深度通过神经和体液因素精确调控,以适应机体代谢需求。

-

神经调节:

- 呼吸中枢:位于延髓和脑桥,延髓基本呼吸节律产生中枢(背侧呼吸组和腹侧呼吸组),脑桥调整呼吸中枢(长吸中枢和呼吸调整中枢),使呼吸节律均匀。

- 反射性调节:

- 肺牵张反射:由肺扩张或缩小引起的吸气抑制或兴奋反射(“黑-伯反射”),平静呼吸时作用较弱,深呼吸时防止肺过度扩张。

- 化学感受性反射:是调节呼吸最重要的方式,包括:

- 外周化学感受器:颈动脉体和主动脉体,主要对PO₂↓(<60mmHg)、PCO₂↑、pH↓敏感,冲动经窦神经和主动脉神经传入延髓,使呼吸加深加快。

- 中枢化学感受器:位于延髓腹外侧表面,对脑脊液H⁺浓度变化敏感(PCO₂通过使H₂CO₃解离产生H⁺发挥作用),是调节CO₂运输的主要感受器。

-

体液调节:

- 动脉血PO₂、PCO₂和pH是调节呼吸的三大关键因素:

- PCO₂↑:是最强烈的呼吸刺激,通过中枢和外周化学感受器使呼吸加深加快(过度通气可导致呼吸性碱中毒)。

- PO₂↓:当PO₂<60mmHg时,刺激外周化学感受器,对中枢的直接作用抑制(缺氧对呼吸中枢有毒性作用)。

- pH↓(酸中毒):刺激外周和中枢化学感受器,使通气增强(如糖尿病酮症酸中毒患者出现Kussmaul呼吸)。

- 动脉血PO₂、PCO₂和pH是调节呼吸的三大关键因素:

呼吸生理的临床意义

呼吸生理异常是多种疾病的核心病理生理基础,临床常见问题包括:

- 低氧血症:原因包括肺通气不足(如呼吸肌麻痹)、弥散障碍(如肺纤维化)、V/Q失调(如COPD)和肺动-静脉分流(如先天性心脏病)。

- 高碳酸血症:常见于慢性阻塞性肺疾病(COPD)、中枢性呼吸抑制(如吗啡过量)和呼吸肌疲劳。

- 酸碱平衡紊乱:呼吸性酸中毒(PCO₂↑)或呼吸性碱中毒(PCO₂↓)可继发或伴随代谢性改变,需结合pH和HCO₃⁻判断类型。

呼吸生理核心知识点速查表

| 模块 | 核心概念 | 关键参数/机制 | 临床意义 |

|---|---|---|---|

| 肺通气 | 肺泡通气量 | (潮气量-无效腔气量)×呼吸频率 | 评价有效通气,指导机械通气参数设置 |

| 肺换气 | 通气/血流比值(V/Q) | 正常值0.84,>0.84为无效腔,<0.84为分流 | COPD、肺栓塞等疾病的病理生理基础 |

| O₂运输 | 氧解离曲线 | 右移:酸中毒、CO₂↑、温度↑;左移:碱中毒、CO中毒 | 组织氧供调节,指导休克、缺氧的治疗 |

| CO₂运输 | 碳酸氢盐形式运输 | 依赖红细胞内碳酸酐酶,受pH和PCO₂影响 | 代谢性酸中毒与呼吸性酸中毒的鉴别诊断 |

| 呼吸调节 | 中枢化学感受器 | 对脑脊液H⁺敏感,调节CO₂潴留的呼吸反应 | 慢性呼衰患者对CO₂刺激反应下降,依赖低氧驱动呼吸 |

相关问答FAQs

Q1:为什么深而慢的呼吸比浅而快的呼吸更高效?

A1:肺泡通气量=(潮气量-无效腔气量)×呼吸频率,无效腔气量(约150ml)是每次呼吸中不参与气体交换的气量,若潮气量(500ml)接近无效腔,则每次有效通气量仅350ml;若深呼吸时潮气量增至1000ml,则有效通气量达850ml,因此深而慢的呼吸可提高肺泡通气效率,减少呼吸做功,避免通气不足。

Q2:COPD患者为何出现“桶状胸”和“缩唇呼吸”?

A2:COPD患者因小气道阻塞,呼气困难导致气体潴留,肺过度膨胀,胸廓前后径增大形成“桶状胸”;为对抗气道阻力,患者通过缩唇(如吹口哨样)延长呼气时间,保持气道内压防止小气道过早塌陷,促进CO₂排出,是机体的一种代偿机制。