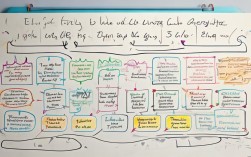

南亚作为世界上人口最密集、文化最多元的地区之一,其地理环境、历史演变、经济发展和社会结构都具有鲜明的独特性,要全面理解南亚,可以从自然地理、历史脉络、政治格局、经济发展、社会文化等多个维度构建思维导图,每个主分支下又包含若干关键子节点,形成系统化的知识网络。

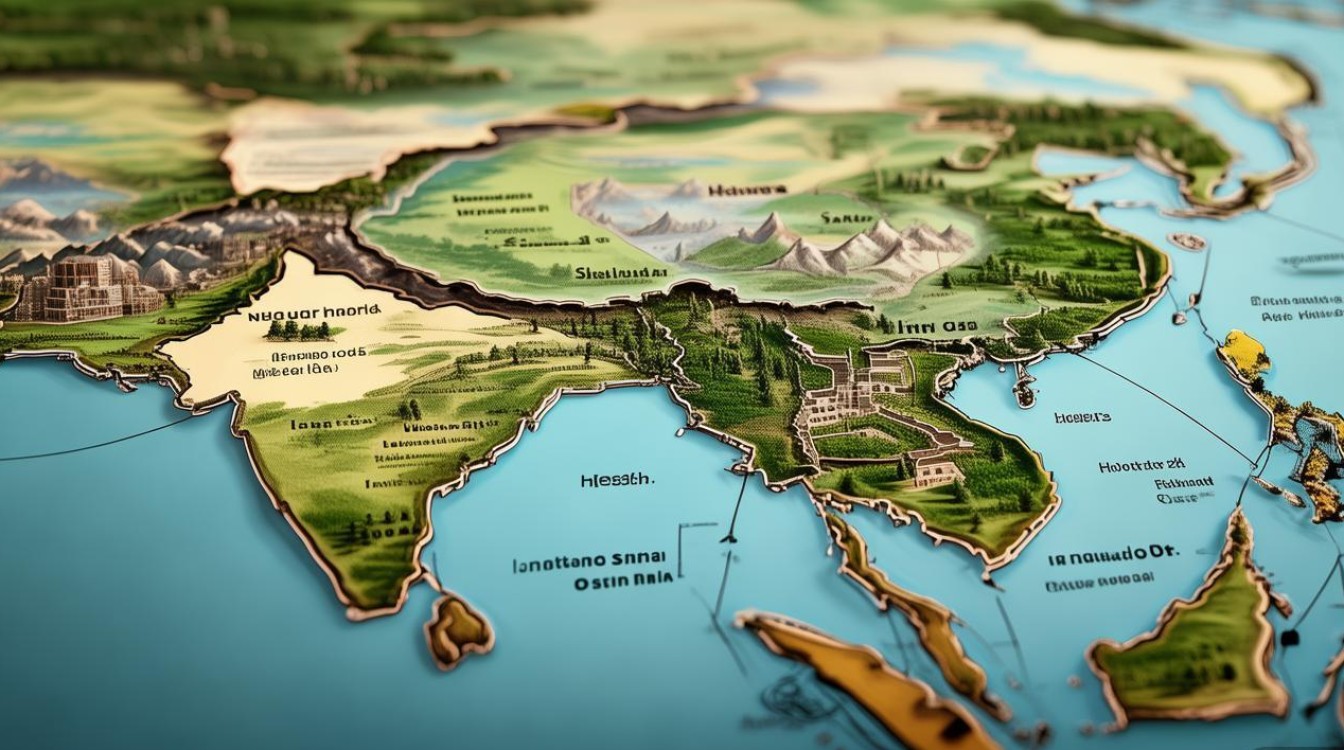

自然地理:南亚的“骨架”与“底色”

南亚的自然地理以“三面环山、一面临海”的次大陆为基本格局,北部是喜马拉雅山脉,中部是印度河-恒河平原,南部是德干高原,这种地形深刻影响了气候、河流和人类聚落分布,气候上,南亚以热带季风气候为主,分为雨季(6-10月)和旱季(11月-次年5月),降水时空分布不均导致旱涝灾害频发,如印度每年因季风异常造成的农业损失占GDP的1.5%左右,河流系统中,印度河、恒河、布拉马普特拉河是生命线,恒河盆地养育了南亚超过40%的人口,但也面临水资源污染和过度开发的挑战,恒河中下游的溶解氧含量仅为标准的1/3,南亚的生物多样性丰富,拥有西高止山脉等全球34个生物多样性热点之一,但森林覆盖率不足20%,生态压力显著。

历史脉络:文明碰撞与融合的“记忆链”

南亚的历史是一部多元文明交织的史诗,古代印度河流域文明(约公元前2600-1900年)以摩亨佐·达罗和哈拉帕为代表,已形成城市规划、排水系统等先进文明,后因气候变化等原因衰落,吠陀时代(约公元前1500-500年)雅利安人入侵带来了种姓制度雏形和印度教文化,佛教与耆那教在列国时代(约公元前600-400年)兴起,孔雀王朝(公元前324-185年)在阿育王时期实现首次大一统,将佛教传播至亚洲各地,中世纪德里苏丹国(1206-1526年)和莫卧儿帝国(1526-1857年)带来了伊斯兰文化,泰姬陵等建筑成为融合象征,1757年普拉西战役后,英国通过东印度公司逐步殖民,1857年民族大起义后直接统治,殖民时期的铁路、英语教育和行政体系深刻塑造了现代南亚,1947年印巴分治以宗教为边界,导致大规模人口迁移和克什米尔问题,至今影响地区稳定。

政治格局:多国体系与冲突的“棋盘”

南亚现有8个国家,其中印度、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、不丹、斯里兰卡为印度洋沿岸国,阿富汗、马尔代夫为内陆岛国,印度作为最大国家,面积占南亚44%,人口超14亿,实行联邦议会制,是地区唯一核大国和主要经济体,但也面临教派矛盾、地方分离主义等挑战,巴基斯坦是伊斯兰共和国,与印度因克什米尔问题爆发三次战争,政局长期受军方影响,经济依赖外援,孟加拉国1971年从巴基斯坦独立后,通过成衣出口成为全球第二大服装出口国,但人口密度高达每平方公里1265人,资源压力巨大,尼泊尔和不丹为内陆国,不丹实行君主立宪制,以“国民幸福指数”闻名;尼泊尔2015年实施新宪法,联邦制结构复杂,斯里兰卡僧伽罗族与泰米尔族的族群冲突曾持续26年,2009年后逐步恢复稳定,阿富汗虽地理上属于西亚,文化上与南亚关联紧密,2021年塔利班重掌政权后,地区安全格局生变,马尔代夫则面临海平面上升威胁,旅游业是其经济支柱。

经济发展:多元增长与转型的“动力源”

南亚经济呈现“双速增长”特征:印度作为“金砖国家”之一,2023年GDP达3.7万亿美元,服务业占55%,IT产业全球领先,但制造业仅占15%,基础设施短板明显;孟加拉国、尼泊尔等国近年GDP增速超6%,依赖成衣出口和侨汇(尼泊尔侨汇占GDP的28%),农业仍是南亚多数国家的生计基础,吸纳了约45%的劳动力,但生产率低下,印度小麦单产仅为中国的60%,能源方面,南亚石油进口依赖度超80%,印度通过“国际太阳能联盟”推动可再生能源,但煤电仍占主导,区域合作机制南亚区域合作联盟(SAARC)因印巴矛盾进展缓慢,而“孟加拉湾多部门技术与经济倡议”(BIMSTEC)等次区域合作更具活力,数字经济快速发展,印度班加罗尔、巴基斯坦伊斯兰堡成为全球IT外包中心,但数字鸿沟依然显著,农村地区互联网普及率不足30%。

社会文化:多元共生与冲突的“万花筒”

南亚是宗教博物馆,印度教、伊斯兰教、佛教、锡克教、耆那教等在此发源或盛行,印度教徒占南亚人口约68%,穆斯林占29%,两国宗教结构差异导致分治后的长期对立,语言上,有22种官方语言和1000多种方言,印地语和英语是印度的通用语,斯里兰卡的僧伽罗语和泰米尔语并存,社会结构中,种姓制度虽在法律上废除,但仍是印度社会分层的重要隐性因素,达利特(“不可接触者”)仍面临歧视,性别问题突出,南亚女性劳动参与率仅27%,低于全球平均水平,童婚现象在阿富汗、孟加拉国等国依然存在,尼泊尔15-19岁女性已婚比例达18%,文化上,宝莱坞电影、印度瑜伽、巴基斯坦乌尔都语文学等影响力深远,但现代化与传统文化冲突加剧,如印度阿约提亚寺庙争议、阿富汗女性教育权受限等议题持续引发社会辩论。

相关问答FAQs

Q1:南亚地区为何频发自然灾害?

A1:南亚自然灾害频发是自然与人为因素共同作用的结果,自然方面,热带季风气候导致降水集中,恒河盆地年降水量达2000-3000毫米,且年际变率大,易引发洪涝;喜马拉雅山脉地质活动活跃,地震风险高(如2015年尼泊尔7.8级地震致9000人死亡),人为因素包括:森林覆盖率下降(印度独立时森林覆盖率曾超30%,目前降至21%)削弱水源涵养能力;无序城市化导致排水系统滞后(如孟买2005年洪涝致1000人死亡);气候变化加剧极端天气,2022年巴基斯坦洪灾覆盖1/3国土,3300万人受灾,贫困地区防灾能力弱,预警系统和基础设施不足放大了灾害损失。

Q2:印度为何能成为全球IT服务外包中心?

A2:印度IT产业的崛起得益于多重优势:政策上,1991年经济改革放宽外资限制,设立“软件技术园区”提供税收优惠;人才上,英语普及率高(约1.3亿人使用英语),每年培养约150万理工科毕业生,班加罗尔、海得拉巴等城市形成IT产业集群;成本优势显著,早期欧美企业可将人力成本降低60%-70%;时区优势使其能与欧美市场形成“24小时工作链”,印度企业如塔塔咨询、Infosys等通过标准化流程和质量认证(CMMI)建立全球竞争力,但挑战也日益凸显,高端人才缺口、本土企业创新能力不足、中国和东南亚国家的竞争(如菲律宾的BPO产业)正推动印度向“IT制造+研发”转型。