在探讨会计学和会计哪个好就业这一问题时,首先需要明确两者的概念与范畴,会计学作为一门学科,是研究如何确认、计量、记录和报告经济活动信息的科学,属于管理学或经济学下的一个分支专业,通常在高等教育阶段开设,培养具备扎实理论基础和系统专业知识的复合型人才;而“会计”则更多指向具体的职业岗位,是企业或组织中负责财务核算、报表编制、税务处理等工作的实际职位,更侧重于实践操作和应用技能,从就业角度分析,两者并非对立关系,而是“学科培养”与“职业需求”的衔接,其就业前景的差异主要体现在培养体系、岗位适配性、职业发展路径等方面,需结合教育背景、行业需求和个人规划综合判断。

培养体系差异:学科基础与岗位能力的匹配度

会计学作为专业教育,其核心优势在于系统化的知识构建,本科阶段的会计学课程通常包括《中级财务会计》《高级财务会计》《审计学》《税法》《财务管理》等,辅以经济学、管理学、统计学等基础学科,培养学生的理论分析能力、风险判断能力和跨学科整合能力,这种体系化教育使学生不仅掌握会计核算技能,更能理解会计准则背后的逻辑(如会计信息质量要求、会计政策选择的经济后果),为应对复杂业务场景(如企业并购、跨境投资、金融工具创新)奠定基础,高校会计学专业常与行业协会(如中国注册会计师协会)、企业合作开展实习项目,部分院校还开设ACCA(特许公认会计师)、CPA(注册会计师)方向班,帮助学生考取国际或国内权威证书,提升就业竞争力。

相比之下,“会计”岗位更侧重于实操能力,其就业门槛相对灵活,对于基础会计岗位(如出纳、费用会计、应收应付会计),企业更看重应聘者的熟练度(如财务软件操作、发票管理、银行对接流程),部分中小企业甚至接受非专业背景但具备相关培训经验的人员,这类岗位的招聘要求通常为“大专及以上学历,会计相关专业优先,有1-2年工作经验者优先”,对理论深度要求较低,但对细心、耐心、责任心等职业素养要求较高,缺乏系统学科背景的从业者可能在职业发展中遇到瓶颈,例如在晋升为财务主管、财务经理时,因缺乏财务管理、成本控制、战略分析等知识体系而受限。

行业需求分析:不同岗位对“学科”与“职业”的侧重

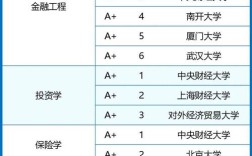

从行业需求看,会计学专业的毕业生在就业市场中具有更广泛的适配性,大型企业、上市公司、会计师事务所、金融机构(如银行、证券公司)等对人才的要求较高,明确招聘“会计学、财务管理等相关专业本科及以上学历”,且优先录用持有CPA、ACCA等证书的毕业生,四大会计师事务所(普华永道、德勤、安永、毕马威)的审计助理岗位,不仅要求应聘者熟悉会计准则和审计流程,还需具备较强的英语能力(如ACCA全科通过者可免试部分科目)和数据分析能力(如Excel高级功能、Python基础),这些正是会计学专业系统培养的核心能力,政府与事业单位(如财政局、税务局、审计署)的财务岗位、高校及研究机构的教职岗位,均要求硕士及以上学历的会计学专业背景,学科背景成为硬性门槛。

而“会计”岗位的需求则呈现“金字塔”结构:基层岗位需求量大,但竞争激烈且薪资水平较低;中高层岗位需求有限,但对综合能力要求极高,据智联招聘2023年数据,全国基础会计岗位招聘需求占比约65%,平均月薪集中在4000-6000元(二三线城市)或6000-8000元(一线城市);而财务经理、财务总监等岗位需求占比不足5%,平均月薪普遍在1.5万元以上,且要求具备5年以上工作经验、CPA证书及团队管理能力,对于非会计学专业的从业者,若想进入中高层岗位,往往需要通过在职教育(如考取会计学硕士、攻读MBA)或考取专业证书弥补理论短板,职业发展路径相对曲折。

职业发展路径:长期成长性与学科优势的体现

会计学专业的职业发展路径更具可持续性和抗风险能力,由于具备扎实的理论基础,毕业生在入职后不仅能够快速适应基础岗位,还能在3-5年内向专业领域纵深发展,如成为税务专员、审计经理、财务分析师等,会计学专业背景的员工在参与企业IPO、资产重组、税务筹划等复杂项目时,能更准确地运用会计准则和税法规定,为企业规避风险、创造价值,从而获得更多晋升机会,随着人工智能、大数据在财务领域的应用(如智能记账、机器人流程自动化RPA),传统会计岗位正面临转型,而会计学专业教育中的“管理会计”“财务大数据分析”等课程,使毕业生更易掌握智能化工具,向“财务+技术”的复合型人才转型,就业竞争力显著提升。

对于“会计”岗位从业者,尤其是非科班出身者,职业发展更依赖经验积累和证书支撑,一名出纳通过自学考取初级会计职称,再积累2年费用会计经验后,可晋升为总账会计,但若想进一步发展,往往需要考取CPA证书或攻读在职本科/硕士,这种“经验+证书”的成长路径虽然可行,但相较于会计学专业毕业生的“理论+实践”双轨培养,在知识体系的完整性和职业广度上存在差距,基层会计岗位的替代性较高,随着财务共享中心的普及和智能软件的普及,简单重复的核算工作(如发票录入、银行对账)正逐渐被自动化取代,缺乏学科背景的从业者可能面临被淘汰的风险。

就业前景对比:数据与趋势的客观分析

从就业率和薪资水平看,会计学专业毕业生整体优势明显,教育部数据显示,2022年全国会计学专业本科毕业生就业率约为85%-90%,高于本科平均水平(约80%),其中进入大型企业、会计师事务所、金融机构的比例超过40%,薪资方面,据《2023年中国大学生就业报告》,会计学专业毕业生毕业半年后平均月薪为5500元左右,3年后平均月薪可达9000-12000元,具备CPA证书或硕士学历者薪资水平上浮30%-50%,相比之下,非会计学专业从事基础会计岗位的从业者,毕业半年后平均月薪约为4000-5000元,3年后增长至6000-8000元,薪资涨幅和天花板均低于会计学专业毕业生。

从行业趋势看,随着我国资本市场的完善和企业合规要求的提高,对高素质会计人才的需求持续增长。《“十四五”国家审计工作发展规划》明确提出“加强复合型审计人才培养”,要求审计人员兼具会计、法律、信息技术等知识;《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新准则的实施,也要求会计人员具备更强的专业判断能力,这些趋势均表明,会计学专业培养的“理论扎实、技能全面”的人才更符合行业需求,就业稳定性和发展潜力更高。

会计学专业与会计岗位的协同关系

“会计学”作为学科教育与“会计”作为职业岗位并非对立,而是“源”与“流”的关系:会计学专业为会计岗位提供人才支撑,而会计岗位的需求反哺学科教育的改革方向,从就业角度看,会计学专业凭借系统化的知识体系、广泛的行业适配性和长期的职业发展优势,整体就业前景优于单纯从事会计岗位的非专业背景者,但需注意的是,会计学专业的毕业生仍需通过实习、考取证书、积累实践经验等方式,将理论知识转化为岗位能力,才能真正实现“好就业”到“就好业”的跨越;而基层会计岗位从业者若能通过在职教育弥补学科短板,也有机会实现职业突破,无论是选择会计学专业还是从事会计岗位,持续学习、提升专业能力和适应行业变化,才是实现职业发展的核心要素。

相关问答FAQs

Q1:非会计学专业的人,想从事会计工作,需要具备哪些条件?

A1:非会计学专业从业者进入会计领域,需重点弥补三方面短板:一是理论知识,建议通过考取初级会计职称、学习会计实操课程(如《基础会计》《成本会计》)掌握会计核算流程;二是实操技能,熟练使用Excel(如VLOOKUP、数据透视表)、用友、金蝶等财务软件,积累发票管理、纳税申报等实践经验;三是职业证书,初级会计职称是入门必备,长期发展可考取CPA、ACCA等证书提升竞争力,实习经验尤为重要,可通过企业财务岗位实习或代理记账公司兼职积累实战经验。

Q2:会计学专业毕业生,在就业时如何选择行业和岗位?

A2:会计学专业毕业生选择行业和岗位时,可结合个人兴趣、职业规划及行业前景综合判断:若想快速积累经验且抗压能力强,可选择会计师事务所(如四大会计师事务所)的审计岗位,接触不同行业业务,考取CPA证书;若追求稳定且对政策敏感,可考虑政府事业单位、国企的财务岗位,关注事业单位联考或国企校园招聘;若对数据分析和企业管理感兴趣,可选择大型企业的财务分析(FP&A)、预算管理岗位,或向管理会计(CMA)方向发展;若对金融领域感兴趣,可进入银行、证券公司的财务部或投行部,考取FRM(金融风险管理师)等证书复合背景。