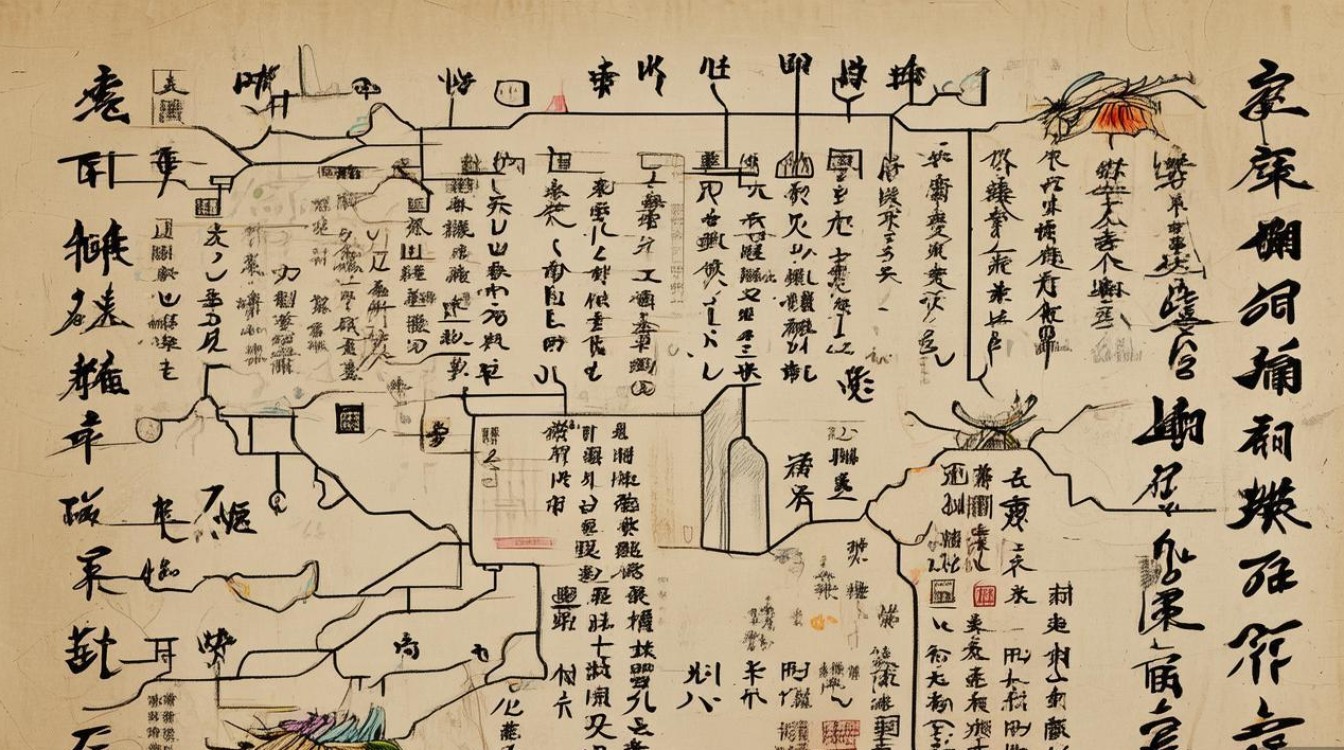

古诗《使至塞上》是唐代诗人王维的代表作之一,以其雄浑壮阔的边塞风光和深沉的思乡之情著称,要全面理解这首诗,可以从创作背景、诗歌内容、艺术特色、情感主题及后世影响等多个维度展开,以下通过思维导图的形式详细解析,并结合表格梳理关键信息。

创作背景

王维于唐玄宗开元二十五年(737年)被监察御史出使凉州(今甘肃武威),当时河西节度副使崔希逸大破吐蕃军,王维奉诏出塞宣慰,途中写下此诗,此时正值盛唐,国力强盛,边塞诗题材盛行,王维以使臣身份亲历塞外,既目睹了战争的壮烈,也感受到了边塞的苍凉,为诗歌创作提供了真实素材。

解析

全诗共八句,可分为四联,每联各有侧重:

-

首联:单车欲问边,属国过居延

“单车”点明使臣身份之孤单,“问边”交代出使目的。“属国”指附属国,“居延”是汉代边塞地名,暗示行程之远,这两句以简洁的笔勾勒出诗人孤身远赴边塞的背景,空间感与历史感交织。 -

颔联:征蓬出汉塞,归雁入胡天

“征蓬”随风飘转的蓬草,喻诗人漂泊无定;“归雁”南归的大雁,反衬诗人无法归乡的无奈,以自然意象为喻,边塞的荒凉与诗人的孤寂跃然纸上。 -

颈联:大漠孤烟直,长河落日圆

此联为千古名句,描绘塞外黄昏景象。“大漠”“孤烟”“长河”“落日”四个意象组合,构图简洁而意境雄浑。“直”字写出孤烟的挺拔,“圆”字勾勒落日的浑厚,以极简的线条勾勒出边塞的苍茫壮阔,体现了王维“诗中有画”的艺术特色。 -

尾联:萧关逢候骑,都护在燕然

“萧关”为边塞关名,“候骑”是侦察骑兵,点明已抵达前线。“都护在燕然”借用东汉窦宪燕然勒石的典故,暗示唐军大捷的捷报,尾联由景及事,以实笔收束,既呼应首联的“问边”,又展现了盛唐的军威。

艺术特色

- 诗画结合:王维精通书画,诗中“大漠孤烟直,长河落日圆”如同一幅水墨画,注重线条与色彩的对比,视觉冲击力极强。

- 情景交融:通过“征蓬”“归雁”等意象,将个人情感与边塞景物紧密结合,情景相生,意境深远。

- 虚实相生:既有“孤烟直”“落日圆”的实景,又有“属国过居延”“都护在燕然”的历史典故与虚指,拓展了诗歌的时空维度。

- 语言凝练:全诗仅40字,却涵盖行程、景物、事件、情感等多重内容,语言精准而富有张力。

情感主题

- 孤寂与思乡:诗人以“征蓬”“归雁”自喻,流露出对故乡的思念,但并未沉溺于个人情感,而是将个人置于边塞壮阔的背景中,显得更为深沉。

- 对边塞风光的赞美:通过“大漠孤烟直,长河落日圆”等句,展现了边塞的雄浑之美,体现了盛唐文人开阔的胸襟。

- 对国家军力的自豪:尾联借“都护在燕然”的典故,暗示唐军的胜利,流露出对国家强盛的赞美。

后世影响

《使至塞上》以其独特的艺术成就成为边塞诗的典范,尤其是“大漠孤烟直,长河落日圆”一联,被后世誉为“千古壮观”的名句,宋代苏轼评价王维“诗中有画,画中有诗”,此诗正是这一特点的集中体现,诗歌中体现的家国情怀与边塞意象,对后世边塞诗创作产生了深远影响。

关键信息梳理

以下是《使至塞上》的核心要素表格总结:

| 类别 | |

|---|---|

| 作者 | 王维(唐代诗人,字摩诘,被誉为“诗佛”) |

| 创作时间 | 唐玄宗开元二十五年(737年) |

| 体裁 | 五言律诗 |

| 核心意象 | 单车、征蓬、归雁、大漠、孤烟、长河、落日、萧关、候骑、都护、燕然 |

| 名句 | 大漠孤烟直,长河落日圆 |

| 艺术手法 | 比喻(征蓬、归雁)、对仗(颔联、颈联)、用典(燕然勒石) |

| 情感基调 | 孤寂、豪迈、思乡、自豪 |

相关问答FAQs

问题1:为什么说“大漠孤烟直,长河落日圆”是“诗中有画”的典范?

解答:这两句诗通过“大漠”“孤烟”“长河”“落日”四个意象,构建了一幅简洁而富有张力的边塞黄昏图,诗人以“直”字描绘孤烟的挺拔,以“圆”字勾勒落日的浑圆,线条清晰,色彩对比强烈,如同绘画中的构图技巧,诗句没有直接抒情,而是通过景物描写传递情感,符合王维“诗中有画”的艺术追求,因此被誉为典范。

问题2:《使至塞上》如何体现盛唐气象?

解答:盛唐气象以开阔、自信、豪迈为特征,这首诗通过多个层面得以体现:一是边塞景象的雄浑壮阔,如“大漠孤烟直,长河落日圆”,展现了盛唐文人面对自然的开阔胸襟;二是尾联借用“燕然勒石”的典故,暗示唐军大捷,流露出对国家军力的自豪;三是诗人虽身处孤寂之境,却未消沉,而是以积极笔触描绘边塞,体现了盛唐昂扬向上的精神风貌。