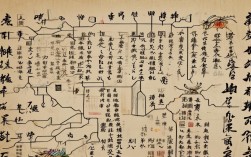

古诗思维导图是一种将古典诗歌的结构、意象、情感、手法等要素系统化梳理的可视化工具,它通过树状图、流程图或关系网络等形式,将零散的知识点串联成有机整体,帮助学习者快速把握古诗的核心脉络,无论是初学者理解诗歌大意,还是研究者进行深度分析,思维导图都能提供清晰的框架,让古诗学习从“碎片化记忆”转向“结构化认知”。

古诗思维导图的核心要素构建

古诗思维导图的绘制需围绕诗歌的核心要素展开,通常包括“作者背景”“创作背景”“诗歌体裁”“核心意象”“情感主旨”“艺术手法”“语言风格”七大模块,每个模块下可细分具体子项,形成层层递进的知识网络。

作者与创作背景:诗歌的“根脉”

作者的人生经历、思想倾向直接影响诗歌的立意,杜甫的“诗史”风格与其颠沛流离的生活密切相关,李白的豪放飘逸则源于其道家思想与游历经历,在思维导图中,需标注作者的生卒年、字号、代表作品、文学流派(如“唐宋八大家”“婉约派”“豪放派”),以及创作时的社会背景(如安史之乱、靖康之变)或个人境遇(如被贬、送别),绘制《赤壁》思维导图时,需关联杜牧所处的晚唐时期(藩镇割据、国势衰微),以及他怀才不遇的感慨,才能理解“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”的深层寓意。

诗歌体裁:形式的“骨架”

古诗体裁多样,不同体裁在格律、篇幅、手法上各有特点,思维导图中可按“古体诗”“近体诗”(包括律诗、绝句)“词”“曲”分类,并标注各自的特征,律诗需讲究“平仄对仗”,中间两联必须对仗;词则需依据词牌填写,分上下阕,如《念奴娇·赤壁怀古》为“大词”,气势恢宏,而《如梦令》为“小令”,清新婉约,通过对比不同体裁的导图分支,能清晰把握诗歌形式的规范性与灵活性。

核心意象:情感的“载体”

古诗常通过意象传递情感,如“月亮”多表思乡,“杨柳”多喻离别,“梅花”象征高洁,思维导图需列出诗歌中的核心意象,并标注其象征意义和文化内涵,以《静夜思》为例,“月光”“霜”“故乡”是核心意象,可进一步延伸:月光——皎洁、宁静、思乡;霜——清冷、孤独;故乡——温暖、归宿,可关联同类意象的其他诗句,如“举头望明月,低头思故乡”与“海上生明月,天涯共此时”的共通情感,形成意象网络。

情感主旨:诗歌的“灵魂”

情感是古诗的灵魂,思维导图需提炼诗歌的核心情感(如喜悦、悲愤、忧愁、闲适),并梳理情感发展的逻辑,陆游《示儿》的情感脉络是“临终遗憾(死去元知万事空)→ 盼望统一(但悲不见九州同)→ 嘱托嘱告(家祭无忘告乃翁)”,可按此顺序绘制分支,层层递进展现情感变化,对于情景交融的诗,还需标注“景”与“情”的对应关系,如《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦”的萧瑟之景与“断肠人在天涯”的悲凉之情。

艺术手法:表达的“技巧”

艺术手法是诗歌赏析的重点,包括修辞(比喻、拟人、夸张、借代等)、表现手法(借景抒情、托物言志、虚实结合、用典等)和结构技巧(卒章显志、首尾呼应、铺垫等),思维导图需分类列举手法,并结合诗句分析其作用,李煜“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”用“比喻(愁如春水)”和“夸张(一江春水)”将抽象愁绪具象化;王维“大漠孤烟直,长河落日圆”用“白描”勾勒边塞雄浑景象,通过手法分支的细化,能深入理解诗歌的表达效果。

语言风格:文体的“气质”

语言风格体现诗人的个人特色,如陶渊明的“平淡自然”,杜甫的“沉郁顿挫”,李白的“豪放飘逸”,李清照的“婉约清新”,思维导图中可标注关键词,并举例说明,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中“大江东去,浪淘尽”的雄浑语言体现其豪放风格,而“人生如梦,一尊还酹江月”则流露旷达与超脱,对比不同诗人的风格分支,可培养对诗歌语言的敏感度。

古诗思维导图的绘制步骤与应用

绘制步骤

(1)确定中心主题:将诗歌标题(如《登高》)置于导图中心,用图像或符号突出。

(2)主分支扩展:围绕前述七大模块绘制一级分支,每个模块用不同颜色区分。

(3)子分支细化:在一级分支下添加二级、三级子项,如“作者背景”下分“生平经历”“思想主张”“创作风格”等。

(4)关联与标注:用箭头或连线关联相关要素(如“意象”与“情感”),并标注关键诗句或分析要点。

(5)优化与美化:调整布局,添加图标、符号(如用“🌙”代表月亮),提升可读性。

应用场景

(1)学习记忆:通过导图梳理诗歌知识点,替代死记硬背,例如将《琵琶行》的情节(江心听琵琶—共忆往事—感慨身世)与情感(悲凉—共情—同情)串联,形成故事线记忆。

(2) 深度赏析:研究者可通过导图对比不同诗歌的异同,如比较李白《将进酒》与苏轼《江城子·密州出猎》的“豪放”风格差异。

(3) 教学工具:教师可引导学生分组绘制导图,合作探究诗歌内涵,如分析《春望》中“国破山河在,城春草木深”的“以乐景写哀情”手法。

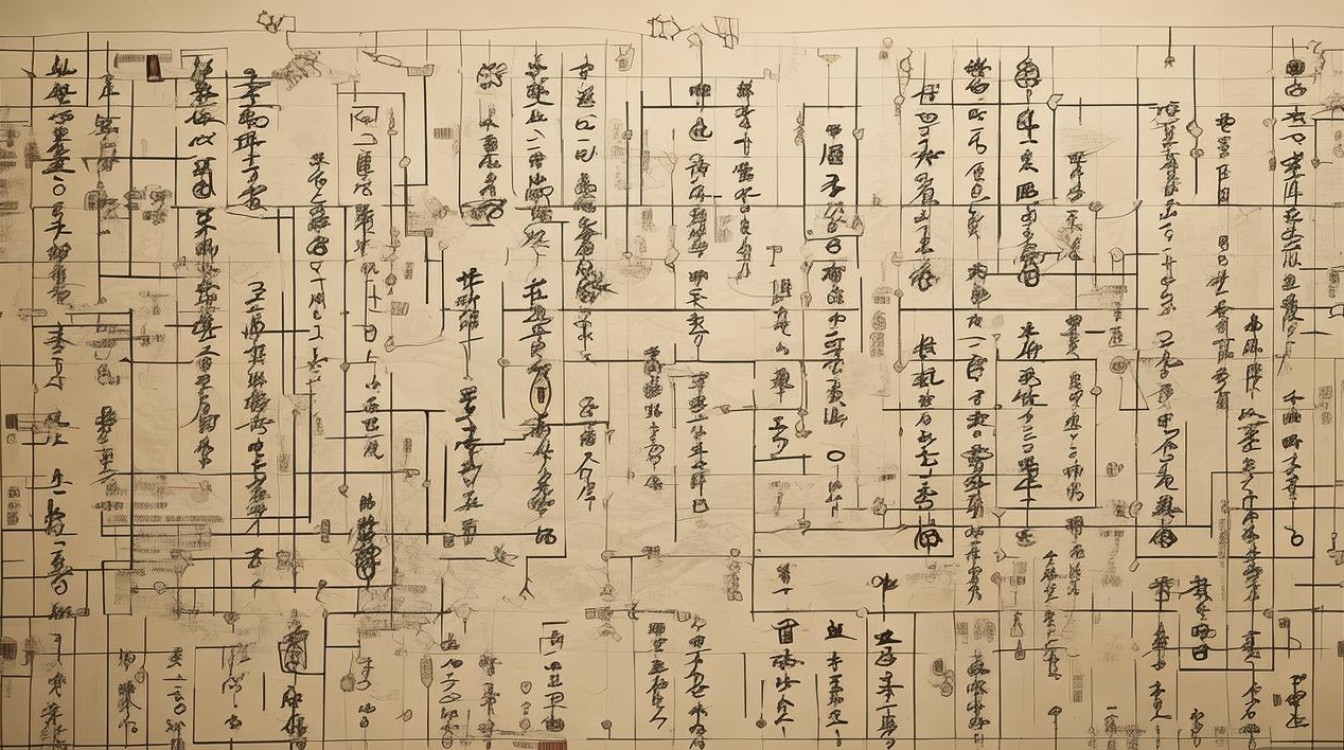

古诗思维导图示例(以《泊船瓜洲》为例)

| 一级分支 | 二级分支 | 三级分支与内容举例 |

|---|---|---|

| 中心主题 | 泊船瓜洲 | 王安石 |

| 作者背景 | 生平经历 | 北宋政治家,主张变法,曾两度拜相又罢相,此诗写于第二次罢相后归途 |

| 思想主张 | 儒家思想,关注民生,但变法受挫后产生矛盾心理 | |

| 创作背景 | 时空背景 | 宋神宗熙宁八年(1075年),作者从江宁(南京)赴京(汴梁)途经瓜洲 |

| 个人境遇 | 罢相后复职,对仕途既留恋又迷茫 | |

| 诗歌体裁 | 体裁类型 | 七言绝句 |

| 格律特点 | 押平声韵(洲、楼、留),首句入韵 | |

| 核心意象 | 京口 | 今江苏镇江,与瓜洲隔长江相望,暗示距离近却难归 |

| 钟山 | 今南京,作者故居,象征故乡与精神归宿 | |

| 春风 | 既指自然春风,也暗喻皇恩(朝廷召唤) | |

| 情感主旨 | 表层情感 | 思乡欲归(“钟山只隔数重山”体现归乡之近) |

| 深层情感 | 矛盾纠结(“春风又绿江南岸”的“绿”字暗含对变法复出的期待与对归隐的向往) | |

| 艺术手法 | 炼字 | “绿”字(形容词作动词,化静为动,展现春风活力) |

| 修辞 | 设问(“明月何时照我还?”强化思乡之情) | |

| 语言风格 | 整体风格 | 清新自然,含蓄蕴藉 |

| 典型词句 | “春风又绿江南岸”色彩明丽,“明月何时照我还”情感深沉 |

相关问答FAQs

Q1:古诗思维导图是否需要包含所有诗句的翻译?

A1:无需逐句翻译,但需标注关键诗句的含义及作用,对于《春望》中“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,可提炼其“移情于景(花鸟带人感)”的手法,而非直译“花朵因感时而落泪,鸟鸣因怨恨而惊心”,翻译过多会导致导图冗杂,重点应放在“分析”而非“释义”上。

Q2:如何用思维导图对比不同诗歌的异同?

A2:可采用“双中心导图”或“对比分支”形式,对比《送杜少府之任蜀州》与《别董大》,可设置两个中心主题,在“情感主旨”分支下对比:前者“海内存知己,天涯若比邻”的豪旷 vs 后者“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”的劝慰;在“意象”分支下对比“城阙辅三秦”的宏大 vs“千里黄云白日曛”的苍茫,通过并排对比,清晰呈现诗歌的差异性与共通性。