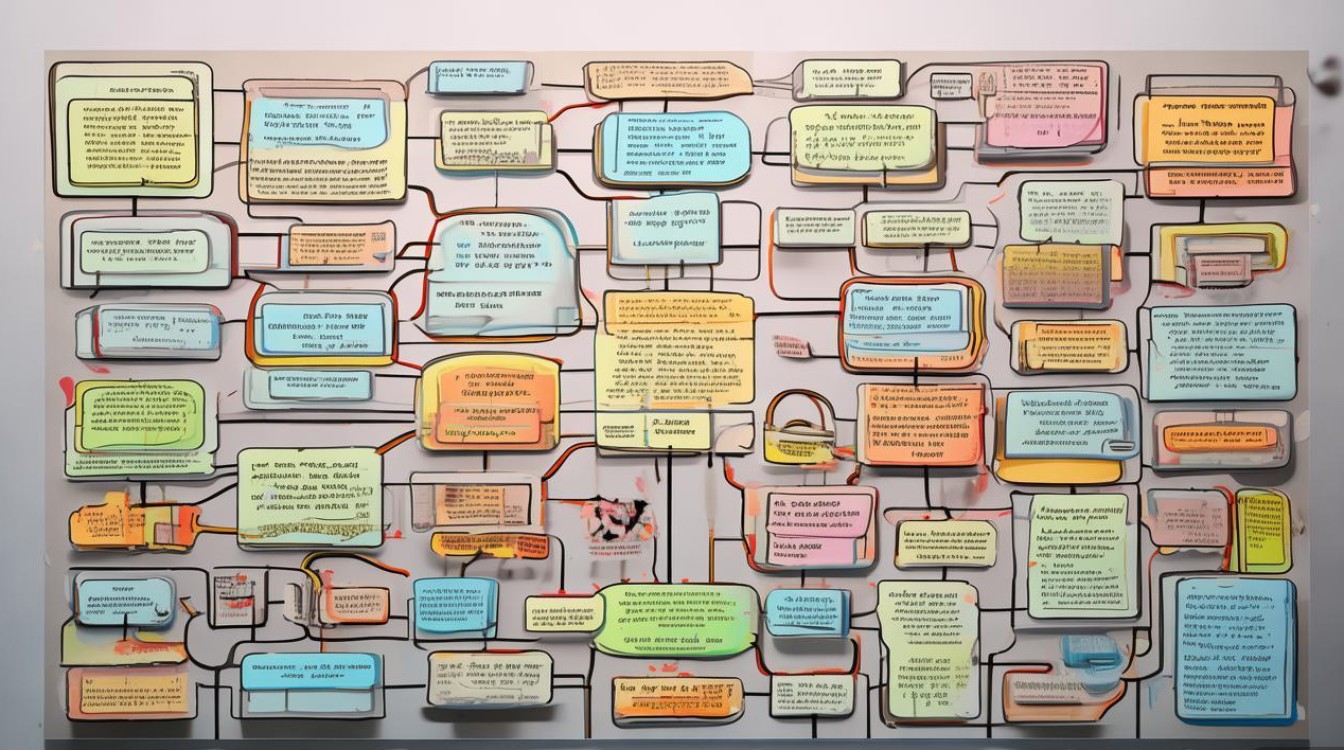

自动生成思维导图是一种利用人工智能和算法技术,将文本、语音、图像等非结构化信息快速转化为结构化可视化图表的工具,其核心目标是通过自动化处理,降低用户手动绘制思维导图的门槛,提升信息整理和知识管理的效率,随着大数据和自然语言处理(NLP)技术的发展,自动生成思维导图的功能已从简单的关键词提取升级为具备语义理解、逻辑推理和多模态输入输出的综合系统,广泛应用于教育、办公、项目管理、科研分析等多个领域。

自动生成思维导图的技术原理主要分为三个模块:信息输入、数据处理和图形输出,在信息输入环节,用户可通过文本输入(如直接输入文字、上传文档)、语音识别(将语音转换为文字后处理)、图像识别(提取图片中的文字或手绘草图)等多种方式提供原始数据,用户上传一篇论文或会议记录,系统首先通过OCR(光学字符识别)技术提取文字内容,再通过NLP模型进行分词、句法分析和语义标注,识别出核心概念、关键短语及逻辑关系(如因果、并列、从属等),数据处理环节是核心,算法会基于预设的规则或机器学习模型(如BERT、GPT等)对信息进行聚类和排序,构建层级结构:中心主题位于导图中央,一级分支代表主要分类,二级及以下分支细化具体内容,同时通过线条粗细、颜色编码等方式区分信息权重,在分析“人工智能发展史”时,系统可能自动将“深度学习”“自然语言处理”“计算机视觉”设为一级分支,并将“2012年AlexNet突破”“2017年Transformer模型”等事件归入对应分支,图形输出模块根据处理结果生成可视化图表,支持用户自定义节点样式、布局方式(如辐射状、树状、逻辑图等)及导出格式(如PNG、PDF、XMind等),部分工具还支持实时协作编辑,方便团队共享和迭代。

自动生成思维导图的优势在于高效性和智能化,传统手动绘制思维导图需用户反复梳理逻辑、调整布局,耗时较长;而自动生成工具可在数秒内完成从文本到导图的转化,尤其适合处理长篇幅或复杂信息,学生可将整本教材内容导入工具,快速生成章节知识框架;产品经理可将用户反馈文本转化为需求分类导图,直观挖掘痛点,AI的语义理解能力能减少人为疏漏,比如自动识别同义词(如“AI”和“人工智能”)并合并节点,或根据上下文推断隐含逻辑关系(如“问题-解决方案”),部分高级工具还具备动态更新功能,当用户修改原始文本时,导图可实时同步调整,避免信息滞后。

自动生成思维导图仍存在局限性,对复杂逻辑或模糊语义的识别精度有限,例如当文本中存在多重嵌套逻辑或隐喻表达时,AI可能误判关系层级,导致导图结构混乱,工具生成的导图风格较为模板化,缺乏个性化设计,用户往往需手动调整颜色、图标等元素以符合特定场景需求,隐私敏感信息(如企业内部数据)在云端处理时存在泄露风险,需选择支持本地化部署的工具,为提升使用效果,用户可结合人工干预:先生成基础导图,再通过手动添加备注、删除冗余节点等方式优化细节,兼顾效率与精准度。

以下是自动生成思维导图的典型应用场景及工具对比:

| 应用场景 | 需求特点 | 适用工具举例 | 核心功能优势 |

|---|---|---|---|

| 教育学习 | 整理课堂笔记、教材知识点,构建知识体系 | XMind、MindMaster、百度脑图 | 支持文档批量导入,自动生成章节目录,关联练习题 |

| 项目管理 | 梳理项目任务分解、资源分配、时间节点 | MindManager、ProcessOn | 集成甘特图,任务优先级自动标记,团队协作实时同步 |

| 科研分析 | 分析文献综述、实验数据,提炼研究假设与结论 | GitMind、FreeMind | 支持参考文献引用,数据图表嵌入,逻辑关系智能推理 |

| 商业报告 | 整合市场数据、竞品分析、战略规划,生成可视化决策框架 | Coggle、幕布 | 多格式数据导入,动态数据链接,导出PPT/Word兼容格式 |

自动生成思维导图技术将向多模态融合和个性化定制方向发展,结合图像识别和语音分析,工具可直接处理手写草图、会议录音等原始素材,实现“所见即所得”的导图生成;通过用户行为学习算法,系统可根据使用习惯推荐节点布局、配色方案等,提升交互体验,与知识图谱技术的结合将使导图具备知识推理能力,例如自动关联跨领域概念,辅助用户进行创新性思考。

相关问答FAQs

-

自动生成的思维导图可以手动编辑吗?

是的,几乎所有自动生成思维导图工具都支持手动编辑功能,用户可在AI生成的基础上,调整节点位置、修改文字内容、增删分支、更换颜色或图标,甚至改变整体布局结构,在XMind中,用户可通过拖拽节点调整层级关系,在GitMind中可插入本地图片或超链接,以满足个性化需求,手动编辑与自动生成的结合,既能保证效率,又能确保导图符合具体场景的逻辑表达。 -

自动生成思维导图对语言有要求吗?

部分工具对语言支持有限,主要取决于其NLP模型的训练语料,主流工具(如MindMaster、ProcessOn)对中文、英文的支持较为完善,可准确处理分词和语义分析;但对小语种(如日语、阿拉伯语)或方言的识别能力较弱,可能出现语义偏差,建议用户选择支持多语言或针对特定语言优化的工具(如百度脑图对中文语义的深度处理),若需处理小语种内容,可先通过翻译工具转换为中文或英文再进行生成。