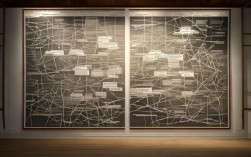

月的思维导图可以从多个维度展开,涵盖其科学属性、文化象征、文学意象、天文现象及人类探索等多个分支,形成一张立体而丰富的知识网络,以下从核心主题出发,逐层展开详细内容:

科学属性作为思维导图的第一个主分支,聚焦于月球的物理特征与运行规律,其子节点包括“基本参数”,如直径约3476公里(约为地球的1/4)、质量7.34×10²²千克,表面重力为地球的1/6;“地质结构”,涵盖月壳(厚度约30-50公里)、月幔(由橄榄石等矿物组成)和月核(可能为固态铁镍核心);以及“表面地貌”,如月海(玄武岩熔岩平原,如静海风暴洋)、环形山(陨石撞击形成,如第谷环形山)、高地(斜长岩组成的月陆)和月谷(如蜿蜒的阿尔卑斯月谷)。“运动规律”分支包含公转周期(27.3天)、自转周期(与公转周期相同,潮锁定导致始终同一面朝向地球)以及月相变化(新月、上弦月、满月、下弦月等,周期约29.5天)。

文化象征是另一核心分支,反映月球在人类文明中的精神意义,在“神话传说”节点中,中国有嫦娥奔月、玉兔捣药、吴刚伐桂等故事,西方有月亮女神塞勒涅的崇拜,古埃及则关联伊西斯女神;“传统节日”分支对应中秋赏月(团圆意象)、元宵节(月圆人团圆)、日本十五夜(月见习俗)及印度排灯节(月亮象征光明);“象征意义”进一步细化为阴柔(与太阳阳刚相对)、周期与重生(月相循环暗示生命轮回)、时间计量(农历月份划分)以及女性守护(与生育、母性关联)。

文学与艺术分支展现月球对创作的启发。“古典诗词”节点涵盖李白“举头望明月,低头思故乡”的乡愁、苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”的哲思,以及杜甫“露从今夜白,月是故乡明”的意象;“现代文学”包括儒勒·凡尔纳《从地球到月球》的科幻构想、库切的《幽暗之地》中月亮的隐喻;“艺术表现”则分为绘画(如梵高《星月夜》的漩涡笔触)、音乐(德彪西《月光》印象派钢琴曲)及电影(《2001太空漫游》《月球》的科幻叙事)。

天文现象分支关注月球与其他天体的互动。“月食”分月全食(地球遮挡太阳光,月球呈暗红色)和月偏食;“潮汐锁定”解释月球为何始终以同一面朝向地球;“地月系统”探讨地月共同质心(位于地球内部,距地心约4671公里)及引力对地球海洋的潮汐影响;“超级月亮”现象(近地点满月,视直径增大约14%)也属于此分支。

人类探索分支记录月球与科技的互动。“探月历程”包括1959年苏联月球2号首次硬着陆、1969年美国阿波罗11号首次载人登月、中国嫦娥工程(嫦娥四号实现人类首次月背软着陆);“月球基地”构想如NASA的“阿尔忒弥斯计划” aims to 建立可持续月球基地;“资源开发”聚焦氦-3(核聚变潜在燃料)、钛铁矿(钛和氧资源)及水冰(两极永久阴影区发现);“未来计划”涵盖国际月球科研站(中俄合作)及商业航天公司(如SpaceX的月球旅游)。

月相与历法分支补充月球对人类时间认知的影响。“月相周期”详细说明新月(不可见)、蛾眉月、上弦月(半圆)、盈凸月、满月、亏凸月、下弦月(半圆)、残月至新月的循环;“农历应用”涉及二十四节气(结合太阳与月位置)、传统节日日期(如春节、端午的农历确定)及农事指导(“月从南起,多雨;月从北起,多晴”的经验总结)。

月球的观测分支提供实践知识。“观测工具”推荐双筒望远镜(初学者适用)、天文望远镜(环形山细节观测)及天文摄影设备;“最佳观测时间”为满月前后的黄昏至黎明,月相变化期(如上弦月)适合观察地貌阴影;“观测地点”需远离光污染,高海拔地区更佳。

相关问答FAQs:

-

问:为什么月球始终以同一面朝向地球?

答:这是由于“潮锁定”现象,月球早期自转较快,地球引力对其产生潮汐力,导致月球内部摩擦逐渐减缓自转,最终自转周期与公转周期同步(约27.3天),因此始终以同一面(正面)朝向地球。 -

问:月球上的环形山是如何形成的?

答:月球环形山主要由陨石撞击形成,早期太阳系小行星密集撞击月球表面,导致岩石熔融、溅射,形成碗状凹坑,部分环形山中心有“中央峰”,是撞击后地壳反弹所致;少数如第谷环形山则是年轻撞击坑,周围有辐射纹(溅射物沉积带)。