关于批判性思维古语,中国古代虽无“批判性思维”这一现代术语,但蕴含理性思辨、审慎明辨的智慧箴言俯拾皆是,这些古语或强调质疑精神,或倡导逻辑推理,或注重实证检验,与批判性思维的核心要素高度契合,为现代人培养独立思考能力提供了深厚的思想资源。

“学而不思则罔,思而不学则殆”出自《论语·为政》,揭示了学习与思考的辩证关系,是批判性思维的起点。“学”是信息输入的过程,若仅满足于被动接受知识而不加反思,便会陷入迷惑(“罔”);“思”是对信息的加工处理,若脱离知识积累空想臆断,则容易陷入危险(“殆”),这与批判性思维中“信息评估”与“理性分析”的要求不谋而合,批判性思维并非否定权威或经验,而是在掌握充分知识的基础上,对信息进行筛选、质疑和重构,避免盲从与偏见。

“尽信书,则不如无书”(《孟子·尽心下》)则直指批判性思维中的“质疑精神”,孟子强调对典籍内容不可全盘照收,而应保持独立判断,这一观点与批判性思维“挑战假设”的原则高度一致,在信息爆炸的今天,无论是学术论文、新闻报道还是网络言论,都可能存在片面性或错误,唯有像孟子倡导的那样,对信息保持审慎态度,不轻信、不盲从,才能接近真相,北宋哲学家张载提出的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,虽彰显士人担当,但其前提是“继绝学”需先“辨是非”,即对既有知识进行批判性继承,而非盲目传承。

“审问之,慎思之,明辨之”出自《礼记·中庸》,系统阐述了批判性思维的实践路径。“审问”是对信息来源和依据的追问,要求“打破砂锅问到底”,探究事物的本质和背景;“慎思”是在质疑基础上进行逻辑推理,避免情绪化或主观臆断;“明辨”则是通过对比分析,辨别真伪、善恶、美丑,形成清晰判断,这一过程与批判性思维的“分析、评估、推理”步骤完全吻合,面对社会热点事件,需先“审问”事件细节、信源可靠性,再“慎思”不同观点的逻辑链条,明辨”事实真相与价值立场。

“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成”(《论语·子路》)关注语言概念的清晰性,是批判性思维“概念界定”的重要基础,批判性思维强调对核心概念的准确定义,避免因语义模糊导致逻辑混乱,讨论“公平”时,需先明确其是指“机会公平”还是“结果公平”,否则讨论将陷入“各说各话”的困境,古代名家“控名责实”的辩论逻辑,正是通过厘清概念来确保思维的严谨性。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”(陆游《冬夜读书示子聿”)则强调了批判性思维中“实证检验”的重要性,批判性思维不仅停留在理论思辨,更需通过实践验证结论,北宋沈括在《梦溪笔谈》中记录了大量通过实地考察、实验验证得出的科学结论,如“隙积术”的推导,体现了“躬行”对认知的修正与深化,这与现代批判性思维“基于证据”的原则一致,即任何结论都需经得起实践检验。

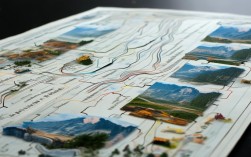

以下是批判性思维古语与现代要义的对照表:

| 古语出处 | 批判性思维对应要素 | 现代启示 | |

|---|---|---|---|

| 《论语·为政》 | 学而不思则罔,思而不学则殆 | 学习与思考的辩证统一 | 避免盲从,注重知识整合与反思 |

| 《孟子·尽心下》 | 尽信书,则不如无书 | 质疑精神与独立判断 | 对信息保持审慎,不轻信权威 |

| 《礼记·中庸》 | 审问之,慎思之,明辨之 | 分析、推理、评估的流程 | 系统化思辨,层层深入探究 |

| 《论语·子路》 | 名不正,则言不顺 | 概念清晰性与逻辑一致性 | 明确定义,避免语义歧义 |

| 陆游诗 | 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行 | 实证检验与实践验证 | 理论联系实际,重视证据支撑 |

这些古语共同构建了中国古代批判性思维的思想图谱:以“学思结合”为根基,以“质疑审问”为起点,以“慎思明辨”为核心方法,以“概念清晰”为逻辑保障,以“躬行实证”为检验标准,在当代社会,面对复杂问题与多元观点,重温和践行这些古语智慧,有助于培养独立、理性、深刻的批判性思维能力,避免陷入信息茧房与认知误区。

FAQs

问:批判性思维是否等同于“批判他人”?

答:并非如此,批判性思维的核心是“对事不对事”,即对观点、信息、论证过程进行理性分析,而非针对个人进行攻击,它强调通过逻辑推理和证据评估,识别论证中的漏洞(如逻辑谬误、证据不足),目的是形成更合理的判断,而非否定他人,中国古代“和而不同”的理念,正是批判性思维包容性的体现——在尊重差异的基础上追求真理。

问:如何将古语中的批判性思维智慧应用于现代学习?

答:可从三方面入手:一是践行“学而不思则罔”,阅读时主动提问(如“作者论据是否充分?”“是否存在其他解释?”);二是落实“审问之”,对网络信息交叉验证信源,警惕“信息茧房”;三是贯彻“躬行”,通过实验、社会调研等方式验证理论,学习经济学理论时,既需理解经典模型(“学”),也要结合现实数据质疑其假设(“思”),再通过市场观察验证结论(“行”)。