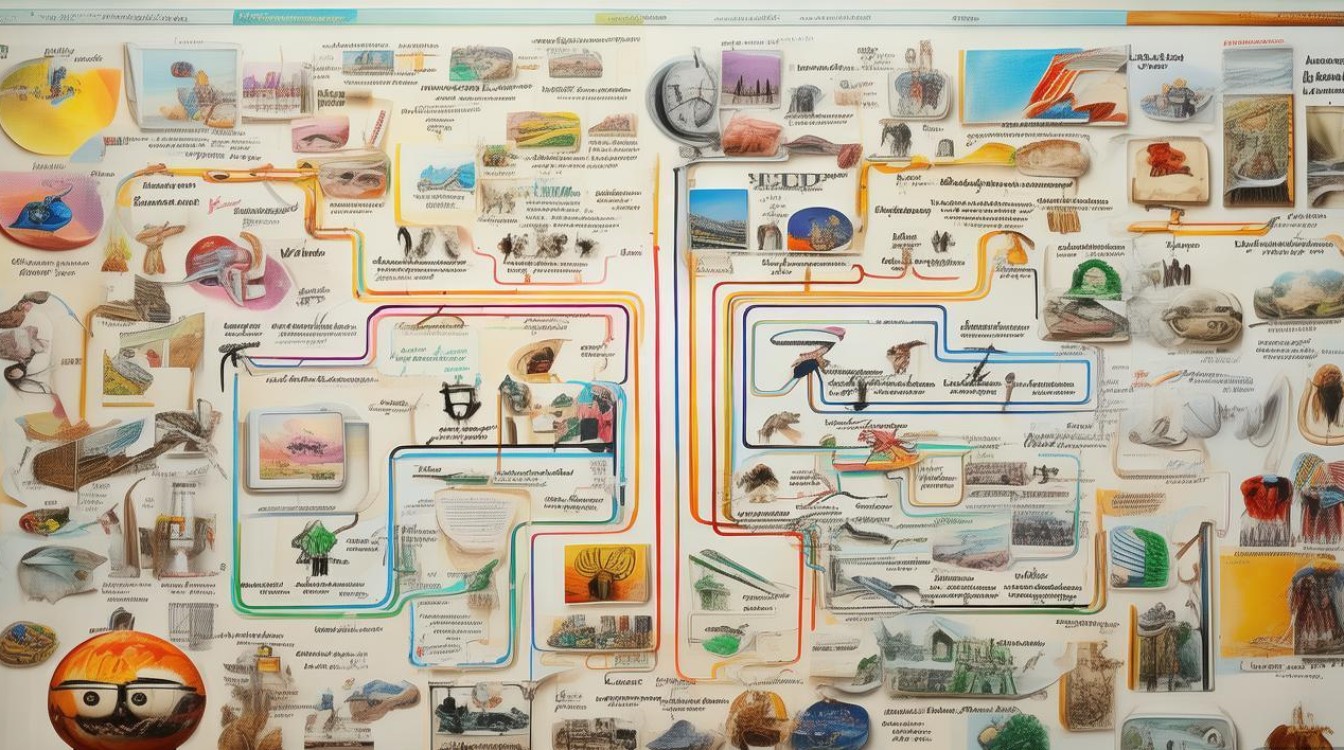

美术的思维导图是一种将美术知识、创作流程、艺术流派等复杂信息进行结构化梳理的可视化工具,它通过中心主题、分支节点、关键词和逻辑连接线,帮助学习者、创作者或教育者系统化地理解美术领域的全貌,同时激发联想与创意,其核心在于将抽象的美术概念转化为具象的层级关系,从而提升信息吸收效率、强化记忆点,并为艺术创作提供清晰的思路框架。

从结构上看,美术的思维导图通常以“美术”为核心,向外延伸出多个一级分支,每个一级分支又可根据细分需求展开二级、三级分支,一级分支可包括“艺术基础”“创作媒介”“艺术流派”“艺术史”“美学原理”和“应用领域”等,在“艺术基础”分支下,可进一步设置“造型元素”(如点、线、面、色彩、光影、质感)、“构成原理”(如对称与均衡、节奏与韵律、对比与调和、比例与尺度)等二级分支,每个二级分支再通过具体案例或定义进行延伸,如“色彩”可细分为色相、明度、纯度三要素,并连接“色彩心理学”“色彩搭配方案”等实用内容,这种层级化的设计使学习者能够从基础理论逐步深入到具体应用,形成完整的知识网络。

在创作媒介分支中,思维导图可系统梳理传统与当代美术工具,传统媒介如油画、水彩、版画、雕塑、书法等,每个媒介节点可附带其特性(如油画的覆盖力强、层次丰富)、代表艺术家(如伦勃朗、透纳)和经典技法(如油画的“肥盖瘦”原则);当代媒介则可涵盖数字绘画、装置艺术、影像艺术、AI艺术等,并标注其技术特点(如数字绘画的图层功能、装置艺术的互动性)和代表作品(如teamLab的沉浸式 installations),这种分类方式不仅帮助创作者快速了解不同媒介的表现力,还能为跨媒介创作提供灵感。

艺术流派分支是美术思维导图的重要组成部分,可按时间线或风格特征展开,按时间线可分为“古典主义”(强调理性与秩序,代表人物达·芬奇)、“浪漫主义”(注重情感与想象,代表德拉克洛瓦)、“印象派”(捕捉光影变化,代表莫奈)、“现代主义”(突破传统,如毕加索的立体主义)、“当代艺术”(多元与实验性,如安迪·沃霍尔的波普艺术),每个流派节点可连接其核心主张、代表艺术家、经典作品及社会背景,形成历史与风格的对照,帮助理解艺术发展的脉络。

美学原理分支则聚焦于艺术评价与创作的内在逻辑。“形式美”可关联“黄金分割”(如《蒙娜丽莎》的构图)、“多样统一”(如中国传统绘画的“疏可跑马,密不透风”);“内容美”可延伸至“主题表达”(如宗教题材、社会批判)、“情感传递”(如梵高绘画中的激情)。“艺术批评”作为二级分支,可包含“描述分析”“形式解读”“历史背景”“价值判断”等维度,为艺术鉴赏提供方法论。

美术思维导图的价值不仅在于知识梳理,更在于其动态生成与拓展功能,在学习“中国山水画”时,可从“艺术流派”分支延伸出“水墨技法”(皴、擦、点、染)、“哲学思想”(道家“天人合一”、禅宗“空寂”)、“代表画家”(范宽、倪瓒)等节点,并进一步关联“题款与印章”“诗书画印结合”等文化元素,形成跨学科的知识融合,对于创作者而言,思维导图可作为创意激发工具:以“城市夜景”为主题,中心向外发散“光影效果”(霓虹灯、车流光轨)、“色彩氛围”(冷蓝与暖橙的对比)、“构图形式”(俯瞰视角、局部特写)、“情感表达”(孤独感、繁华感)等分支,帮助快速构思创作方案。

在教育场景中,美术思维导图能有效提升教学效率,教师可通过制作分层导图,将复杂的艺术史事件(如文艺复兴)拆解为“时间背景”“核心特征”“代表艺术家”“代表作品”“社会影响”等模块,学生则可根据导图框架进行笔记整理与知识复盘,小组合作绘制思维导图还能促进团队讨论,例如围绕“环保主题艺术创作”展开时,不同成员可分别负责“材料选择”(可回收材料)、“表现形式”(装置、海报)、“传播渠道”(社交媒体、展览)等分支,最终整合为完整的创作方案。

以下表格列举了美术思维导图的核心分支及常见子节点示例,帮助直观理解其结构:

| 一级分支 | 二级分支 | 三级分支示例(部分) |

|---|---|---|

| 艺术基础 | 造型元素 | 点(视觉焦点)、线(直线与曲线)、面(几何与有机形) |

| 构成原理 | 对比(色彩对比、大小对比)、均衡(对称与不对称) | |

| 创作媒介 | 传统媒介 | 油画(坦培拉技法)、水彩(干画法与湿画法) |

| 当代媒介 | 数字绘画(Procreate软件)、装置艺术(空间互动) | |

| 艺术流派 | 西方流派 | 印象派(外光写生)、立体主义(多角度重构) |

| 东方流派 | 中国文人画(诗书画印)、日本浮世绘(版画技法) | |

| 美学原理 | 形式美 | 节奏(重复与渐变)、比例(人体黄金比例) |

| 内容美 | 主题性绘画(历史题材)、抽象艺术(情感符号化) | |

| 应用领域 | 纯艺术 | 绘画创作、雕塑展览 |

| 应用艺术 | 插画设计、环境艺术(公共雕塑) |

美术思维导图的制作可借助手绘或数字工具,手绘导图具有灵活性,适合快速捕捉灵感;数字工具(如XMind、MindMaster)则便于修改、分享与添加多媒体资源(如链接图片、视频),无论何种形式,其核心原则是“逻辑清晰”与“重点突出”,避免信息过载,通过关键词而非长句概括内容,确保节点间的关联性明确。

相关问答FAQs

Q1:美术思维导图适合哪些人群使用?

A1:美术思维导图适合多类人群:①学生(如美术专业学生用于备考、梳理知识点,中小学生用于培养艺术思维);②美术创作者(用于构思作品、整合灵感、跨媒介实验);③教育者(用于教学设计、知识模块拆解);④艺术爱好者(用于系统学习美术史、提升鉴赏能力),不同人群可根据需求调整导图的侧重点,如学生注重知识框架,创作者则更关注创意发散。

Q2:如何利用美术思维导图提升艺术创作能力?

A2:可通过以下步骤提升创作能力:①主题发散:以创作主题为中心,导图式联想相关元素(如“春天”可延伸“色彩”(嫩绿、粉红)、“元素”(花朵、新芽)、“情感”(希望、生机));②媒介探索:在“创作媒介”分支下比较不同工具的表现效果,选择最适合主题的媒介;③风格借鉴:从“艺术流派”分支提取风格特征(如浮世绘的平面化装饰、印象派的光影处理),融入个人创作;④问题解决:针对创作瓶颈(如构图单调),在“构成原理”分支寻找解决方案(如增加对角线构图、引入重复元素形成节奏),通过定期更新导图,可形成创作思路的迭代与优化。