受害者思维是一种心理模式,指个体倾向于将自己视为外界负面事件的被动承受者,认为自己的不幸是由他人、环境或命运造成的,从而忽视自身在事件中的能动性和责任,这种思维模式可能源于过去的创伤经历、长期的不公对待,或是习得性无助感,但一旦形成,会像滤镜一样影响个体对现实的感知,导致认知偏差、情绪困扰和人际关系问题。

从心理学角度看,受害者思维的核心特征包括“外归因”倾向,即习惯将问题归咎于外部因素,而非反思自身行为;对“公平”的过度执着,认为世界“应该”对自己公正,一旦现实与期待不符便产生强烈的委屈感;以及“自我牺牲”式的叙事,通过强调自己的受害经历来获取关注、同情或道德优势,在职场冲突中,具有受害者思维的人可能会认为“同事总是针对我”,而忽略自己是否在沟通中存在疏忽;在亲密关系中,他们可能觉得“伴侣从不关心我”,却很少主动表达需求。

这种思维模式的危害是多方面的,在情绪层面,它会让人长期陷入愤怒、悲伤或无力感中,难以体验积极情绪;在行为层面,受害者思维会削弱行动力,因为既然“都是别人的错”,改变现状的动力自然降低;在人际关系中,过度强调自身受害可能让他人感到压力,导致关系疏远,更严重的是,长期固守受害者思维可能形成恶性循环:负面事件发生→受害者思维解读→消极情绪与行为→更多负面事件→强化受害者认知。

要打破受害者思维,首先需要建立“觉察”机制,可以通过记录日常想法,识别哪些表述属于外归因,例如将“他们害我失败了”改为“这次失败让我看到哪些可改进的地方”,练习“多元归因”,即从不同角度分析事件原因,既考虑外部因素,也审视自身选择,面对项目未达标,可以思考“除了资源不足,我是否在时间管理上也有优化空间?”培养“成长型思维”至关重要,将挫折视为学习机会而非对自身价值的否定,被拒绝时,与其认为“我永远不被喜欢”,不如思考“这次经历让我更清楚自己需要提升什么”。

在实践层面,建立“主动行为清单”也很有效,列出能掌控的小事并付诸行动,比如每天运动10分钟、学习新技能等,通过积累“我能影响结果”的体验,逐步削弱无力感,调整社交圈也有帮助,多接触具有建设性思维的人,减少与强化受害者思维的互动(避免与那些总抱怨他人的人过度纠缠)。

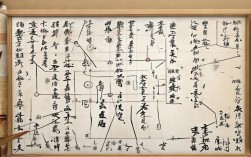

以下是一个对比受害者思维与建设性思维在常见情境下的差异:

| 情境 | 受害者思维反应 | 建设性思维反应 |

|---|---|---|

| 工作项目出错 | “都是搭档不配合,才导致进度滞后” | “我们需要重新分工,下次提前明确责任分工” |

| 被朋友拒绝邀约 | “他们肯定不喜欢我,故意孤立我” | “可能对方最近有其他安排,改天再约试试” |

| 经济遇到困难 | “社会太不公平,努力也没用” | “制定预算计划,同时寻找增加收入的途径” |

| 受到批评 | “他们针对我,故意挑刺” | “批评中有哪些合理建议?如何改进?” |

值得注意的是,区分“合理维权”与“受害者思维”很重要,当自身权益确实受到侵害时,表达不满、寻求解决是正当的;但若将所有不顺都归咎于他人,甚至通过“卖惨”逃避责任,则可能陷入受害者思维的误区,遭遇不公待遇后,主动收集证据、通过合法途径维权是建设性的行为;而整天抱怨“命运不公”,却不采取任何行动,则是典型的受害者思维。

相关问答FAQs:

-

问:如何区分自己是在合理维权还是陷入了受害者思维?

答:关键看“焦点”和“行动”,合理维权的焦点是“解决问题”,会主动寻找具体解决方案(如沟通、申诉、法律途径),即使情绪低落也保持行动力;而受害者思维的焦点是“证明自己受害”,倾向于沉浸在负面情绪中,反复强调“我被怎样了”,却缺乏改变现状的实际行动,合理维权时能客观看待事件,承认自身可能存在的不足;受害者思维则完全归咎于外部,拒绝自我反思。 -

问:身边的人有受害者思维,我该如何沟通又不伤害对方?

答:避免直接否定对方的感受(如“你想太多了”),而是先共情,再引导视角转换,可以说“我能理解这件事让你很难过”,等对方情绪平复后,用提问帮助其看到其他可能性,你觉得如果当时换种方式,结果会有不同吗?”或“下次遇到类似情况,我们可以尝试哪些小改变?”注意不要成为“情绪垃圾桶”,适度保持边界,避免被对方的负面思维裹挟,如果对方长期拒绝调整,也可以建议其寻求心理咨询,通过专业干预打破思维定式。