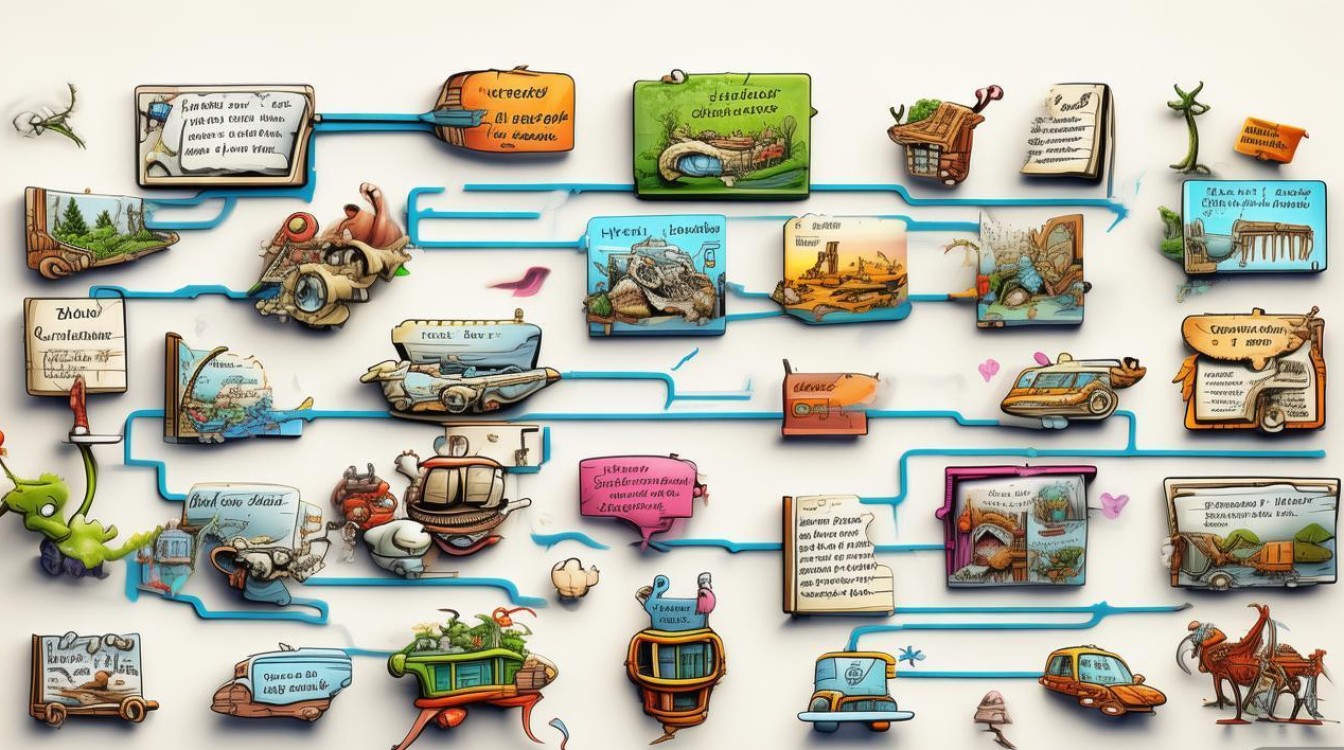

思维导图卡通是一种将传统的思维导图与卡通元素相结合的可视化工具,它通过生动的形象、鲜艳的色彩和有趣的图形,让原本可能略显枯燥的思维整理过程变得趣味盎然,这种形式不仅保留了思维导图逻辑清晰、结构化强的核心优势,更借助卡通的亲和力降低了使用门槛,尤其适合学生、教师、创意工作者以及需要向大众传递信息的场景。

从视觉设计来看,思维导图卡通通常采用夸张可爱的卡通风格,比如将中心主题绘制成太阳、笑脸或特定角色,分支线条则可以是彩虹、藤蔓、飘带等曲线,每个分支节点可能对应一个小图标,如书本代表知识、灯泡代表灵感、音符代表创意等,这种设计打破了传统思维导图的黑白线条模式,通过色彩分区(如红色代表紧急事务、蓝色代表计划类内容)和图形符号(如星星表示重点、感叹号表示提醒)增强信息的层次感和辨识度,在规划一次班级旅行时,中心主题可以是一个背着书包的小熊卡通形象,分支“目的地”配以山峰和云朵图标,“预算”分支画存钱罐和硬币,“注意事项”分支用举牌的小人图标,这样的设计让不同年龄段的人都能快速理解内容。

在功能应用上,思维导图卡通的趣味性能够有效提升用户的参与度和记忆效率,对于儿童而言,卡通元素能激发他们的绘画兴趣,在整理知识点时主动涂色、添加小图案,比如将数学思维导图的“加减乘除”分支分别配上苹果、气球、积木等卡通形象,帮助抽象概念具象化,对于学生群体,在复习历史事件时,可以用卡通时间轴的形式将重要节点绘制成小故事场景,如“鸦片战争”分支配上一艘冒着黑烟的卡通战船,“五四运动”分支画着举着标语的学生漫画形象,这种视觉联想能让知识点更深刻地印在脑海中,在职场中,团队会议用卡通思维导图讨论项目时,轻松的氛围能促进创意碰撞,营销方案”中心主题是一个举着喇叭的卡通企鹅,分支“目标用户”配不同职业的小人图标,“推广渠道”用信鸽、手机、电视等卡通符号,既梳理了逻辑又活跃了气氛。

制作思维导图卡通的工具也越来越多样化,既有手绘的便利性,也有数字工具的便捷性,手绘时,只需准备彩色马克笔、圆珠笔和A4纸,从中心开始向外发散,用简单的卡通图形填充内容,适合喜欢个性化创作的人;数字工具如MindMaster、XMind等软件内置了丰富的卡通素材库,用户可以直接拖拽图标、调整线条样式,还能添加动画效果,比如让分支线条像藤蔓生长一样逐渐展开,或让图标闪烁吸引注意,一些在线平台还支持多人协作绘制卡通思维导图,适合远程团队共同完成项目规划。

从教育心理学的角度看,思维导图卡通的趣味性符合“多模态学习”理论,即通过视觉(色彩、图形)、动觉(绘画、点击操作)等多种感官刺激强化信息处理,研究表明,当信息以生动有趣的形式呈现时,大脑的杏仁核(负责情绪)会被激活,进而增强海马体(负责记忆)的功能,因此使用卡通思维导图整理的知识点,回忆时的提取效率更高,小学生用卡通思维导图背诵古诗时,将“春眠不觉晓”画成躺在花瓣里睡觉的小猫,“处处闻啼鸟”配上唱歌的小鸟,诗句与图像的关联能让背诵事半功倍。

尽管思维导图卡通具有诸多优势,但在使用时也需注意避免过度设计,过多的卡通元素可能导致信息重点被分散,比如在需要严谨数据的财务分析中,过多的装饰图标反而会干扰核心数据的呈现,应根据使用场景平衡趣味性与功能性,学术类内容可适当简化图形,保留关键符号;创意类内容则可以更自由发挥,让卡通元素成为思维延伸的催化剂。

相关问答FAQs

Q1:思维导图卡通适合哪些年龄段的人群使用?

A1:思维导图卡通的适用范围非常广泛,儿童(3-12岁)可以通过手绘卡通图形培养逻辑思维和创造力;青少年(12-18岁)在学习中用它梳理知识点,能提升记忆效率;成年人可用于工作规划、项目管理,借助卡通元素降低认知负荷;老年人则可以通过简单的卡通思维导图记录生活点滴或健康提醒,增强趣味性,不同年龄段可根据需求调整复杂度,如儿童侧重图形联想,成年人侧重逻辑分层。

Q2:如何平衡思维导图卡通的趣味性与功能性?

A2:平衡趣味性与功能性需遵循“核心信息优先,辅助元素适度”原则,首先明确思维导图的核心目标(如知识梳理、方案策划),确保逻辑结构清晰,再根据内容类型添加卡通元素:对于抽象概念(如数学公式、哲学理论),用1-2个简单图形辅助理解即可;对于创意类内容(如头脑风暴、活动策划),可增加更多趣味图标和色彩分区,同时避免过度装饰,比如每分支不超过2个图形,色彩控制在5种以内,确保视觉焦点始终在信息逻辑上,而非图形本身。