在绘制《名人传》思维导图时,手绘板作为一种数字化工具,能够结合手绘的灵活性与数字编辑的便捷性,帮助使用者更高效地梳理作品结构、分析人物形象并深化主题理解,以下从思维导图设计原则、手绘板操作技巧、内容模块划分及实践案例四个方面展开详细说明。

思维导图设计原则与手绘板优势

《名人传》包括《贝多芬传》《米开朗琪罗传》《托尔斯泰传》三部传记,核心是展现“英雄主义”精神与苦难中的生命力量,思维导图需以“人物”为中心,辐射生平、作品、精神特质、时代背景等关键信息,手绘板在此过程中的优势在于:

- 自由绘制:通过压感笔可模拟真实笔触,手绘分支线条、图标(如贝多芬的“琴键”、米开朗琪罗的“凿子”),增强视觉记忆;

- 动态调整:支持图层管理,可随时修改文字大小、颜色,或添加箭头、虚线连接关联内容(如三位作家与“苦难”主题的逻辑关系);

- 多媒体整合:插入图片(如画作、肖像)、手写批注,使导图兼具逻辑性与艺术性。

手绘板操作技巧与工具选择

硬件与软件准备

- 手绘板:推荐Wacom Intuos系列(适合新手)或iPad Pro+Apple Pencil(支持直接触控,操作更直观);

- 绘图软件:Procreate(iPad端,功能丰富)、Photoshop(PC端,图层编辑强大)或XMind(兼顾思维导图与手绘功能)。

绘制流程

- 中心主题:用大号字体+手写体标注“名人传”,背景添加三位作家的简笔肖像;

- 一级分支:按“贝多芬”“米开朗琪罗”“托尔斯泰”分出三大主分支,用不同颜色区分(如贝多芬用深蓝、米开朗琪罗用赭石、托尔斯泰用墨绿);

- 二级分支:针对每位作家,细分“生平关键节点”“代表作品”“精神特质”“经典语录”等子模块,

- 贝多芬:童年(音乐启蒙)、失聪(人生转折)、《第九交响曲》(巅峰创作)、“扼住命运咽喉”(精神内核);

- 米开朗琪罗:西斯廷教堂壁画(艺术成就)、雕塑《大卫》(代表作)、与教皇的冲突(现实困境)、“痛苦是天才的养分”(思想总结);

- 视觉优化:用压感笔绘制波浪线连接相关内容(如贝多芬的“失聪”与《月光奏鸣曲》的创作背景),添加小图标强化记忆(如托尔斯泰的“笔”、米开朗琪罗的“大理石纹理”)。

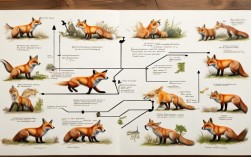

内容模块划分与核心要点

以下是《名人传》思维导图的核心内容框架,可通过表格形式清晰呈现:

| 人物 | 生平关键节点 | 代表作品 | 精神特质 | 时代背景 |

|---|---|---|---|---|

| 贝多芬 | 1770年生于波恩,1792年赴维也纳,1827年逝世 | 《英雄交响曲》《命运交响曲》《第九交响曲》 | 坚韧不屈、用艺术对抗命运 | 法国大革命时期,启蒙思想传播 |

| 米开朗琪罗 | 1475年生于佛罗伦萨,1564年逝世 | 雕塑《大卫》《摩西》,壁画《创世纪》 | 追求完美、在痛苦中创造美 | 文艺复兴盛期,人文主义兴起 |

| 托尔斯泰 | 1828年生于雅斯纳亚·波良纳,1910年逝世 | 《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》 | 博爱、忏悔、追求精神救赎 | 俄国农奴制改革后,社会矛盾激化 |

实践案例:贝多芬分支导图绘制示例

以贝多芬为例,手绘板操作步骤如下:

- 中心主题延伸:从“名人传”主分支引出“贝多芬”,用深蓝色曲线标注;

- 生平与作品关联:在“生平关键节点”分支下,用红色箭头连接“失聪(1801年)”与《月光奏鸣曲》(1801年),并添加手写批注:“失聪后转向内心创作,旋律愈发深沉”;

- 精神内核可视化:用金色马克笔笔触绘制“扼住命运咽喉”语录,背景添加闪电图标,突出其抗争精神;

- 动态调整:通过软件“图层”功能,将语录图层置于顶层,调整透明度避免遮挡背景线条,最终导出高清图片用于笔记或分享。

相关问答FAQs

Q1:手绘板绘制思维导图时,如何避免内容过于杂乱?

A1:建议先通过“思维导图软件”(如XMind)梳理逻辑框架,再用手绘板进行视觉优化,具体操作为:① 用软件生成基础结构,确定分支层级;② 导出为底图,导入手绘板后添加手绘元素(图标、批注);③ 关闭底图层,仅保留手绘内容,确保视觉简洁,控制一级分支数量(3-5个),每级分支不超过7个,遵循“7±2”记忆法则。

Q2:如何用手绘板突出《名人传》的“苦难与英雄主义”主题?

A2:可通过色彩、符号与布局强化主题:① 色彩象征:用冷色调(灰、蓝)表现苦难(如贝多芬的失聪、托尔斯泰的精神苦闷),用暖色调(金、红)突出英雄主义(如米开朗琪罗的创作激情);② 符号重复:在三位作家的分支中重复使用“火炬”“山峰”“破茧”等图标,象征“在苦难中升华”;③ 布局对比:将“苦难”分支(如疾病、贫困、社会压力)置于左侧,“精神成就”分支(如作品、思想影响)置于右侧,用箭头连接,形成“困境—突破”的视觉动线,强化主题逻辑。