问题解决的思维过程是一个系统化、结构化的认知活动,它涉及从识别问题到验证解决方案的多个阶段,每个阶段都需要逻辑分析、创造性思考和批判性评估的协同作用,这一过程不仅适用于科学研究和工程实践,也贯穿于日常生活的决策中,其核心在于通过有序的步骤将复杂问题拆解、分析并转化为可执行的解决方案。

问题识别与定义

问题解决的首要环节是明确“问题是什么”,这一阶段需要区分“表面现象”与“根本原因”,避免将症状误认为问题本身,企业销售额下降可能是表面现象,根本原因可能涉及产品质量、市场定位或竞争对手策略等,通过数据收集、 stakeholder访谈(如员工、客户、合作伙伴)以及对比分析(如历史数据、行业基准),可以逐步缩小问题的范围,定义问题时需遵循SMART原则(具体、可衡量、可实现、相关性、时间限制),例如将“提升客户满意度”定义为“在未来6个月内,通过优化售后服务流程,将客户满意度评分从7.2分提升至8.5分”。

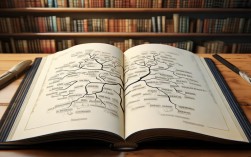

问题分析与拆解

明确问题后,需将其拆解为更小的子问题或关键要素,这一阶段常用的方法包括:

- 鱼骨图(因果图):从“人、机、料、法、环、测”等维度分析问题的潜在原因,针对“产品次品率高”,可拆解为原材料质量、生产设备精度、操作流程规范、环境温湿度等因素。

- 5W2H分析法:通过“谁(Who)、什么(What)、何时(When)、何地(Where)、为何(Why)、如何(How)、成本(How much)”七个问题层层深入,追溯问题的本质。“为何客户投诉响应慢?”可进一步拆解为“客服人员数量是否不足?投诉流程是否存在冗余?系统是否支持快速分类?”

- 逻辑树:将问题作为树干,逐级展开分支,确保所有子问题相互独立且完全穷尽(MECE原则)。“企业利润下降”可拆解为“收入减少”和“成本增加”两大分支,再进一步细分至“销售额下降”“营销费用上升”等子项。

方案生成与评估

在明确问题根源后,需通过头脑风暴、逆向思维、类比法等方式提出多种解决方案,针对“员工离职率高”,可提出“提高薪酬福利”“优化职业发展路径”“改善工作环境”等方案,评估方案时需考虑以下标准:

- 可行性:资源(人力、物力、财力)是否充足,技术是否成熟。

- 有效性:能否直接解决根本问题,预期效果如何量化。

- 成本效益:投入与回报的比例,是否优于其他方案。

- 风险:潜在风险(如市场变化、技术瓶颈)及应对措施。

可通过决策矩阵(如下表)对方案进行量化评分:

| 方案 | 可行性(1-5分) | 有效性(1-5分) | 成本效益(1-5分) | 风险(1-5分,越低越好) | 总分 |

|---|---|---|---|---|---|

| 提高薪酬福利 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |

| 优化职业发展 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 |

| 改善工作环境 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 |

方案执行与监控

选定方案后,需制定详细的执行计划,明确责任分工、时间节点和里程碑,若选择“优化职业发展路径”,可分解为“调研员工需求”“设计晋升通道”“培训管理者”等步骤,并设定完成时限,执行过程中需建立监控机制,通过关键绩效指标(KPIs)跟踪进展,如“晋升通道覆盖率”“员工培训完成率”等,若发现方案与预期存在偏差,需及时调整策略,例如增加资源投入或优化流程。

复盘与迭代

问题解决并非一劳永逸,需通过复盘总结经验教训,复盘内容包括:目标是否达成?哪些措施有效?哪些环节存在不足?如何改进?若“优化职业发展路径”实施后离职率未显著下降,需进一步分析是否薪酬竞争力不足或企业文化问题未解决,并将新问题纳入下一轮解决循环,这一阶段强调PDCA循环(计划-执行-检查-处理)的持续优化,形成“发现问题-解决问题-预防问题”的闭环。

相关问答FAQs

Q1:如何避免在问题解决过程中陷入“头痛医头、脚痛医脚”的误区?

A:避免这一误区的关键在于深入分析问题的根本原因,可通过“5个为什么”(5 Whys)法连续追问,销售额下降→为什么客户流失→为什么产品质量投诉多→为什么原材料不合格→为什么供应商管理漏洞”,借助鱼骨图、系统思考等工具,从多维度分析问题关联性,确保解决方案针对本质而非表象。

Q2:在资源有限的情况下,如何优先处理多个问题?

A:可采用“紧急-重要性矩阵”(四象限法)对问题进行排序:

- 重要且紧急(如生产安全事故):优先处理,立即投入资源;

- 重要不紧急(如长期战略规划):制定计划,分阶段执行;

- 紧急不重要(如临时会议):授权他人或简化流程;

- 不重要不紧急(如日常琐务):尽量减少或避免。

结合“80/20法则”,优先解决能产生80%效果的20%关键问题,以实现资源利用最大化。