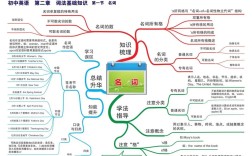

经济学思维导图是一种系统化梳理经济学核心概念、理论框架及实践应用的视觉化工具,它通过层级化的结构将抽象的经济学知识转化为直观的逻辑网络,帮助学习者快速建立知识体系,理解经济现象背后的内在联系,构建经济学思维导图需以核心概念为起点,逐步延伸至分支领域,形成“树状”知识结构,同时注重跨模块的逻辑关联,以体现经济学的系统性与动态性。

思维导图的顶层核心:经济学的基本前提与研究对象

经济学思维导图的根节点通常围绕“稀缺性”展开,因为资源稀缺是人类社会永恒的矛盾,也是经济学研究的起点,基于稀缺性,衍生出两大核心问题:生产什么(What)、如何生产(How)和为谁生产(For Whom),这构成了经济学的基本研究框架,围绕这三个问题,进一步延伸出经济学的研究对象——个体经济行为(微观经济学)与整体经济运行(宏观经济学),以及研究方法(实证分析与规范分析)。

在顶层设计中,需明确经济学的核心假设,如“理性人假设”(个体以效用最大化为目标)、“完全信息假设”(理想市场条件)等,这些假设是后续理论推导的基础,同时需标注其在现实中的局限性(如行为经济学对“有限理性”的修正),以体现理论的严谨性。

微观经济学分支:个体决策与市场机制

微观经济学是思维导图的重要分支,聚焦个体经济单位(消费者、厂商)的行为及市场互动,其子模块可划分为:

- 消费者行为理论:核心是“效用最大化”,通过“无差异曲线”与“预算约束线”分析消费者的最优选择,延伸至需求曲线的推导,需补充替代效应与收入效应,解释需求曲线向右下方倾斜的原因。

- 生产者行为理论:从生产函数(如柯布-道格拉斯函数)出发,分析“利润最大化”目标下的投入-产出关系,包括短期成本曲线(固定成本与可变成本)与长期成本曲线(规模经济与规模不经济)。

- 市场结构理论:按竞争程度划分完全竞争、垄断竞争、寡头垄断与完全垄断四种市场类型,对比各市场的特征(如厂商数量、价格控制力)、均衡条件(MR=MC的应用)及效率(帕累托最优的实现程度),完全竞争市场长期均衡时P=MC=AC,而垄断市场存在“无谓损失”。

- 分配理论:将生产要素(劳动、资本、土地)视为“商品”,分析其价格(工资、利息、地租)的决定,基于边际生产力理论与供求模型,解释收入分配的机制。

为增强逻辑性,可设计表格对比不同市场结构的关键指标:

| 市场类型 | 厂商数量 | 产品差异化 | 价格控制力 | 均衡条件 | 经济效率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 完全竞争 | 很多 | 无 | 无 | P=MC=AC(最低点) | 帕累托最优 |

| 垄断竞争 | 较多 | 有 | 有限 | MR=MC,P>AC | 存在过剩产能 |

| 寡头垄断 | 少数 | 有或无 | 较强 | 依博弈模型而定 | 效率不确定 |

| 完全垄断 | 唯一 | 唯一 | 强 | MR=MC,P>MC | 无谓损失 |

宏观经济学分支:整体经济与政策调控

宏观经济学分支以“国民收入”为核心,研究经济总量的决定与波动,其子模块包括:

- 国民收入核算:核心指标为GDP(国内生产总值),通过生产法、收入法、支出法(GDP=C+I+G+NX)核算,区分名义GDP与实际GDP,理解GDP平减指数的意义。

- 短期经济波动:IS-LM模型:分析产品市场(IS曲线,投资与储蓄均衡)与货币市场(LM曲线,货币供求均衡)同时均衡时,利率与国民收入的决定,推导财政政策(政府购买、税收)与货币政策(货币供应量)对均衡的影响。

- 长期经济增长:索洛模型:聚焦资本积累、技术进步与人口增长对GDP的长期作用,推导稳态条件(sy=(n+δ)k),分析储蓄率、技术进步对经济增长率的贡献。

- 宏观经济政策:包括财政政策(扩张性/紧缩性,影响政府收支)与货币政策(宽松/紧缩,影响利率与货币供应),结合“菲利普斯曲线”分析通货膨胀与失业率的短期权衡,以及“蒙代尔-弗莱明模型”开放经济下的政策效果。

经济学与其他领域的交叉:拓展思维导图的广度

现代经济学已发展出多个交叉分支,可作为思维导图的延伸模块,体现其应用性:

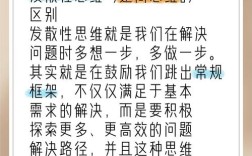

- 行为经济学:修正“理性人假设”,引入“有限理性”“社会偏好”等概念,解释“禀赋效应”“羊群效应”等非理性行为。

- 制度经济学:强调制度(产权、法律、文化)对经济绩效的影响,如诺斯提出的“制度决定论”。

- 国际经济学:包括国际贸易(比较优势理论、要素禀赋理论)与国际金融(汇率决定、国际收支平衡),分析开放经济下的政策协调。

思维导图的动态更新:理论与实践的结合

经济学理论需随现实发展不断修正,思维导图应预留“扩展节点”,传统理论未充分关注“数字经济”“平台经济”等新业态,需补充“双边市场理论”“网络外部性”等概念;针对“气候变化”“贫富分化”等全球性问题,可引入“环境经济学”“福利经济学”的分析框架,体现经济学对社会问题的回应。

相关问答FAQs

Q1:经济学思维导图对初学者有何具体帮助?

A1:对初学者而言,经济学思维导图通过视觉化整合零散知识点,解决“概念混淆”“逻辑脱节”问题,将“需求曲线”与“消费者选择理论”“市场均衡”串联,可直观理解“价格如何影响消费者行为,进而决定市场交易量”,层级化的结构帮助学习者快速定位核心知识(如稀缺性、供需关系),明确各模块的权重,提高复习效率;跨模块的关联标注(如微观市场结构如何影响宏观政策效果)则培养系统思维,避免“只见树木不见森林”。

Q2:如何利用经济学思维导图分析现实经济问题(如通货膨胀)?

A2:分析现实问题时,可借助思维导图的“问题-理论-政策”逻辑链:首先定位问题核心(如通货膨胀的本质是货币供应量超过实体经济需求),然后从宏观分支中提取相关理论(如货币数量论MV=PY、菲利普斯曲线),再结合政策模块分析工具(如财政政策与货币政策的搭配使用),若通胀由需求拉动主导,可通过紧缩性政策(提高利率、减少货币供应)抑制总需求;若由成本推动主导(如油价上涨),则需兼顾供给管理政策(补贴、产业政策),同时通过思维导图的“行为经济学”分支考虑公众预期对通胀的影响,避免政策陷入“通胀-通胀预期”的恶性循环。