思维是人类大脑对客观世界间接的、概括的反映过程,是认知活动的核心形式,它通过分析、综合、比较、抽象、概括等基本操作,将感知获得的具体表象转化为概念、判断和推理,从而实现对事物本质属性和内在规律的把握,从本质上看,思维是主观对客观的能动反映,既依赖于感性经验提供的素材,又超越具体经验的局限,形成对事物的理性认识,思维具有目的性、问题导向性,总是在特定情境中围绕特定目标展开,例如人类为解决生存问题而发明工具,为探索自然规律而建立科学体系,均体现了思维的能动性。

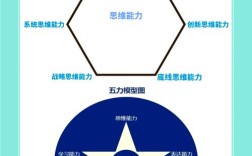

从形式维度看,思维可分为多种类型,逻辑思维以概念为基本单元,遵循推理规则,强调严谨性和条理性,例如数学推导、法律论证;形象思维以表象为材料,通过联想和想象创造新形象,如艺术创作、工程设计;辩证思维则从事物的普遍联系和矛盾运动中把握问题,强调动态和发展性,如对社会现象的分析,发散思维与收敛思维分别指向多角度探索和聚焦核心答案,二者协同作用促成创造性成果,不同思维类型并非孤立存在,而是相互渗透,例如科学发现既需要逻辑推理的严谨,也需要形象思维的灵感迸发。

从功能层面而言,思维的核心价值在于实现对世界的“超越性认知”,感性认识只能反映事物的外部特征和表面联系,而思维通过抽象形成概念,通过概括提炼规律,使人类能够预测事物发展趋势、解决复杂问题,人类通过思维总结出“杠杆原理”,不仅解释了现象,更指导了机械发明,推动了技术进步,思维具有自我调控功能,通过元认知(即对思考过程的思考)实现思维的优化,例如解题时通过反思调整策略,通过批判性思维避免认知偏差。

思维的发展与人类实践和社会文化紧密相关,个体思维从儿童的具体形象思维逐步发展为抽象逻辑思维,这一过程离不开教育和社会经验的积累;人类思维则随着语言符号系统的完善、科学技术的进步不断深化,例如计算机科学的发展催生了“计算思维”,强调将复杂问题分解为可执行的逻辑步骤,值得注意的是,思维并非纯粹理性活动,情感、动机、文化背景等因素也会影响思维过程,形成“情境化思维”,例如不同文化对同一问题的认知可能存在差异,体现了思维的社会建构性。

思维是人类认知的高级形式,是连接主观世界与客观世界的桥梁,它以间接性和概括性为本质特征,通过多样化的类型实现多维度认知,以超越性和创造性为核心功能,并在实践中不断发展和完善,理解思维的含义,不仅有助于深化对人类认知规律的认识,更能为个人能力提升和社会进步提供方法论指导。

FAQs

Q1:思维与智力有何区别?

A:思维是认知过程的核心形式,涉及对信息的加工、转换和创新;智力则是个体认知能力的综合体现,包括观察力、记忆力、思维力、想象力等多种要素,思维是智力的核心组成部分,但智力还包含非思维因素,如感知速度和记忆广度,一个人记忆力强(智力的一部分)但不善于逻辑推理(思维的一种能力),其智力发展可能不均衡。

Q2:如何通过训练提升思维能力?

A:可通过系统性训练实现,包括:①逻辑推理练习,如数独、逻辑 puzzles,强化归纳与演绎能力;②批判性思维培养,多对信息来源进行质疑,分析论证过程;③跨学科学习,打破思维定式,例如从生物学角度理解经济学问题;④实践反思,在解决实际问题后总结经验,优化思维策略,长期坚持这些训练能有效提升思维的灵活性、深刻性和创造性。