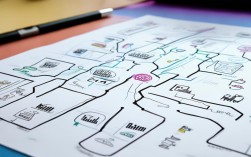

思维导图第二课将深入探讨如何通过结构化思维提升导图的实用性与逻辑性,在掌握基础绘制方法后,本课重点讲解主题层级划分、关键词提炼、逻辑关联设计及视觉化表达的进阶技巧,帮助学习者构建既清晰高效的思维工具,又能激发创新思考的思维导图。

在主题层级划分中,核心原则是“发散-收敛”的平衡,首先确定中心主题后,需围绕主题进行第一层关键词发散,例如以“年度学习计划”为中心主题,第一层可划分为“技能提升”“知识积累”“实践应用”三大分支,此时需注意分支数量控制在5-7个,避免信息过载,第二层分支则需对第一层进行细化,如“技能提升”下可延伸出“编程语言”“设计软件”“沟通技巧”等子分支,每个子分支再通过第三层、第四层进行具体化,如“编程语言”细化为“Python(基础语法-数据分析-机器学习)”“SQL(数据库查询-数据建模)”等,这种层级划分需遵循“MECE原则”(相互独立,完全穷尽),确保同一层级分支不重叠、无遗漏,例如在“知识积累”分支中,若同时设置“专业书籍”和“行业报告”两个子分支,需明确界定两者的范围边界,避免“某本涵盖行业趋势的书籍”同时出现在两个分支中。

关键词提炼是思维导图的精髓,直接影响信息浓缩效率,提炼时需遵循“名词化+动词化”原则,避免冗长的短语或句子,每周阅读3本专业书籍并撰写读书笔记”可简化为“阅读(3本/周)+笔记”,3本/周”作为补充信息可放在关键词后的括号内,对于抽象概念,需转化为具体可操作的词汇,如“提升沟通能力”可拆解为“演讲技巧”“会议主持”“冲突调解”等动作性关键词,在提炼过程中,可使用“5W1H分析法”辅助思考:Who(涉及对象)、What(核心内容)、When(时间节点)、Where(应用场景)、Why(目标价值)、How(实施方法),确保关键词涵盖关键维度,例如在“项目管理”分支中,通过5W1H可提炼出“团队分工(Who)”“里程碑节点(When)”“风险预案(How)”等要素。

逻辑关联设计是提升思维导图逻辑性的关键,需通过“连接线”与“关联注释”实现,不同分支间的逻辑关系主要包括:并列关系(用平行线连接)、因果关系(用箭头线标注“因为-)、递进关系(用“进一步- moreover”等符号标注)、包含关系(用虚线框表示子集),例如在“职业发展”导图中,“技能提升”与“薪资增长”之间可用箭头线连接,并标注“技能达标→晋升考核通过”,对于跨层级的逻辑关联,可采用“虚线+跳转编号”方式,如在“Python学习”第三层分支“项目实战”旁标注“→参见‘实践应用’分支”,实现知识点联动,可引入“颜色编码系统”强化逻辑:红色标注关键目标,蓝色表示行动步骤,绿色标记成果输出,通过视觉符号快速识别信息属性。

视觉化表达能增强思维导图的记忆点与吸引力,需兼顾功能性与美观性,在图形选择上,中心主题建议采用“圆形”或“云朵形”突出重点,一级分支使用“矩形”或“圆角矩形”,二级及以下分支可采用“椭圆形”或“小图标”,通过形状大小传递层级信息,例如在“旅行计划”导图中,交通、住宿、景点等一级分支用矩形,具体预订平台、酒店名称等二级分支用椭圆形,景点分支旁可添加小飞机、床铺、相机等图标,颜色搭配需遵循“对比与和谐”原则,同一层级的分支使用同色系不同深浅,不同层级采用对比色区分,但整体颜色不超过5种,避免视觉混乱,例如主题用深蓝色,一级分支用绿色系,二级分支用浅绿色,三级分支用黄色系,通过渐变色增强层次感,字体选择上,标题用加粗 sans-serif 字体(如微软雅黑),正文用易读的 serif 字体(如宋体),关键数据可用突出色放大显示,如“截止日期:2024.12.31”用红色加粗标注。

通过上述进阶技巧的应用,思维导图将从“信息记录工具”升级为“思维激发工具”,例如在“新产品开发”项目中,通过层级划分明确“市场调研-需求分析-原型设计-测试迭代”流程,关键词提炼聚焦“用户痛点”“功能优先级”“成本控制”等核心要素,逻辑关联串联“调研发现→功能设计→测试验证”的因果链,视觉化表达通过图标与颜色区分任务类型,使团队快速把握项目全貌与关键节点,同时通过分支间的交叉关联激发创新解决方案,如将“技术可行性”分支与“用户需求”分支连接,发现潜在的技术创新点。

相关问答FAQs

Q1:如何避免思维导图层级过深导致信息混乱?

A:可通过“3层法则”控制深度,即核心信息不超过3层,超过3层的内容需考虑是否为独立分支,同时使用“折叠功能”(如XMind软件中的“折叠/展开”按钮),隐藏次要层级,聚焦主干信息,对于复杂内容,可拆分为多个子导图,通过“主导图+子导图”的方式管理,年度计划”主导图链接“季度目标”“月度任务”等子导图,既保持整体框架清晰,又细化执行细节。

Q2:思维导图与线性笔记如何结合使用?

A:思维导图适合构建框架与发散思考,线性笔记适合补充细节与深度记录,具体结合方式为:先用思维导图搭建主题框架,如“读书笔记”导图包含“核心观点-案例解析-个人感悟-行动清单”四大分支;再针对每个分支的子节点,用线性笔记展开详细描述,例如在“案例解析”分支下,用 bullet points 列出具体案例及分析过程,可将思维导图导出为图片,插入线性笔记的开头作为提纲,实现“框架+细节”的双重记录。