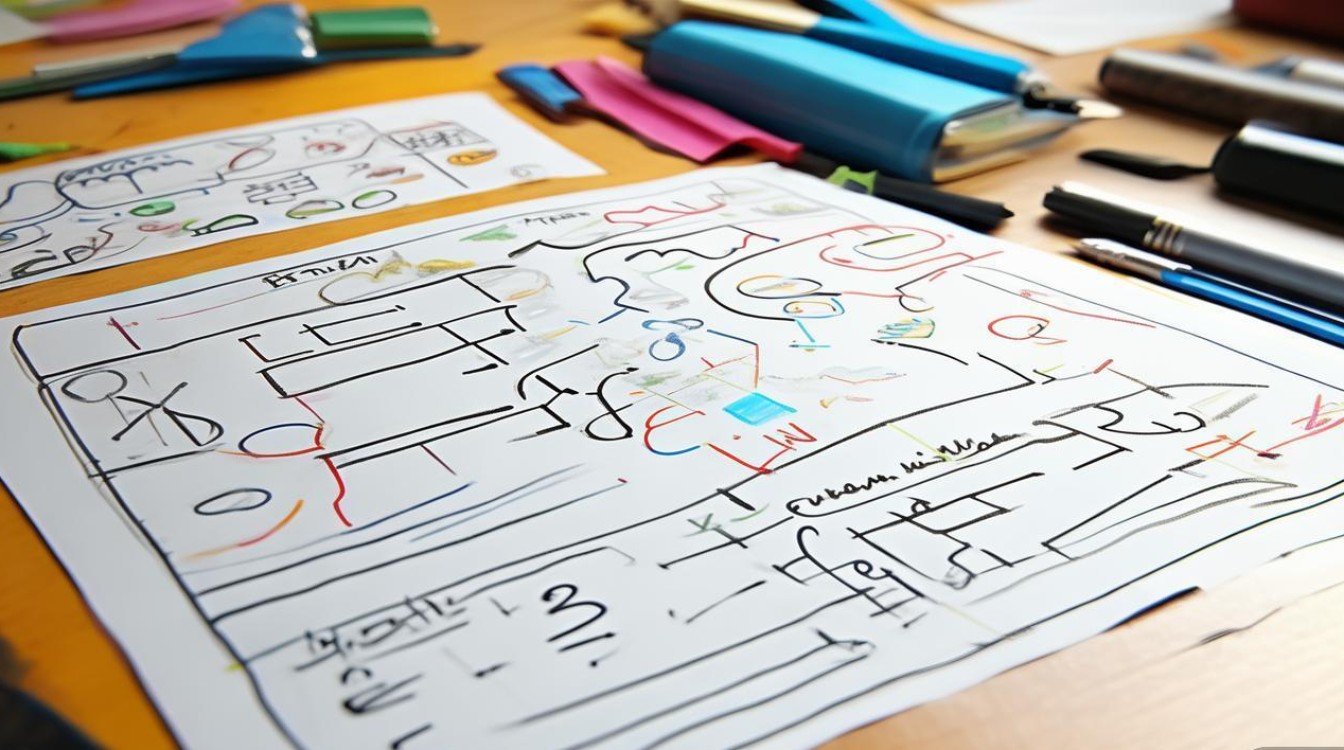

小学二年级除法是学生接触除法概念的起始阶段,其核心目标是帮助学生建立“平均分”的直观理解,掌握除法的基本含义和简单计算方法,通过思维导图的形式,可以将除法的知识体系进行结构化梳理,帮助学生清晰把握知识点之间的逻辑关系,从而有效提升学习效果,以下从除法的核心概念、计算方法、实际应用及学习建议四个维度,详细构建小学二年级除法思维导图的内容框架。

除法的核心概念

除法的核心基础是“平均分”,即把总数分成若干份,每份的数量同样多,这一概念需要通过具体情境和实物操作帮助学生建立直观认识。

-

平均分的两种情况

- 按份数分:已知要分成几份,求每份是多少。“把10个苹果平均分成2份,每份有几个?”用算式表示为10÷2=5,其中10是被除数,2是除数,5是商。

- 按每份数分:已知每份的数量,求可以分成多少份。“每个盘子放3个苹果,10个苹果可以放多少盘?”用算式表示为10÷3=3(盘)……1(个),这里涉及到“余数”的初步认识。

-

除法各部分的名称

- 被除数:要分的总数(如“10个苹果”中的10)。

- 除数:平均分的份数或每份的数量(如“分成2份”中的2,或“每盘放3个”中的3)。

- 商:分得的结果(如“每份5个”中的5,或“可以放3盘”中的3)。

- 余数:不能正好分完时剩下的部分(如“剩1个”中的1),余数必须比除数小。

-

除法与乘法的关系

除法是乘法的逆运算,3×4=12,那么12÷3=4(商是乘法中的一个因数),12÷4=3(商是另一个因数),这种互逆关系可以帮助学生理解除法算式的含义,并为后续学习用乘法口诀求商奠定基础。

除法的计算方法

二年级除法的计算以表内除法(即被除数和除数均在1-9以内)为主,核心方法是利用乘法口诀求商。

-

用乘法口诀求商

- 基本思路:看除数和被除数,想“除数和几相乘得被除数”,这个“几”就是商,例如计算12÷4,想“四( )十二”,口诀“四十二”,所以商是3。

- 口诀记忆:熟练背诵乘法口诀是快速求商的关键,尤其要熟记“一一得一”到“九九八十一”的口诀,并能灵活反向运用。

-

有余数的除法

- 理解余数:当被除数不能正好被除数整除时,会有余数,例如15÷4=3……3,表示15个东西,每4个一份,可以分3份,还剩下3个(3不够再分一份)。

- 余数规则:余数必须比除数小,如果余数大于或等于除数,说明还可以继续分,例如15÷4=3……3,如果余数是4,就说明还能再分1份,商变为4,余数为0。

-

除法竖式(初步)

二年级要求掌握简单除法竖式的写法,步骤如下(以18÷6=3为例):- 写出被除数18、除数6和除号,在除号上方写出商3。

- 商3与除数6相乘,得18,写在被除数下方。

- 用被除数18减去乘积18,得0,表示分完没有余数。

有余数的除法竖式类似,例如17÷5=3……2:商3与除数5相乘得15,17-15=2,余数为2。

除法的实际应用

除法在生活中应用广泛,通过解决实际问题可以帮助学生体会数学的价值,提升应用能力。

-

生活中的平均分问题

- 分配物品:老师有20支铅笔,平均分给4个小朋友,每人分几支?”用20÷4=5解决。

- 分组活动:24个学生做游戏,每组6人,可以分成几组?”用24÷6=4解决。

- 连续分:妈妈买来18个橘子,每天吃3个,可以吃几天?”用18÷3=6解决。

-

简单的一步除法应用题

- 解题步骤:

① 理解题意,找出“总数”“份数”“每份数”或“份数”对应的数量;

② 判断是用“按份数分”还是“按每份数分”,确定除数和被除数;

③ 列出除法算式并计算;

④ 检查结果是否符合实际意义(如余数是否比除数小)。 - 典型题型:

- 求每份数:总数÷份数=每份数(如“15块糖平均分给3个孩子,每人几块?”15÷3=5)。

- 求份数:总数÷每份数=份数(如“18个鸡蛋,每6个装一盒,可以装几盒?”18÷6=3)。

- 解题步骤:

-

除法与乘法的综合应用 需要同时运用乘法和除法,“每个笔记本4元,小明带了20元,可以买几个笔记本?如果买了3个,还剩多少钱?”第一问用20÷4=5,第二问用4×3=12,20-12=8。

除法学习建议

-

注重动手操作

通过摆小棒、分图片、折纸等实物活动,让学生亲身体验“平均分”的过程,例如用12根小棒,分成3份,每份4根,直观理解12÷3=4。 -

联系生活实际

引导学生发现生活中的除法问题,如分水果、分组、排队等,用数学语言描述并解决,体会数学与生活的联系。 -

强化口诀记忆

通过对口诀游戏、对口令、编儿歌等方式,帮助学生熟练掌握乘法口诀,并能快速反向求商。 -

对比辨析易错点

- 区分“平均分”与“不平均分”:把10个苹果分成2份,一份3个,一份7个”不是平均分,不能用除法计算。

- 理解余数的含义:余数是“剩下的不能再分的部分”,不是“多出来的部分”,例如15÷4=3……3,不能说成“多3个”。

相关问答FAQs

问1:孩子总是混淆“除法”和“乘法”,该怎么区分?

答:可以通过“意义区分法”帮助孩子理解,乘法是“求几个相同加数的和”,3个4相加”是3×4=12;除法是“把总数平均分成几份,求每份是多少”或“每份几个,求可以分成几份”,把12平均分成3份,每份4个”是12÷3=4,结合生活情境,如“分苹果”用除法,“数苹果总数”用乘法,让孩子在具体场景中体会两者的不同。

问2:有余数的除法中,孩子经常忘记“余数必须比除数小”,如何纠正?

答:可以通过“分实物”的动态演示让孩子理解余数的含义,例如用13根小棒分给4个小朋友,每人分3根(3×4=12),剩下1根,这1根不够再每人分1根,所以余数1必须比除数4小,如果孩子写的余数大于或等于除数(如13÷4=2……5),就引导他思考:“5根还能每人再分1根吗?”,从而发现余数太大时还可以继续分,直到余数比除数小为止,通过多次操作和对比,孩子就能深刻记住这一规则。