掌握思维层次,本质上是提升认知深度、拓展思考维度的过程,它要求我们突破单一视角的局限,学会从不同层面审视问题、分析事物,从而做出更明智的决策、更高效的行动,思维层次的划分并非绝对,但通常可以从低到高分为几个关键层级,每一层级对应着不同的认知模式和行动逻辑。

第一层:现象层——直观感知与信息收集

这是思维的基础层次,我们通过感官(眼、耳、鼻、舌、身)直接接触外部世界,获取原始信息,看到“树叶变黄”“气温下降”,我们感知到的是季节变化的表象,这一层的特点是:

- 依赖直接经验:结论基于“所见所闻”,缺乏深度加工;

- 关注具体事件:如“今天销售额下降了10%”,但忽略背后的原因;

- 易受情绪影响:对现象的解读往往掺杂主观感受,如“客户投诉多=产品差”。

现象层是思考的起点,但若停留于此,容易陷入“头痛医头、脚痛医脚”的困境,企业看到用户流失,仅通过促销活动挽留,却不分析流失的深层原因(如产品质量、服务体验),最终导致问题反复出现。

第二层:规则层——归纳规律与建立模型

在现象层的基础上,通过归纳、我们发现事物之间的关联性,形成规则或模型,通过观察“树叶变黄”和“气温下降”的多次关联,总结出“秋季树叶会黄”的规律,这一层的特点是:

- 提炼共性:从具体案例中抽象出一般规律,如“市场促销能短期提升销量”;

- 依赖逻辑推理:通过“那么…”的因果关系建立认知框架;

- 形成方法论:如“PDCA循环”“SWOT分析”等工具,帮助系统化解决问题。

规则层让我们从“被动应对”转向“主动管理”,但规则的普适性可能掩盖特殊性。“低价策略能吸引客户”在多数情况下成立,但若忽视品牌定位(如奢侈品),反而会损害价值,需要进入更高层次的思考。

第三层:系统层——结构分析与动态平衡

系统层要求我们跳出单一规则,关注事物内部的构成要素、相互关系及动态变化,企业不仅是“销售产品”的系统,还涉及研发、供应链、用户运营、品牌文化等多个子系统,且子系统之间相互影响,这一层的特点是:

- 全局视角:看到“牵一发而动全身”的关联,如“降低研发成本可能影响长期竞争力”;

- 动态思考:分析系统的反馈回路,如“用户增长→口碑传播→新用户增长”的正向循环;

- 识别杠杆点:找到能撬动整个系统的关键因素,如优化“用户留存率”比“拉新”对长期增长更重要。

系统层帮助我们避免“线性思维”的误区,某企业看到竞争对手通过“价格战”抢占市场,若仅模仿而不分析自身成本结构、用户画像的差异,可能会陷入恶性竞争,而通过系统分析,发现自身的“高性价比”和“服务差异化”才是核心优势,从而制定差异化策略。

第四层:愿景层——价值判断与目标设定

最高层次的思维是从“是什么”和“怎么做”转向“为什么做”和“为了谁做”,愿景层关注事物的终极价值、长远目标及对社会、环境的影响,一家企业的目标不仅是“盈利”,更是“通过技术创新解决用户痛点”或“推动行业可持续发展”,这一层的特点是:

- 明确核心价值观:如“诚信”“创新”“用户第一”,作为决策的根本准则;

- 定义长期目标:超越短期利益,思考“10年后我们想成为什么样的企业”;

- 平衡多元价值:在商业利益、社会责任、环境保护之间寻找平衡点。

愿景层为思维提供“北极星”,避免在复杂环境中迷失方向,某互联网公司在流量增长放缓时,若仅以“短期利润最大化”为目标,可能会通过降低内容质量、过度广告变现;而以“创造有价值的内容生态”为愿景,则会选择深耕垂直领域、提升用户体验,最终实现长期价值。

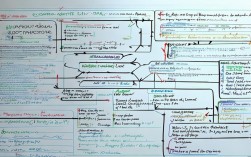

不同思维层次的实践应用与对比

为了更直观地理解各层次思维的区别,以下通过一个表格对比其在“企业管理”中的具体表现:

| 思维层次 | 核心问题 | 关注点 | 常见误区 | 典型案例 |

|---|---|---|---|---|

| 现象层 | “发生了什么?” | 具体事件、表面数据 | 忽视原因,仅处理表象 | 因销售额下降而紧急打折促销 |

| 规则层 | “规律是什么?” | 归纳模型、因果关系 | 规则滥用,忽视特殊性 | 套用“低价引流”模式,忽视品牌定位 |

| 系统层 | “系统如何运作?” | 要素关联、动态平衡 | 局部优化,损害整体 | 优化供应链,同时协调研发与生产 |

| 愿景层 | “我们为何存在?” | 价值观、长期目标、社会价值 | 短期利益与长期目标冲突 | 为环保放弃短期利润,开发绿色产品 |

如何提升思维层次?

- 刻意练习“提问”:从“是什么”转向“为什么”“还有什么可能”,面对“用户投诉”,不仅要问“投诉内容是什么”,更要问“投诉背后的需求是什么”“我们的流程哪里需要优化”。

- 跨领域学习:接触不同学科(如心理学、经济学、系统科学),打破单一认知框架,用“博弈论”分析市场竞争,用“行为经济学”理解用户决策。

- 反思与复盘:定期回顾决策过程,问自己“当时是否只关注了现象?”“是否忽略了系统的关联性?”,项目失败后,不仅要总结“执行问题”,更要反思“目标设定是否符合愿景”。

- 与高思维层次者交流:向有经验的前辈、不同行业的人请教,学习他们的思考方式,与创业者交流“如何在短期生存与长期愿景间平衡”。

相关问答FAQs

Q1:如何判断自己当前停留在哪个思维层次?

A1:可以通过以下方法自我评估:

- 面对问题时:若仅关注“解决眼前问题”(如“如何让今天的销售额提升?”),可能处于现象层;若能总结“规律”(如“哪些因素会影响销量?”),则进入规则层;若能分析“问题背后的系统结构”(如“销售、营销、产品研发如何协同?”),则达到系统层;若能思考“这个问题与企业的长期愿景有何关联?”,则处于愿景层。

- 决策依据:若决策依赖“经验或直觉”,多为现象层;若依赖“数据或模型”,多为规则层;若考虑“长期影响和多方平衡”,多为系统层或愿景层。

Q2:思维层次的提升是否需要否定低层次思维?

A2:不需要否定,而是“包容与整合”,低层次思维是基础,现象层提供的信息是思考的原始材料,规则层总结的规律是解决问题的工具,高层次思维并非“抛弃”低层次,而是在其基础上“向上延伸”,分析“销售额下降”时,既要收集现象数据(现象层),总结影响因素(规则层),分析各部门的协同关系(系统层),最终服务于“提升用户价值”的愿景(愿景层),只有将各层次思维有机结合,才能形成完整的认知体系。