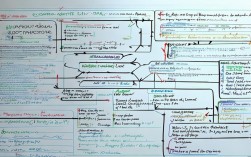

大气受热过程是理解地球气候系统、天气现象及能量平衡的基础,其核心在于太阳辐射、地面辐射与大气辐射之间的能量传递与转化,以下从能量来源、传递环节、关键过程及影响因素等方面,通过思维导图的形式展开详细阐述,并结合表格梳理核心知识点。

太阳辐射是地球大气能量的根本来源,其中波长较短的可见光(约0.4-0.76微米)占比最大(约50%),其次是红外线和紫外线,太阳辐射穿过大气层时,约19%被大气吸收(臭氧吸收紫外线、水汽和二氧化碳吸收红外线),约30%被云层和地面反射回宇宙,剩余约51%被地面吸收,使地面增温,地面吸收太阳辐射后,以长波辐射的形式向大气传递能量,这是大气增热的直接热源。

大气受热过程的关键环节包括“大气对太阳辐射的削弱作用”和“大气对地面辐射的保温作用”,前者主要通过三种方式实现:一是大气的吸收作用,臭氧、水汽、二氧化碳等选择性吸收特定波长辐射;二是大气的散射作用,空气分子和微小颗粒将太阳辐射向四面八方散射,使天空呈蓝色(短波散射更强);三是大气的反射作用,云层尤其是厚云能反射大量太阳辐射,削弱到达地面的太阳辐射强度,后者则表现为大气中的二氧化碳和水汽等能强烈吸收地面长波辐射,并通过大气逆辐射将热量返还给地面,对地面起到保温作用,使地球表面平均温度保持在15℃左右,若无此效应,地表温度将降至-18℃。

影响大气受热过程的主要因素包括纬度、下垫面性质和天气状况,纬度决定太阳高度角和太阳辐射的分布,低纬度地区太阳辐射强,地面增温明显;高纬度地区反之,下垫面性质通过反射率影响辐射吸收,如冰雪反射率高(可达80%-90%),导致地面增温慢;海洋反射率低(约10%),且比热容大,增温慢但保温性强,天气状况中,云量多少直接影响太阳辐射的削弱程度,阴天时云层厚,太阳辐射到达地面的量少,地面温度较低;晴天则相反。

以下表格总结大气受热过程中的核心能量传递环节及作用:

| 环节 | 能量形式 | 作用主体 | 关键过程 | 对地面的影响 |

|---|---|---|---|---|

| 太阳辐射到达地球 | 短波辐射(可见光为主) | 太阳→大气层→地面 | 部分被反射、吸收,剩余被地面吸收 | 提供根本能量,使地面增温 |

| 地面辐射 | 长波辐射(红外线为主) | 地面→大气 | 大气中的水汽、CO₂等吸收地面辐射 | 大气增热的直接热源 |

| 大气逆辐射 | 长波辐射 | 大气→地面 | 大气将吸收的能量以逆辐射形式返还地面 | 起保温作用,维持地表适宜温度 |

| 大气对太阳辐射的削弱 | 短波辐射 | 大气成分(臭氧、水汽等)、云层、气溶胶 | 吸收(特定波长)、散射(改变辐射方向)、反射(云层为主) | 削弱到达地面的太阳辐射,影响昼夜温差 |

大气受热过程还与人类活动密切相关,工业排放导致二氧化碳浓度增加,加剧大气逆辐射,可能引发全球变暖;城市热岛效应则因下垫面性质改变(混凝土、沥青增多,反射率降低)和人为热释放,使城市温度高于周边郊区,理解这一过程有助于预测天气变化、分析气候成因及制定环境保护策略。

相关问答FAQs

Q1:为什么阴天昼夜温差比晴天小?

A:阴天时,云层厚,白天对太阳辐射的反射和削弱作用强,到达地面的太阳辐射少,地面增温幅度小;夜晚大气逆辐射强,保温作用显著,地面降温慢,阴天昼夜温差较小,而晴天白天太阳辐射到达地面多,增温快;夜晚大气逆辐射弱,保温作用差,地面降温快,昼夜温差大。

Q2:大气中的温室气体(如CO₂)如何影响大气受热过程?

A:温室气体对太阳短波辐射吸收较弱,使其能够到达地面;但对地面长波辐射吸收能力强,并通过大气逆辐射将热量返还给地面,从而减少热量散失,起到类似“温室”的保温作用,当大气中温室气体浓度增加时,大气逆辐射增强,导致地表温度上升,可能引发全球变暖等气候问题。