在信息爆炸的时代,我们每天接收海量数据,却常常被无形的“思维的墙”困住,难以突破认知的边界,这些“墙”可能是固化的观念、过时的经验、自我设限的恐惧,或是社会规训下的惯性思维,它们像一张无形的网,让我们在既定轨道上重复,错失了更多可能性,而“拆掉思维的墙”不仅是一种认知升级,更是一场自我革命,需要我们主动打破枷锁,用全新的视角审视世界。

思维的墙是如何形成的? 它们往往源于成长环境、教育经历和社会文化潜移默化的影响,传统教育强调标准答案,久而久之我们习惯于寻求“唯一正确”的路径,却忽略了探索多元解法的乐趣;社会对“成功”的单一定义(如财富、地位)让我们不敢选择小众的道路,即便内心有其他渴望;过去的失败经历可能变成“我不行”的心理暗示,让我们在机会面前望而却步,这些思维定式在潜意识中扎根,形成阻碍我们前进的“墙”。

如何识别这些“墙”? 首先要培养“元认知”能力,即跳出自身思维,像旁观者一样审视自己的念头,当遇到问题时,问自己:“这个想法是客观事实,还是我的主观判断?”“我是否在重复过去的模式?”“有没有其他可能性?”有人认为“我性格内向,不适合做销售”,这其实是将“内向”与“不适合”画上了等号,而忽略了内向者可能更擅长深度倾听和建立长期信任的优势,识别的过程,就是给思维“拍X光片”,看清那些无形的障碍。

拆掉思维墙的核心方法,是主动“跨界”与“颠覆”。 跨界意味着打破知识领域的壁垒,从不同学科中汲取养分,学设计的人可以研究心理学,理解用户行为;做管理的人可以学习生物学,借鉴生态系统的平衡智慧,当不同领域的知识碰撞,往往能产生新的认知火花,颠覆则需要我们挑战“理所当然”,比如传统认知中“努力=成功”,但现实中方向比努力更重要,甚至“允许自己不完美”反而能走得更远,我们可以通过以下方式实践:

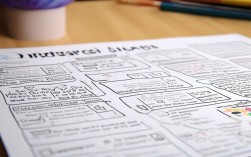

| 方法 | 具体操作 | 案例 |

|---|---|---|

| 逆向思考 | 遇到问题时,从相反角度推导,如果这件事注定失败,原因可能是什么?” | 一家公司想提升用户留存,先思考“如何让用户流失”,针对性解决痛点,反而提升了留存率。 |

| 类比迁移 | 将其他领域的经验迁移到当前问题,比如用“园艺”思维管理团队(修剪、施肥、光照)。 | 管理者借鉴“修剪”理念,帮助员工剔除无效习惯,聚焦核心能力,团队效率显著提升。 |

| 实验心态 | 把人生选择看作“小成本实验”,允许试错,尝试新职业前,先通过兼职或项目验证可行性。” | 一个人想转行做程序员,先利用业余时间学习并完成小项目,确认兴趣和能力后再辞职,降低了风险。 |

| 接触多样性 | 主动与不同背景、观点的人交流,阅读“无用之书”,参加陌生领域的活动,打破信息茧房。 | 从未接触过艺术的工程师,在参观画展后,将色彩搭配原理融入产品设计,提升了用户体验。 |

拆掉思维墙的终极意义,是获得“精神自由”。 当我们不再被固有观念束缚,会发现世界是立体的、多面的,曾经认为“不可能”的事,可能只需换个角度就能实现;曾经焦虑的“失败”,可能只是成长的必经之路,有人打破“稳定工作=安全”的思维,选择自由职业,虽然初期艰难,但通过多元收入和灵活时间,反而活出了更从容的人生,这种自由不是随心所欲,而是基于理性认知后的主动选择,是“我选择,我负责”的清醒。

拆掉思维的墙不是一蹴而就的,它需要持续的自我觉察和实践,就像整理一个堆满杂物的房间,每次只能清理一部分,但只要坚持下去,终会迎来豁然开朗的时刻,在这个过程中,我们可能会经历迷茫、焦虑,甚至短暂的“失重感”,但正是这种打破重建的阵痛,让我们不断拓展认知的边界,成为更完整、更自由的自己。

相关问答FAQs:

Q1:拆掉思维的墙是否意味着要完全否定过去的经验和观念?

A1:并非完全否定,而是“选择性升级”,过去的经验在特定时期有价值,但世界在变化,我们需要区分哪些经验是“普适真理”,哪些是“情境产物”,勤俭节约”在物质匮乏时是美德,但在消费升级时代,若过度节俭影响健康或自我投资,就需要调整,关键是用批判性思维审视经验,保留其合理内核,剔除过时部分,让观念与时俱进。

Q2:如果尝试新方法失败,会不会强化原有的思维墙,导致更不敢突破?

A2:这取决于如何解读“失败”,拆掉思维墙的过程中,失败不是“证明我不行”,而是“提供了新数据”,比如有人尝试跨界创业失败,但通过复盘发现,失败原因不是“跨界本身有问题”,而是对目标用户需求调研不足,这种具体归因能帮助他修正行动策略,而非否定“跨界”的价值,建议将每次失败视为“认知实验”,提前预设“最小可行性验证”(如小规模测试、低成本试错),降低风险,让失败成为认知升级的垫脚石,而非心理负担。