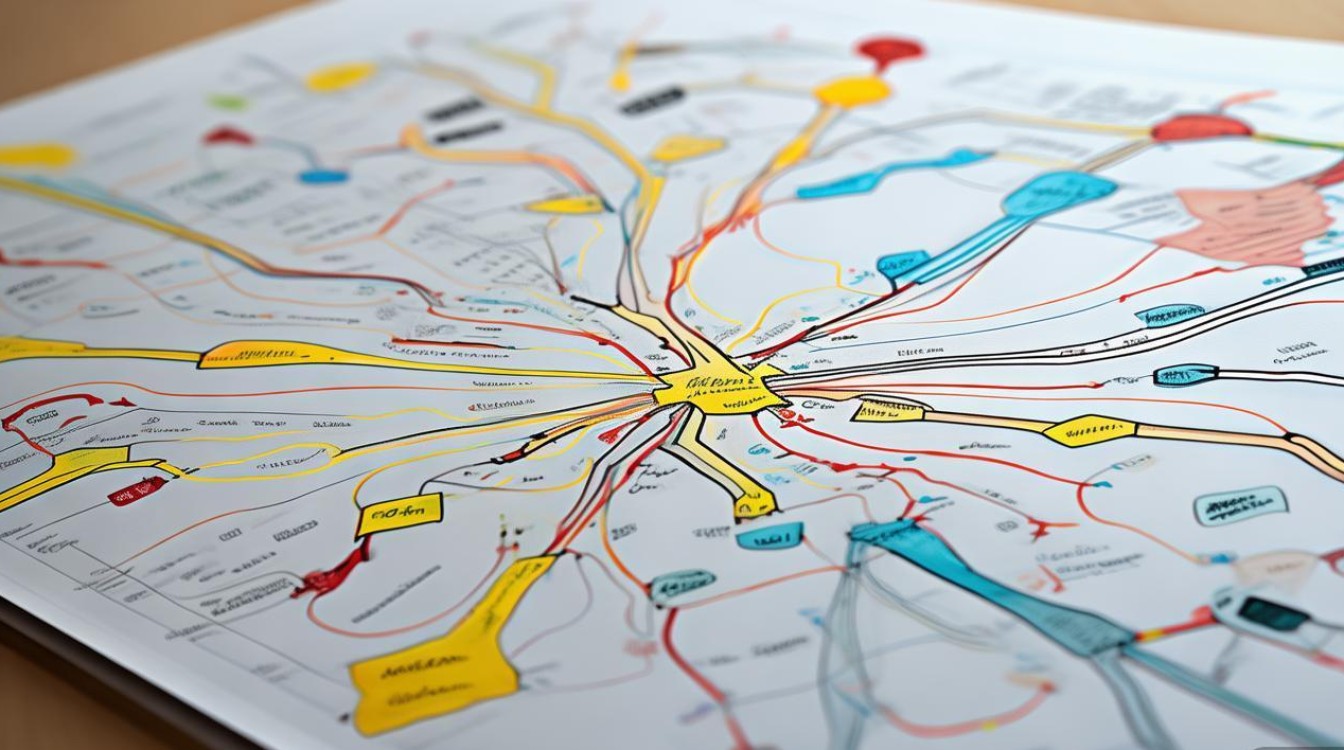

结构化、可视化呈现的工具,通过关键词、逻辑关联和层级关系,帮助研究者快速梳理文献脉络、把握核心观点、建立知识体系,在学术研究、论文写作、课题设计等场景中,文献思维导图能有效提升信息处理效率,避免陷入碎片化阅读的困境,实现从“读文献”到“用文献”的深度转化,以下从核心价值、构建步骤、应用场景、注意事项及工具推荐五个维度展开详细分析。

文献思维导图的核心价值

文献思维导图的核心价值在于“化繁为简”与“系统整合”,传统文献阅读常面临三大痛点:一是信息过载,单篇文献的摘要、方法、结论等要素分散,多篇文献叠加后易导致逻辑混乱;二是关联缺失,孤立看待文献难以发现领域内的研究脉络、争议焦点或演进趋势;三是记忆低效,线性文本阅读后信息留存率低,而思维导图的“图像化+层级化”特征更符合人类大脑的记忆规律。

在综述某领域研究时,思维导图可按“核心理论→研究方法→关键发现→现存争议→未来方向”搭建框架,每分支下再细分不同学者的观点、实验数据或案例,形成“树状知识网络”,这种结构既能横向对比不同文献的异同,又能纵向追踪某一问题的研究演变,帮助研究者快速定位“未解决的问题”,为创新研究提供突破口。

文献思维导图的构建步骤

构建高质量的文献思维导图需遵循“从整体到局部、从框架到细节”的原则,具体步骤如下:

明确主题与核心目标

在绘制前需清晰界定思维导图的应用场景:是梳理单篇文献的核心观点?整合某细分领域的所有研究?还是为课题设计提供理论支撑?若主题为“人工智能在教育领域的应用”,核心目标可设定为“梳理应用场景、技术路径、效果评估及现存问题”。

提取文献关键信息

阅读文献时需重点关注四个维度:研究背景(为何开展该研究)、核心问题(试图解决的关键矛盾)、方法论(采用的研究方法/数据来源)、结论与贡献(主要发现及理论/实践价值),可通过“标注法”(在文献电子版高亮关键句)或“笔记法”(用表格整理多篇文献的核心信息)辅助提取。

设计导图层级结构

以“中心主题”为根节点,向外延伸一级分支(如“理论基础”“研究方法”“应用案例”等),再逐级细化二级、三级分支,层级设计需遵循“MECE原则”(相互独立,完全穷尽),避免交叉重复。“应用案例”下可按“基础教育”“高等教育”“职业教育”划分二级分支,三级分支则可具体到“智能辅导系统”“学习行为分析”等工具或场景。

建立逻辑关联与标注

思维导图的优势在于“关联可视化”,需通过不同颜色、线条或符号标注文献间的逻辑关系:

- 支持关系:用“→”连接,表示文献A的结论为文献B提供依据;

- 争议关系:用“↔”连接,表示文献A与文献B对同一问题的观点对立;

- 演进关系:用“⇢”连接,表示文献B在文献A基础上提出新方法或修正结论。

需标注文献的发表年份、作者、期刊等信息,方便后续溯源。

动态优化与迭代

文献思维导图不是一次性完成的工具,需随着阅读量增加持续优化,初期可能仅梳理10篇文献,后期扩展至50篇时,需补充新分支、调整层级逻辑,甚至合并或删除冗余分支,这一过程本质是“知识体系迭代”,帮助研究者逐步深化对领域的认知。

文献思维导图的应用场景

学术论文写作

- 文献综述部分:通过思维导图整合领域内经典文献与前沿研究,避免“堆砌式综述”,转而以“研究脉络演进”为主线,突出“争议点”与“研究空白”。

- 研究设计部分:基于导图中的“方法论分支”,对比不同研究方法的优劣(如定量vs定性、实验法vs案例法),选择最适合本研究的设计方案。

课题申报与开题

在课题申报中,思维导图可清晰呈现“研究背景→研究问题→理论基础→研究方法→创新点”的逻辑链条,帮助评审专家快速理解课题价值,申报“乡村振兴背景下农村电商发展模式研究”时,导图可整合“农村电商政策文献”“典型案例文献”“现存问题文献”,明确“模式创新”的突破口。

学术报告与分享

在小组讨论或学术汇报中,思维导图可作为“视觉化提纲”,替代传统PPT的文字堆砌,汇报“数字货币对金融体系的影响”时,导图可按“影响机制→实证研究→政策建议”展开,听众通过关键词和关联线快速把握报告逻辑,提升沟通效率。

注意事项

- 避免过度简化:思维导图需提炼核心观点,但不可省略关键细节(如样本量、研究方法局限性),否则可能导致认知偏差。

- 保持动态更新:领域内研究持续迭代,需定期补充新文献,删除过时结论,确保导图的时效性。

- 注重逻辑而非形式:导图的目的是“理清逻辑”,而非“美化画面”,优先保证层级清晰、关联准确,而非过度依赖颜色、图标等装饰元素。

工具推荐

| 工具名称 | 特点 | 适用场景 |

|---|---|---|

| XMind | 模板丰富,支持多层级分支、关联线、附件插入,适合复杂知识结构梳理 | 学术论文综述、课题设计 |

| MindManager | 强大的逻辑关系标注功能,可集成Office文档,适合团队协作 | 课题组文献共享、汇报提纲制作 |

| FreeMind | 开源免费,轻量化操作,适合基础思维导图绘制 | 个人文献笔记、快速梳理 |

| ProcessOn | 在线协作工具,支持多人实时编辑,云端存储 | 小组文献讨论、集体构建导图 |

相关问答FAQs

Q1:文献思维导图和传统笔记(如Word文档)相比,优势在哪里?

A:传统笔记多为线性结构,信息分散且关联性弱,而思维导图通过“中心-分支-关联线”的网状结构,直观呈现文献间的逻辑关系(如支持、争议、演进),帮助研究者从“碎片化记忆”转向“系统性认知”,思维导图的图像化特征更易激发联想,便于发现跨文献的隐藏联系,从而提出创新性研究问题。

Q2:如何处理大量文献时思维导图的“信息过载”问题?

A:解决“信息过载”需从三个层面入手:一是分层筛选,先梳理领域内“奠基性文献”(高被引、经典理论)和“前沿文献”(近3年高影响力研究),次要文献可暂时忽略;二是提炼关键词,每个分支仅保留3-5个核心关键词,避免冗长描述;三是模块化拆分,若文献数量超过50篇,可按“子主题”拆分为多个子导图(如“研究方法导图”“应用场景导图”),再通过“总导图”整合模块间的逻辑关系。