法律思维方式是法律职业者在长期实践中形成的、以法律规范为逻辑起点、以权利义务为核心、以公平正义为价值追求的独特思维模式,它不仅要求从业者具备扎实的法律知识,更需要通过系统化的思维训练,将法律原则内化为处理问题的习惯和方法,具体而言,法律思维方式主要包括以下核心要素:

规范思维是法律思维的基础,即以现行法律规范作为判断行为合法性的唯一依据,这意味着在分析任何问题时,首先需查找相关的法律条文、司法解释或行政法规,而非依赖道德情感或社会舆论,在判断某一合同是否有效时,必须依据《民法典》中关于民事法律行为效力的规定,重点审查当事人意思表示是否真实、内容是否违法、形式是否合法,而非单纯考量“合同是否公平”这一主观感受,规范思维强调“以事实为依据,以法律为准绳”,将复杂的社会关系纳入法律框架进行评价。

程序思维是法律思维的重要保障,即注重通过法定程序实现实体正义,法律程序不仅是实体权利实现的路径,更是限制公权力滥用、保障当事人权利的“看得见的正义”,在刑事诉讼中,侦查机关必须遵循《刑事诉讼法》规定的程序收集证据,非法证据排除规则即体现了对程序正义的坚守;在民事诉讼中,法院需保障当事人辩论权、举证权,通过公开审判确保裁判过程的透明,程序思维要求思维主体认识到“没有程序正义,就没有实体正义”,任何绕开程序的行为都可能损害结果的正当性。

权利义务思维是法律思维的核心内容,即通过分析主体之间的权利义务关系来界定责任归属,法律关系本质上由权利和义务构成,思维者需首先明确特定情境中各方主体的法律地位,进而判断其享有何种权利、承担何种义务,在交通事故案件中,需先确定肇事方与受害方之间是否存在侵权法律关系,进而分析肇事方是否违反了“不得侵害他人人身权”的法定义务,受害方是否享有“请求赔偿”的法定权利,最终根据义务违反与权利损害之间的因果关系确定责任。

平等保护思维是法律思维的价值取向,即对所有法律主体一视同仁,不因身份、地位、财富等因素而区别对待,平等原则是现代法治的基石,要求在法律适用中排除特权思想和歧视性做法,在劳动合同纠纷中,无论用人单位是大型企业还是小微企业,劳动者均享有平等的法律保护;在行政诉讼中,行政机关与公民、法人或其他组织的法律地位平等,法院需公正审查行政行为的合法性,平等保护思维强调“法律面前人人平等”,通过形式平等逐步实现实质平等。

逻辑严谨思维是法律思维的实现方法,即通过严密的逻辑推理得出结论,法律论证需遵循形式逻辑和辩证逻辑的基本规则,避免偷换概念、以偏概全或循环论证,在适用法律时,需经历“大前提—小前提—的三段论推理:大前提是法律规范,小前提是案件事实,结论是裁判结果,这一过程要求事实认定清楚、法律适用准确,且结论必须由前提必然推导而出,经得起逻辑检验。

价值平衡思维是法律思维的升华,即在多元价值冲突时寻求最优解,法律不仅调整社会关系,更承载着秩序、自由、公平、效率等价值目标,思维者需根据具体情境进行权衡,在言论自由与名誉权冲突时,需衡量言论的社会价值与对他人权益的损害程度;在环境保护与经济发展矛盾时,需协调可持续发展与短期利益的关系,价值平衡思维要求思维主体具备宏观视野,在个案中实现法律效果与社会效果的统一。

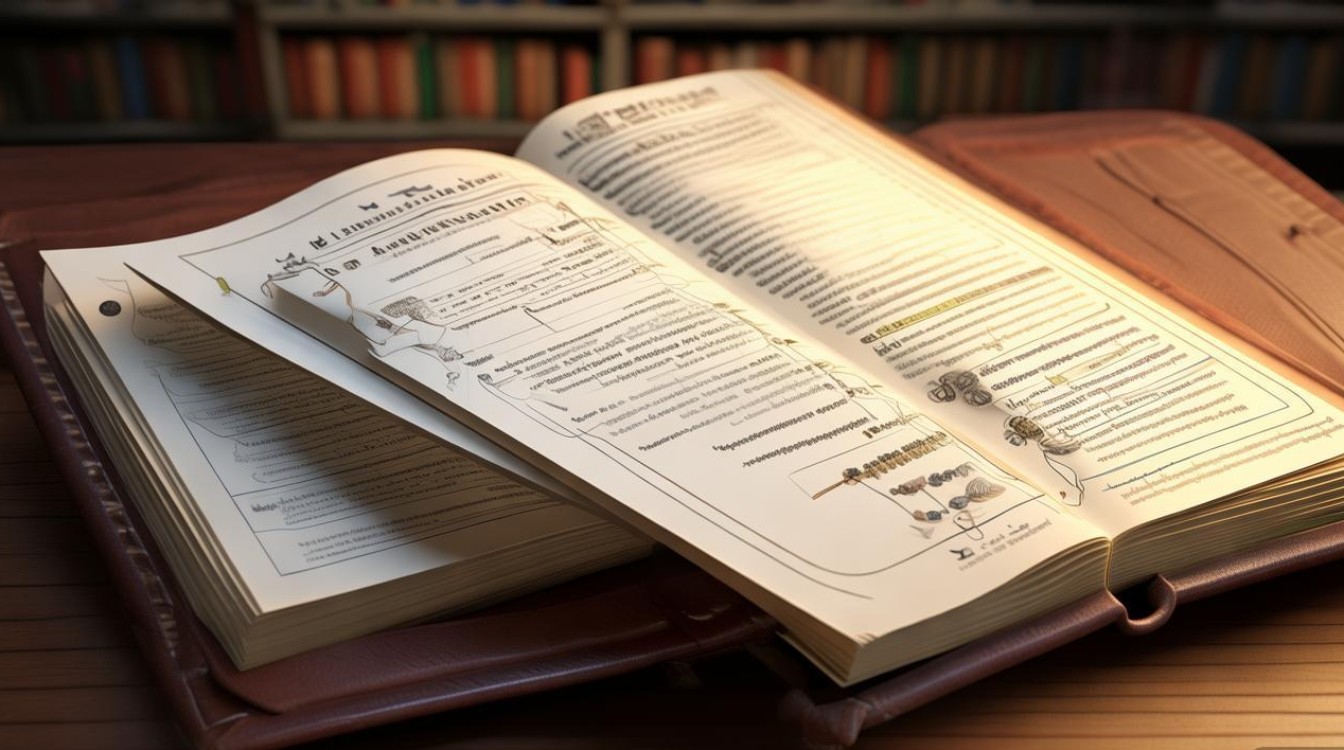

| 思维方式 | 核心要求 | 应用场景示例 |

|---|---|---|

| 规范思维 | 以现行法律规范为唯一依据,排除道德、情感等非法律因素 | 合同效力审查需依据《民法典》相关规定 |

| 程序思维 | 优先通过法定程序实现实体正义,强调过程的正当性 | 刑事诉讼中非法证据排除规则的应用 |

| 权利义务思维 | 分析主体间的权利义务关系,以此界定责任归属 | 交通事故案件中侵权责任与损害赔偿的认定 |

| 平等保护思维 | 对所有法律主体一视同仁,反对特权和歧视 | 劳动纠纷中劳动者与用人单位的法律地位平等 |

| 逻辑严谨思维 | 运用三段论等形式逻辑进行推理,确保结论的必然性 | 法官在裁判文书中的说理过程 |

| 价值平衡思维 | 在秩序、自由、公平等价值冲突时寻求最优解 | 言论自由与名誉权保护的利益衡量 |

相关问答FAQs

Q1:法律思维与普通思维的主要区别是什么?

A1:法律思维与普通思维的核心区别在于“规范优先性”,普通思维可能依赖生活经验、道德直觉或社会习俗,而法律思维必须以现行法律规范为逻辑起点,严格遵循“法律有规定从法律,法律无规定从习惯”的原则,法律思维更强调程序性、逻辑性和权利义务的明确性,例如普通思维可能认为“欠债还钱天经地义”,但法律思维会进一步追问“债务是否超过诉讼时效?是否存在担保?是否属于夫妻共同债务?”等法律问题,通过规范分析得出结论。

Q2:如何培养法律思维方式?

A2:培养法律思维方式需从三个维度入手:一是系统学习法律知识,掌握法律概念、规则体系和基本原则,构建规范框架;二是强化案例分析训练,通过研读判例、模拟法庭等方式,学会将抽象法律规范应用于具体案件事实;三是注重实践反思,在法律实务中不断追问“法律依据是什么?”“程序是否合法?”“权利义务如何分配?”,逐步形成以法律为准绳的思维习惯,还需关注法律与社会现实的互动,理解法律背后的价值追求,避免机械适用法律。