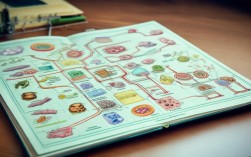

《木兰诗》是中国南北朝时期的乐府民歌,以其生动的叙事和鲜明的人物形象成为古典文学的经典之作,为了更好地理解这首诗的结构、主题和艺术特色,可以通过思维导图的方式进行梳理,以下从多个维度展开详细分析,帮助读者全面把握《木兰诗》的精髓。

叙事结构:时间线索与情节推进

《木兰诗》以时间为轴,讲述了木兰从替父从军到凯旋归家的完整故事,思维导图可按“起因-经过-高潮-结局”四部分展开:

- 起因:战争爆发,父名在册,木兰无长兄,决定替父从军(“唧唧复唧唧,木兰当户织,愿为市鞍马,从此替爷征”)。

- 经过:准备行装(“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”);奔赴战场(“旦辞爷娘去,暮宿黄河边”);十年征战(“将军百战死,壮士十年归”)。

- 高潮:辞官归乡(“木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡”)。

- 结局:家人团聚,恢复女儿身(“开我东阁门,坐我西阁床,脱我战时袍,著我旧时裳”),同行伙伴惊诧(“同行十二年,不知木兰是女郎”)。

人物形象:多重身份的冲突与统一

木兰的形象具有复杂性,思维导图可突出其“女儿-战士-孝女”三重身份:

- 女儿身份:开篇的织布场景(“当户织”)和结尾的梳妆打扮(“对镜帖花黄”)展现其女性特质。

- 战士身份:战场上的英勇无畏(“万里赴戎机,关山度若飞”)与男性化的装备描写(“策勋十二转,赏赐百千强”)形成对比。

- 孝女身份:替父从军的动机(“阿爷无大儿,木兰无长兄”)和归家后对父母的依恋(“出门看火伴,火伴皆惊忙”)凸显其孝道。

主题思想:家国情怀与女性觉醒

思维导图需涵盖两个核心主题:

- 家国情怀:个人牺牲与国家利益的统一(“将军百战死,壮士十年归”),体现忠孝两全的传统价值观。

- 女性觉醒:打破性别刻板印象(“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离”),暗示女性能力不逊于男性,具有超越时代的进步意义。

艺术特色:修辞手法与语言风格

- 修辞手法:

- 排比:四个“买”句(“东市买骏马……”)渲染紧张氛围。

- 对偶:“朔气传金柝,寒光照铁衣”描绘艰苦的军旅生活。

- 比喻:结尾以兔比喻男女特征(“双兔傍地走,安能辨我是雄雌”),深化主题。

- 语言风格:

- 口语化:如“唧唧复唧唧”的拟声词,贴近生活。

- 叙事与抒情结合:既有战争场面的宏大,也有归家细节的温情。

文化内涵:乐府民歌的特点与社会背景

- 乐府民歌特征:句式自由(以五言为主,间用七言)、重章叠句(“爷娘闻女来,出郭相扶将”)、叙事性强。

- 社会背景:南北朝时期战争频繁,男性劳动力短缺,女性需承担社会责任,为木兰的故事提供了现实土壤。

经典段落赏析

以下是诗中关键段落的解读表格:

| 段落 | 赏析 | |

|---|---|---|

| 替父从军 | “愿为市鞍马,从此替爷征” | 展现木兰的果敢与孝心,动作描写(“市鞍马”)突出准备之迅速。 |

| 征途思亲 | “旦辞爷娘去……但闻燕山胡骑鸣啾啾” | 以环境声(“黄河流水鸣溅溅”“燕山胡骑鸣啾啾”)烘托思乡之情。 |

| 战场生涯 | “万里赴戎机,关山度若飞” | 简洁的笔法概括万里征程,“若飞”体现速度与气势。 |

| 凯旋辞赏 | “木兰不用尚书郎,愿驰千里足” | 表明木兰淡泊名利,渴望回归平凡生活,人格升华。 |

| 恢复女装 | “当窗理云鬓,对镜帖花黄” | 细节描写强化女性身份,与“十年战士”形成反差。 |

相关问答FAQs

Q1: 《木兰诗》中“唧唧复唧唧”是什么意思?

A1: “唧唧”是拟声词,有两种主流解释:一是指织布机的声音,暗示木兰在织布时心事重重;二是指叹息声,表现其对父亲被征召的忧虑,这一句通过环境描写和动作细节,奠定了全诗忧思的基调。

Q2: 木兰的形象为什么能跨越时代被广泛认可?

A2: 木兰的形象融合了“忠、孝、勇、真”等多重品质:她对国家的忠诚、对家庭的孝道、战场上的英勇,以及回归本真的选择,符合不同时代对理想人格的期待,其打破性别限制的设定,也使其成为女性独立意识的象征,具有永恒的文学价值和社会意义。